ヴァルキリー・スプライツ

小説剣道少女ナンは姉を追い、ヴァルキリー・スプライツの全国大会を勝ち抜く。

第一章 剣《つるぎ》ノ舞

第一章 剣《つるぎ》ノ舞

起こるはずがなかった。

出来るわけがなかった。

巨大な戦闘機械VS《バーサス》が、幻を起こすことが。

より小さく軽快な人間でも無理だ。

どんなに素速くても、せいぜいが残像を生むだけ。いや、どのような素速い存在にも、残像を生むことしか出来ない。幻とはそもそも、よりダイナミックな領域に属している。光と気温と空間が織りなす、自然のいたずらなのだ。

だがその頭高一八・一メートルにも達する曹操は幻を起こした。異なるふたつの動きを同時にしてみせたのだ。

人型VS曹操が両手に持つ槍――矛で貫いたのは、自身の体であった。しかし突き出された刃先は自身の胸元ではなく、あくまで遠方を睨んでいた。

外に向かって突いた槍で、自分を貫くことが出来るのか? 答えるまでもない。

できるはずがない。

ところが曹操には出来たのだ。

すなわち――

自身の幻を突いたのであるから。

その効果は如実であった。

矛はさらに幻に襲いかかっていた、狼型VSのブラックローグを貫いていたからだ。

狼は避けることも出来なかった。

赤熱し超微振動する切先に深く胸元を抉られ、さらに背中までの貫通を許していた。

ただの狼ではない。体長一二メートルにはなるであろう巨大な漆黒の獣であり、もちろん人の手による人工の存在であった。その鋼鉄の体をヒートブレードがいとも簡単に破壊したのだ。なんという威力か。

貫かれた曹操の幻がゆっくりと消えた。黒い狼の口が無念に揺れる。

『イ……幻影者《イリュージョナー》め』

若い男の声でしゃべった。赤い牙がブーンと唸っていた。本来はその牙で穴を穿つはずであった、虹色の装甲を凝視する狼。

幻の彼方から姿を現した、本当の曹操。実在した古代中国の武帝をやや大げさにスマートかつ若く美化して模した姿は、さらに現実離れして虹色に輝いていた。肌に当たる部分は灰色であったが、鎧の部分がまるで玉虫のように虹色に輝いているのだ。さらに左肩で垂直に天を望む大砲の、七メートルに及ぶ砲身までもが虹色だった。

『いまの奇跡さえなければ、俺が曹操、今頃はおまえの頭もかみ砕いていたはずだ』

狼が睨む若武者の兜には「曹」の燈色文字がある。

『誇るがよい』

曹操がしゃべった。若い女の声で。

『誇れだと?』

『現象を起こさないといけないほど、おまえが強いプレイヤーということだ。だが悪いが、この決勝は勝たせてもらう』

透き通った湖のような底知れぬ深さを感じさせる、武者の声であった。しかし曹操の灰色の口元は一切動いていない。能面に近く髭もない陶器のような顔であったが、その双眸だけは蒼い光を鋭く放っていた。

『言うじゃないか、チャンピオン』

『互いに出場権を得ている以上、運があればいずれ全国大会でまみえるだろう』

『その言葉、忘れるなよ。ドームで倒す』

『待っているぞ』

曹操がゆっくりと得物を抜くと、狼は漏電のスパークを起こしながら泥の中に沈んだ。赤熱している牙が泥に埋まるや、狼の口元の泥が沸騰して泡が立った。おなじく赤熱していた尾も力無く地を這い、わずかに無事な湿地の草を焦がしていた。

狼がぴくぴくと動き、最後のあがきをしていた。右肩にナイフを舐める、鋭い眼光をした狼のマークが見えた。だがブラックローグの本当の眼光は急速に失われ、数秒して完全に消えた。あがきも終わる。

曹操はゆっくりと周囲を見渡した。昼間だというのに薄暗くて遠くが見えにくいのは、周囲に硝煙や霧のような水気を帯びた煙が充満しているからだ。だからこの場がどうであるのか把握しづらい。

――と、遠くでなにかが飛び出した。そいつは一直線に曹操に襲いかかってきた。全長一四五センチの、ダブル《DBL》ミサイルであった。

マッハ〇・九、目にも留まらぬ速さだ。

なのに曹操はおびえるでも慌てるでもなく、痩躯を優雅に逸らした。さらに何気ないごく自然な動きで矛を振り下ろす。

金属が断ち切られる音がした。

ミサイルは急に軌道を変え、空中に流れていった。曹操の脇を推進炎の灰色の煙が空しく流れてゆく。曹操の動きに遅れるように、青紫色のマントが優しくなびいた。

ふわり、と主の背中に戻るマント。

マントが静かにあるべき位置に収まった瞬間、ミサイルが空高くで爆発を起こした。赤い光が起こり、黒い花火が咲いた。

爆発光に周囲が照らされる。薄暗かった曹操の周辺が露わになった。うっそうとした深いジャングルだった。しかし曹操の立っている辺りの木々は、ほぼすべてが無惨にも焼けこげ倒れていた。足元の湿地に近い土壌も、あるべき瑞々しい生命感はまったく感じられず、ひたすら泥色に汚れている。

だが――その中にあって、驚くべきことに曹操自身には、鎧の傷も、泥の汚れもほとんどない。

光が照らしたのはジャングルだけではなかった。いつのまにか曹操を左右から挟むように、二頭のブラックローグがいたのだ。それぞれがたったいま曹操が倒した機体と同じマークを両肩につけていた。

『まさか俺達が追い込んだのが、ユエフェイでなくよりによって曹操だったとは――だが、まだ負けたわけじゃない』

左の狼がしゃべった。若い男の声だ。

『幸二の仇は取らせて貰うぞ』

右の狼もおなじく若い男だった。

曹操は左肩の砲身を下げつつ、

『なにがあっても絶対に死なないのに、仇もなにもあるものか――かかってこい!』

身をよじると、いきなり右側の狼にむかって大砲をぶっぱなした。空気が裂かれ、周囲の水や泥が生き物のように一斉に跳ねた。

マッハ五、音速の五倍という凄まじい初速で放たれた砲弾は、狙いこそ正確無比であったが、しかしかすりもしなかった。ジャングルの彼方で巨大な爆発が起こり、またもやたくさんの木々が倒れ、燃えた。発砲と爆発の衝撃で、土色の水面と空気がおびえるような二重奏で震えていた。

『自然保護団体が泣くぞ』

あっさりとかわした狼が、背上の機関砲を乱射しつつ突撃してきた。右の狼もおなじだ。

五六ミリ徹甲弾が、雨のように襲いかかってきた。それを曹操は垂直跳躍でかわした。マントがひるがえり、その下からスラスタージェットが吹き出て空中で体勢を整える。火線はむなしく空気を縫うのみであった。

『死ねー!』

そこに狼たちは残ったミサイルを集中させる。右脇腹の四連ポッドから放たれてゆくミサイルは、二機合わせて三本であった。

三本のミサイルは一気に加速し、推進炎の雄叫びとともに曹操を直撃した。

『やった!』

空中でさきほどとおなじ、しかし遙かに大きい爆発が起こった――と、その爆発がいきなり消え、空中を彷徨い遠くへ抜けてゆくミサイルが出現したではないか!

その数、三。

『なっ』

『補正突破現象《ミラージュフェノミナン》!』

慌てるブラックローグたちであったが、すでに遅い。

『加速』

女の声とともに、一陣の疾風が駆けた。加速機構を用い、一時的に出力をあげたのだ。

右側の狼の鼻面に、赤い刃が突き刺さった。

『!』

赤い光の雨が、狼に降り注いだ。

黒い狼の胸部から頭部にかけて、数カ所の穴がぽつぽつと開いた。まるで瞬間的に数発の突きがなされたように。いや、実際に目にも留まらぬ速さでそれは起こったのだ。

曹操の動きが止まった。矛を握るその両腕は、狼の頭部向けて深く突き出されている。

『……火羅、崩壊突』

曹操が静かに語った。

崩壊突の最後の一撃は、猛獣の眉間をきれいに貫いていた。矛の先端は頭の裏に抜けてなお白い煙をあげて赤熱している。

機関砲の連射はなおつづいている。しかしその狙いはあらぬ空中に対して固定されており、皮肉なことに敵への祝砲に見えた。

矛を抜くと、狼がいきなり爆発した。

爆発の赤い閃光が周囲の空間を埋め尽くした。衝撃で周囲すべての水面が跳ねて揺れ、黒い炎が空に昇ってゆく。曇り空をさらに焦がそうといわんばかりの勢いだ。

曹操は後方へ跳躍して、その衝撃をやりすごした。大量の泥が噴出して飛び散ったが、曹操はそのほとんどをかわしていた。

のこったブラックローグは慌てたように走るのをやめようとした――ところに、いきなりの大砲の直撃を受けた。

超音速のサヘッシュ《SAHESH》砲弾が一五〇メートルほどのごくごく短い旅を終え、狼の左後脚にヒットした。

弾径一九三ミリの砲弾が潰れ、炸薬が着弾面を広く覆う。そして弾頭後部の遅延信管が起爆し、爆発を起こした。

爆発が終わると、最後の一頭が無様に汚れ、傷つき、泥の中に沈んでいた。背中の機関砲は泥に浸かったショックで故障したらしく、ぶすぶすと嫌な煙をあげている。

ゆっくりと歩み寄る曹操。その大砲は狼の眉間を狙っている。両手に握る矛の先端も溶鉱炉のように赤熱し、かつ高速微振動してブーンという耳障りな音を狼に投げかけていた。この状況でなお油断していない。

睨みつける狼のほうは、まだ闘志に満ちている。ヒートファングとヒートテイルを必死に赤熱させ、戦闘意欲をアピールしていた。

『……俺の作戦が利かないとは――しかも三対一でも叶わないなんて』

『やはりあんたがリーダー機かい』

『え?』

『出会い頭のしゃべりでわかったよ』

『それで俺を後回しにしたとでも? なんて余裕だ。ここまで力量差があったなんて』

『ジャングルを利用した集中攻撃を狙ったのはいいけど、詰めが甘かったね。途中で私と坂東が入れ替わったことに、気付かないなんて』

『なぜユエフェイがひっかからなかったんだ』

『簡単至極――コール、こちら峰風&曹操。さっさと来い』

味方への連絡のようだ。

〈こちら坂東&ユエフェイ。たったいま合流しました〉

〈こちら清水&項羽。おなじく〉

応じたのは二人の若い男の声だった。無線から聞こえるような声が、曹操の耳元から周囲に発せられた。

そして同時に、破壊で作られたにわか広場に、二機のVSが入ってきた。

いずれも変わった格好をしていた。いや、鎧そのものは曹操のものに近い。すなわち中国武将のものだ。ただ上半身が人であるが、下半身が馬だった。いわゆる半人半馬のケンタウルスによく似ていた。東洋と西洋の奇妙な融合である。

一機は鎧が黄色く、馬の部分も馬用の鎧を付けている。顔は中年の精悍なおやじで、豊かな髭を蓄えていた。兜には「岳」の文字。両手には、剣状の穂先を持つ槍、大刀を持っていた。

もう一機は全身が血のような深紅で、馬は裸。赤い顔面には口も鼻もなく、目もモノアイがひとつ、顔の中心で緑に怪しく輝くのみであった。兜には「項」の文字。両手に槍と剣が一緒になったような戟を握っている。

二機とも右肩に大砲があり、その砲門をブラックローグに向けていた。

『……嘘だ。地雷原をもう突破したというのか?』

黄色いユエフェイが肩を一回揺らせた。

『悪いですが、そちらの誘導行為はすべて見切らせてもらっていました。私と清水は地雷トラップに填ったふりをしていたんですよ』

『ま、そういうことだ。俺が二、三個破壊した爆音でそちらは騙されたってわけさ』

赤い項羽のモノアイが点滅している。

『最初から負けていたというわけか……罠師が逆に、罠に陥るなんて』

『うちの参謀はたしかに中華英雄では一番弱いが、頭のほうはピカ一なものでね。即席で対策を考え、一番強い峰風をぶつけたってわけさ――にしても峰風、いささか張り切りすぎじゃねえか? 本当はいまこの瞬間に、一挙に潰す予定だったはずだぞ』

『すまんな清水』

曹操が矛を振り上げた。

『こいつらが強かったから、現象を使って本気で相手をしないと、とうてい耐えられなかった』

『うそつけ』

項羽の軽口を無視して、曹操は矛を振り下ろした。

* *

それはなにかが叶う時間。

そこはなにかを叶える空間。

瞳の中で、すべては終わった。

それは平和な、東京新宿の出来事。しかし舞台はジャングルで、内容はバトル……

「……すごいっ!」

瞳の持ち主、南《なん》は興奮冷めやらぬ落ち着かない手つきで、リモコンを操作した。

むかいの壁に掛かったモニターが反応し、先ほどまでの試合をふたたび途中から見せてくれる。

「すごい、すごい」

語彙が足りない、という感じだ。せっかくの感動を、しかし幼さゆえに表現しきれない。とりあえず体が代弁してくれる。ゆさゆさと体が揺れる。

スプリングの軽くきしむ音がした。峰風南――ナンは、ベッドの上にちょこんと座っているのだ。ナンはいま、白地に黒斑点がちりばめられた、牛柄のパジャマを着ている。

窓の外はとっくに暗く、牛さん時計の短針はすでに新たな日のはじまりを告げていた。もう寝るべき時間だ。

現在見ているのは、ネット配信されているパーソナルビデオ。複数のカメラアングルで記録された番組をダウンロードし、ユーザーの好きな目線で鑑賞できる。

さきほどとは異なる視点が試合を追う。曹操を中心としたカメラ構成だ。

ミサイルをこともなげに斬った瞬間でナンはため息をついた。

曹操。中国語発音はツァオツァオ。三国志の時代、古代中国統一を目指した男。その英雄の名に恥じない強いプレイヤーは――

「やっぱり強いよ、姉さんは」

高い声も中性的な顔も、男の子か女の子かよくわからない。髪は首のすぐしたで丁寧なショートボブにカットされている。男の子としては長いし、女の子としては短い。ナンはじつにユニセックスな子だ。

「姉さんすごいね、また優勝しちゃうなんて」

湿った泥の中を汚れずに駆け巡ってみせた、あの曹操の操縦者のことだ。

決勝なのに、圧勝だった。

この勝利で中華英雄は優勝したのだ。

たったいまテレビに流れていたのは、つい先週行われた、東京地区大会の模様だった。

地区大会ということは、予選ということだ。

本戦の名は、夏期VS全国大会という。

VSとは、三年前から流行っているアーケードゲームだ。ゲームの題名も兵器の名もVSと呼ぶ。その大会は三対三のチームで戦う形式がもっとも格が上とされる。VSとは俗称で、ゲームの正式名称は「ヴァルキリー・スプライツ」だ。

当然ゲームにはヴァルキリーというVSが存在する。それは一〇種ある基本《オリジナル》VSの一種だ。VS曹操はそのヴァルキリーを元にしたカスタム機である。曹操は世の中にこれ一体しか存在しておらず、そしてナンの姉専用の機体なのである。

ちなみに先の戦闘に出てきたブラックローグは狼型VSロボのカスタム機で、ユエフェイ・項羽は半人半馬VSケイロンのカスタム機である。VSのプレイヤーにはオリジナルを元にしたカスタム機を作る者がかなり多い。この多彩なプレイヤーカスタム機の存在こそが、VSの魅力であった。

「はあ……」

またため息。

リモコンを近くのスタンド台に置き、組んでいた正座を解いてベッドの上に転がった。

牛柄の布団がすこし舞う。

叶わないものから逃げるかのように、モニターから目を逸らせる。だけど音だけは聞こうと、耳をそばだてる。

牛さん枕を抱いて、ナンは天井を見上げた。

照明がすこしまぶしい。目を細める。二秒ほどして慣れると、その右側、ドアに近い位置に、A2に伸ばした写真が貼られている。

白い剣道の防具を着た、高校生くらいの若い女性剣士。

表彰状を見せて、うれしそうにこちらを見て微笑んでいる。胴についた名前は「峰風」と読める。周囲を峰風の仲間たちが囲んでいる。どの瞳にも、なにかの快挙を達成した喜びと驚きに溢れていた。

達成した本人も、快晴の青空のように、まったく迷いのない歓喜を顔に溢れさせている。口元をわずかにほころばせた微笑だというのに、それは満開の向日葵のように輝いていた。

自分に向けた向日葵。

ナンはこの笑顔が大好きだった。

見る者を幸せにしそうな笑顔。このまだ小さかった自分が撮った写真が、これまで幾度ナンを幸せにしてきたことか、励ましてきたことか。

魔法の微笑み。

「辰津美姉さん――」

峰風辰津美。

七歳も離れた、この世でただひとりの姉。

峰風南は辰津美という名前が好きだった。竜のように強くあれ、かつ花のように美しくあれ――両親の思いが凝縮された名前。自分の「なん」は、普通は「みなみ」と発音すべきところを、姉と読みが重ならないようにと、変わった発音が与えられた。

元気に、温かく育って、しかし平凡でない人生を送って欲しい。そんな思いが詰まった、可愛い名前。それがナンだ。ナンは自分が名前負けしていないか自問自答してみた。

だけど結論は出ている。姉が、辰津美が普通でないのだ。それに挑むのはやはり、普通ではないことだろう――と。

ナンは手を伸ばす。

ちいさな指を揺らして精一杯伸ばす。

かすりもしない。

けっして、天井には届かないのだ。

画鋲よ、はがれろ。

そう念じたけど無駄だった。

瞳の焦点がずれて、自分の手を見ることになった。天井の「辰津美姉さん」がかすんだ。

それがなにか、絶対に叶わない無謀な夢のように思えたのだろうか。前はあんなに届くと信じて疑わなかったのに。ナンは急に体の向きを変えて伏せると、牛さん枕に顔を埋めて右指を三回鳴らした。

センサーが反応して、部屋の照明とビデオの電源が落ちる。窓から入るわずかな街の光が、ナンの輪郭を映した。

「姉さん。どうして剣道を捨てたの? 約束したのに。だから勝負の魔法にかかってしまったよ――姉さん、私、いよいよだよ」

* *

うららかな春の日、姉さんは笑った。

「ナンは、強いね」

なぜそんなことを言うのだろう。ぼくはたった今、こてんぱんにやられたのに。

「……ちがう。ぼくは弱いよ。勝てない」

面を取る姉さん。汗が眩しく散った。

「ううん、強いさ」

必死に泣き出しそうなのを我慢するぼくの頭を撫でた。

「ナンは強い。きっと私より強くなる」

「……本当?」

「インハイ三連覇の私が、保障するよ」

「東京へ行っても、また戦ってくれる?」

「来なよいつでも。のしてあげるから」

いつもはからかう姉さんが、そのときは優しく微笑んだ。まるで真夏の向日葵のように。あの気に入っている写真のように。

いつも姉さんに会えるように。

だけどその微笑みは、大好きなそれは、大学に行く前日に見せた、手向けになってしまった。

姉さんはいきなり剣道を止めたのだ。

あれから数ヶ月して、突然だった電話。

「もしもし」

〈ナン――ナンか〉

「あ、姉さん。久しぶり」

〈ナン、すまない。私は……私は、剣道をやめることにした〉

「え……」

〈パパとママによろしく〉

「どうしたの姉さん? ぼく、分からないよ」

〈プッ〉

「姉さん!」

〈――――〉

なぜ? 剣道が嫌いになったの?

それきり姉さんは、家に帰っていない。

あの大好きな向日葵を、もう見ることはできないのだろうか?

ぼくはそれが嫌だった。

だからぼくは、あの写真を伸ばし、天井に貼ったんだ。幼い撮影者である自分に向けてくれた、あの微笑みをずっと見ていたくて。

* *

それは二年前の、回想だった。

……朝が来て、ナンは目覚めた。

ちゅんちゅんと、雀の声。

遠くからセミの声も混じっている。

ナンの頬に、うっすらと涙が垂れている。

牛柄の襟がうすしょっぱい塩水をきれいに吸い取ってくれていた。

むくりと上半身だけ起き、脇の台にある牛さんの顔を見る。

五時四八分。

目覚まし時計が鳴る前に、自然に起きてしまった。

寝ぼけ眼で、ナンは辺りをくるくると見回す。寝癖がぴんと跳ねた。

自分のいる場所を確かめる。

「……また見ちゃったんだ」

深いため息をつき、背伸びをした。

すでに諦めているのだろうか?

二年前は、姉さんと一緒にいる夢や、帰ってきた夢や、手合わせをしている夢を見ていた。

だけどその割合は次第に減ってきて、この一年は別れたシーンばかりだ。ほかにはずっと会えずにナンが大人になってしまった夢とか、不安な内容ばかり。

「大事な日に、なんで?」

あの約束を果たせるかも知れないという、可能性に挑戦する日なのに。

天井を見上げる。

あの写真が、いつもと変わらぬ姿でそこにある。だけどなにかが違う気がした。

手を伸ばす。

いまにも届くのだ、きっと。

じっと見ていたら、姉さんがすこしずつこちらに舞い降りてきそうな感じがした。あるいは、こちらから近づいている。

「せいっ!」

急に元気になった。

不安がきれいさっぱりに吹き飛んだ。

向日葵の微笑みは、やはりすばらしい魔法にちがいない。

小さな挑戦者は、元気良く飛び起きた。

* *

四国は香川県、高松市。

アーケード街にある南新町アミューズメントセンターは、毎度の喧噪で溢れていた。

うるさく、雑多だ。しかし猥雑ではない。

明るいホールに少年少女らが集うスペース。若いエネルギーと興奮の活力が、空間に満ちあふれている。

純粋に楽しんでいる。なにに興奮しているのかというと、仮想現実の世界で繰り広げられている非日常な「戦い」に対してだ。

それはありふれた戦いに違いない。だが当事者たちにとっては、「出場権」を獲得するための大切な一戦だった。

若者たちが見上げる平面モニターは、壁に掛けられた大画面群。

二列で六面。それぞれに戦闘機械――VSたちの勇姿が映し出されている。

そこは黄色の砂漠であった。

ヘラ《HELA》ロケット弾が地に刺さり、弾頭の着発信管が点火して爆発した。

粉塵が飛び散る。爆発の炎は地を這うように円形に広がった。それはあまりにもリアルに過ぎ、まるで現実の戦いにしか思えない。

そしてVSのプレイヤー達。

彼らはモニター群の真下にいる。乗り込んだ白い球形の筐体が、床から一メートルほど浮いた状態で、球を覆うジャイロフレームに支えられている。それが六つ。三六〇度自由に回り、かつ縦横自在に振れるコックピットだ。

現在稼働している筐体は、六台のうちの半分、三人分だった。それで一チームとなる。

画面のひとつに、多くの若者たちが釘付けになっている。

品のない粗暴な爆発が、煙と塵を巻き上げた。

相次ぐ着弾に、しかしまったく動揺せずに伏せて防御する黒い人型VS。近くのサボテンがおもちゃのようだ。このVSは全高が一七メートルほどある。サボテンが爆風で折れ飛んだ。

また着弾、炸裂爆散した。

新たな硝煙が大量に発生し、同時に砂埃も舞い上がる。

爆発の炎は地を這うように円形に広がる。ヘラロケットはそういうふうに爆発するのだ。離れていても熱波に襲われる。

コックピットが前後左右に振動する。

『倒せるものなら、倒してみてよ!』

ナンの声がスピーカーから響いた。その声にいちいち、ギャラリーから応援が届く。

声援がナンの耳に入ることはない。筐体の中で、ナンは乱れた髪に構うことなく、自分の戦いに集中していた。

外のモニターでは様々なアングルからVSを映す。だが操縦者自身の視点は、一心同体のVSを斜め後ろから見下ろす格好で固定されている。

ナンの右目だけを覆うシングルゴーグル。映るデータを参照すると、表示は不明。

「見失った?」

となると、ここにいる理由はない。

左右を確認する。コックピットの内壁を使ったスクリーン表示は、足元以外の全方向の景色を映している。その中心に椅子があり、そこにナンはいるのだ。

目の前の黒い愛機も、首を左右に振る。ナンの動きとリンクしている。

ナンはVSを動かす動作は一切していない。

実現させたのは、ゴーグルと一体化した黄色いヘッドギアと、内壁にあってナンを取り囲む、一二個の小型カメラに二四個の各種センサー、二個の集音マイクだ。これらはスクリーンの裏で見えない。

煙の逃げ道を探していたナンは、右に煙のない領域を発見した。

その顔の動きに合わせ、黒いVSは右に向く。

跳ぼう!

そう考えた。

ヘッドギアが思考を感知し、そう判断した。

だから黒い機体は腰を低くした。脚に力を込め――

しかし眼球は直後に、左に流れた。

よし跳べ!

などとは、ナンはまったく考えなかった。ただ本能が反応したのだ。

センサー群がナンの眼球の動き、わずかな左もも肉の緊張を読みとった。それによって導き出されたVSの反応は――

黒い機体は左に跳んだ。

直後、右側に数本のロケット弾が集中着弾し、爆発した。たちまち日の光が消え、暗くなる。右側から鈍い衝撃波が届く。地形がおおきく変わったことだろう。

そう。

敵はわざと、煙のない「逃げやすそうな道」を作っていたのだ。

「やはり罠だった……」

すこし安心して、再び念じる。

走れ。

LV《レベル》システムの脳波制御《LBW》が働き、黒いVSは煙の中を走った。基本的に体の動きより思考が優先される。体の神経反射を感知するほうは刺激微反射判定《VFR》と呼ばれている。

仮想現実を最高に楽しむために生み出された最速の入力系によって、ナンは自身のVSと一心同体になっていた。

黒いVSはロケット地獄を抜け出した。煙が晴れ、きつい日射しが目にも飛び込む。人工の映像だというのに、とても現実的で暑さを感じそうだ。

ナンは思わず目を細めた。

いつわりの陽光が現実のナンを露わにした。半袖の白いアンダーブラウスと、その上に淡黄色のベストを着て、下は紺色のスカートを穿いていた。ベストの胸元には、赤い刺繍で「中」の文字が。

彼女は中学二年で、まだ一三歳だった。

少女は椅子に四点ベルトで固定されている。まるでレースカーにでも乗っているような感じだが、あくまで筐体が激しく動くからだ。

二秒もすると目が慣れた。

黄色い砂の大地が広がっている。

ここは戦場だ。戦神にもよく喩えられる、太陽の下に屹然と立つ黒い人型VS。

鈍い金属の光沢が照り、輝いた。

まるで戦神に祝福されているがごとく。

灼熱の戦場に立つからには、自らは戦士でないといけない。

そして彼は戦士に違いなかった。

彼はスレンダーな鎧武者だった。戦国絵巻から抜け出たような、漆色の日本式甲冑。

鎧の節々に赤太いラインが走っている。右の袖鎧には白文字で「武藏」とあった。

中学に進んで自身を「ぼく」から「私」と呼び変えたとき、宙に放り出された男の子としてのナン。それはいま、彼となってゲームの世界に見事に降臨している。

だが彼――戦士が戦場に立つ資格を得るには、必要なものがある。それは武器だ。

このVSで外から見える武装は四つ。両腰に二振りの太刀、左肩に四角い射出ポッド、右肩に生える銃器。

モデルは宮本武藏だ。

長短二刀、二天一流を創始した剣豪。

関ヶ原を駆け巡った時分がコンセプトになっているので、鎧を着ている。砂の微粒子で薄汚れ、装甲の各所が傷ついていた。被害をチェックすると、駆動系にも多少のダメージがあったようで、ゴーグルに機動力二割減と出た。かろうじて五体満足な姿を確認して、ナンは安堵した。

戦士は大丈夫だ。まだここに立つ資格を失っていない。

「ごめんね武藏、こんなに汚して。さすがに姉さんのようにはいかないね」

昨夜のビデオを思い出す。たった今と同じく大量の爆発をくぐり抜けた辰津美は、しかしまったく綺麗なままだった。

「がんばろうね、もう一人の私」

曹操に比べ、武藏は頭身がやや低い。曹操は八頭身なのに、こちらは七に届かない。ナンの体格そのものなのだ。

まさにナンの移し身である。

シングルゴーグルに反応があった。

黄色い地平に動く小山の陽炎、戦車がいた。

数は一輌。

もさもさと砂煙を立てながら、ゆっくりと進んでいるように見える。

遠くて細かい姿は判別不能だ。距離の表示は約一五〇〇メートル。他には「クラック・デ・シュバリエ」という文字表示のみ。ロックオンした敵VSの名だった。

ゴーグルにレッドシグナルがした。

相手が射撃体勢に入った警告信号だ。

ナンが念じると、武藏はさっと斜め前に跳んだ。直後、シュバリエが瞬間だけ光った。

一秒もせずして、武藏がいた空間をなにかが突き抜けた。砂が一線に巻き上げられる。

またもや戦車が光った。

これはいわゆる発射光といわれるやつだ。

武藏は降りるやすでに再び跳んでいる。

速すぎて見えないなにかが、武藏のいた地点をマッハ五(音速の五倍)で空しく通過した。一条の砂煙が弾道の形で噴出し、風に消える。猛獣の咆哮ような激しい音が、あとから続いた。

砲撃は三~四秒の間をおいて続くが、それらを武藏はことごとく避けていた。

「発信、こちらナン&武藏。ロケットヘヴンから脱出しました」

〈こちら力王&十兵衛。囮役ご苦労、よく生還した。敵はほぼ息切れのはずだ〉

チームリーダーの馬子力王先輩が返してきた。左手一キロほどの彼方に、砂の上をホバリングしている茶色の剣豪がいる。ホバーVS、十兵衛だ。

〈こちら斬&総司。敵左翼機への回り込み完了しました〉

ナンよりさらに高く、幼い声が飛び込んできた。馬子先輩の弟である、馬子斬だ。

〈よし、各自一対一で畳みかけるぞ〉

〈ただいまより、攻撃開始します〉

〈頼んだぞ斬、ではこれより総反撃に移る。攻撃に専念するため、通信は終わりだ〉

〈了解〉

「了解」

ナンが言うと同時に、ぷつんと通信の切れる音がした。了解と言うことが合図だ。

いよいよだ。辰津美と戦うための最低限の切符を得るがための、最後の仕上げである。

絶対に倒す。成功させる。

雨のような音が響いてきた。斬が攻撃に入ったのだ。見れば熱射の彼方で、空を飛ぶ水色の戦士、総司が踊っていた。その下は蜃気楼のような霞で確認できないが、敵のうちの一輌がいるはずである。

耳元を凄まじい音がリニアトレインのように駆け抜けた。通信の間もナンは砲撃を受けていたが、ことごとくをかわしていた。

斜め前に跳ぶので、避けつつ接近できる。

正面のロックオンしたシュバリエ。その巨体が射撃体勢に入るたび、ナンのゴーグルに警告が出る。だから前もって超音速の砲弾に備えることができるのだ。

降りたところで、ナンは武藏に反撃させた。

右肩の機関砲が火を噴き、五六ミリ徹甲弾の射線がマッハ三で放たれた。跳躍の振動に、細かい射撃振動が加わるのをナンは感じた。

空になった薬莢が排出され、武藏の背中からぼとぼと砂に落ちる。

激しい音がする。

大雨で増水した川のような轟音に、ベルト状に繋がった給弾が高速で流れる音が重なる。

銃口に重なる発射炎の瞬きを前に、すこしずつ濃さを増す白灰色の硝煙を後ろに送りながら、武藏は駆けた。

機関砲の射線はわずかに弓なりの軌跡を描き、シュバリエに降り注いだ。シュバリエは怯まずに撃ち続ける。

「……さすがに、準決勝だね」

この戦いは通信対戦であり、敵機の操縦者はあくまで人だ。

人とVSは一心同体。

わずかな迷いも、すぐに動きに現れる。誤魔化しは一切通用しない、それがLV入力。

真の戦士は、容易には怯まない。

だから正面の戦車は、戦士と呼ぶにふさわしい。

戦士には、戦士に対する最高の礼をもって報わなければならない。すなわち、武藏がもっとも得意とする技でだ。

ナンは座しつつ、無意識に両手を交差させ、腰に当てた。同じ動作を武藏もする。その腕が掴むは、二刀の柄。

「滑車モード!」

武藏の踵後部にあった拍車が静かに下がり、地面に接した。

同時に背中下部の小型スラスターからジェットが吹き出る。砂煙を後方に巻き上げながら、武藏は車輪での接敵を開始した。

ゴーグルの表示は――時速一一〇キロ。一〇〇メートルを三秒で駆ける。一キロなどあっという間だ。敵との距離が見る見る縮まる。

七〇〇メートル。

シュバリエの姿が見えてきた。外見は近代欧州の砦そのもの、威風堂々の城戦車だ。全高一二メートル、縦横幅一九メートル、最高時速八〇キロ。移動手段はキャタピラ。最高の火力と最高の防御を誇る。

四〇〇メートル。

『武藏か。相手にとって不足なし!』

高校生くらいの、男子の声だ。

シュバリエが砲撃を止め、近接格闘の準備をはじめた。

砲塔が沈むと、巨大な銀の尖塔が前面装甲の間から突き出てきた。欧州中世の騎士が持っていたような、見事な騎士槍だ。

ナンは不審に思った。

「ブレードマニアに格闘戦を仕掛けようというの?」

武藏は斬撃バカ――ブレードマニアに特化したVSだ。仲間の二機もそうだ。伊達に剣ノ舞とは名乗っていない。

二〇〇メートル。

「スラスター全開!」

ナンを襲う振動がにわかに激しくなった。

武藏の背中が赤く光っている。ハヤブサの推進を得て、炎の翼を背中にしょって、武藏は一挙にシュバリエに殺到した。

――と、シュバリエの砲門が急にふたたび持ち上がった。

やはりか!

近接格闘戦は見せかけだ。

こいつの騎士槍、すなわちパイルバンカーは誘い水にすぎない。

至近距離での砲撃を狙っている。

ナンの武藏が先制で反応した。左肩のポッドからミサイルが一本発射された。射出直後に四枚の羽根が生え、大砲に向かった。

ゴーグルに反応があった。

砲撃警告が出るのと同時に、ダブルミサイルの命中判定が表示された。

コンマ〇・二秒後、爆発。

高温熱流と通常爆発による、二段階の複合破壊。黒煙の隙間から、ねじまがった砲身が一瞬姿を現したのをナンは視認した。

『うわっ、撃つのやめ!』

遅かった。

シュバリエの砲撃が実行された。

巨大な閃光がシュバリエ全体を覆い、砲身全体が弾けた。その爆発がシュバリエの車体をおおきく揺さぶる。

その隙に武藏は腰の刀を抜いた。

コックピットに座るナンが手を広げるのに合わせ、武藏も抜く。

右手に八メートルの太刀、左手に五メートルの小太刀。それらの刀身は赤く赤熱しはじめている。

ナンの手はなにも持たないが、移し身はしっかりと勝利を呼ぶ得物を握っている。ナンはあるはずのない感触を覚えた。

距離、五〇メートル。

シュバリエは慌てたように後退して離れた。駆動系にダメージはないようだ。八メートルはあるであろう銀の尖塔――パイルバンカーを前後に激しく振動させ、突っ込んできた。砂嵐のような塵煙が後方に沸き立つ。まるで暴走車だ。

だがナンに緊張や焦りの色はない。

「加速機構!」

武藏の動きが急に素速くなった。すっと左に動き、重い一撃をかわす。

シュバリエは横腹を曝すが、前進の勢いを残したままで左右のキャタピラを前後別々に動かし、強引に超信地旋回(Uターン)した。パイルバンカーが横払いに武藏を襲う。

それを右の刀で見事に受け流しつつ、空中に逃れる武藏。ひらりと蝶のように舞った。

刀を軸に、ゆるやかに旋回する。足が宙を薙ぐ。美しい軌道を伴い、武藏の二本のつま先が、空にきれいな真円を描いた。

スローモーション映像のように足先がゆっくりと地に帰り立ったとき、武藏の正面には手頃な鋼鉄の的が存在していた。

「八文字!」

ふたたび武藏の動きが神速となった。

左、右、左、右と四回光が閃いた。超振動する赤熱刀が、強引に二四〇ミリの装甲を斬り裂いていった。

米の字に前面を深く抉られたシュバリエは、白煙をあげて沈黙した。

傷口にとどめの機関砲を撃ち込みつつ、武藏が後方に飛び退く。

直後、灰色の金属塊は爆発した。

周囲すべての砂が噴きあがり、天を覆う砂の塔を一瞬形作った。

降り注ぐ砂塵の中を通常歩行モードに戻し、足で走る武藏。振動を解除して、二振りの太刀を腰の左右にあるそれぞれの鞘に戻す。

一輌、撃破。

習慣で、すぐにつぎの敵を求める――が、それは無駄に終わった。

目の前の画面にいきなり「戦闘終了」の文字が踊ったのだ。それはゴーグルに表示されているのではなく、コックピットの内壁に直接表示されていた。「完全勝利」というやや小さな文字が、その下で揺れていた。

つまりは、三対〇で勝ったということだ。

「さすがだね」

つい二〇秒前までは、相手は三体とも無事だったはずだ。総攻撃の衝撃は、まさにほとんど一瞬で敵を圧殺したことになる。

ナンは、すっかり強くなって頼もしくなったチームメイトに感謝した。だけど同時に、顔が火照るのを感じていた。

「……これで、いよいよ」

権利を、得たのだ。

* *

『一分五九秒。ウイナー、剣ノ舞!』

館内放送が南新町アミューズメントセンターに響くと、ホール内の興奮は一層高まった。

「これで決勝だぜ! なんて強さだ、これがバーテックスクラスかよ!」

「愛媛のチームもエキスパートクラスなのによ、ぴよぴよジュニアのように弄ばれたぞ」

「それよりも、全国大会行き決定だ」

「つ、剣ノ舞ってすごいな。ここから全国区チームが出たのかよ!」

騒ぐギャラリーたちの興奮もわかる。そもそも高松市から代表が出ることが、はじめてなのだ。全国に行ける四国大会の枠は、わずかふたつしかない。

VS全国大会への門は狭い。

いまごろ愛媛県のどこかでは、届きかけて夢敗れた三人が、涙に暮れているだろう。

一方こちらでは、門を突破した三人が喜びを爆発させ、コックピットから踊り出た。

並ぶコックピットは周りから一段高いところにある。その筐体同士を繋ぐ渡しが、筐体の前に設置されている。

渡しの上で、ナンと斬が抱き合って喜びを噛みしめている。

「すごいよ、すごいよ、すごいよ」

「すばらしい瞬間を体験できて、僕は光栄です」

斬はナンの中学の後輩で一年生だ。ナンは中性的な外見だが、斬は女の子のような細い体をしている。顔は眉目鼻口のバランスが整っており、制服がよく似合う。将来はさぞや有望だろう。さらに全身からにじみ出る利発そうな印象が、彼を完璧に仕上げる付加価値になっていた。

ナンと斬の身長はほぼおなじだ。

「ねえ、勝っちゃったよ、どうする? どうする?」

臆面もなく頬を赤くして喜び跳ねるナンに、斬はすこし照れている様子だ。さすがに女子に思いっきり抱きつかれたら、男子となると赤面せずにはいられないだろう。

興奮から冷めた斬は、腕を解いた。

「ナンさん、ちょっと恥ずかしいです」

「え、ごめん。でもうれしいね、すごいよ」

言葉足らずに言うだけで、斬の腰に回した腕は放さない。

と、二人の元に、なにか影が差し込んだ。

「……ありがとう、斬、ナン。これで俺ら剣ノ舞は、ドームへの乗車券を手にしたぞ!」

二人は丸太のような腕に抱きすくめられた。白い壁が、暑苦しさとともに押し寄せてくる。

白い壁は高校の制服で、当然夏服のシャツだ。シャツの下には隆々とした筋肉がある。その触感はお世辞にもよいとはいえない。

容赦のない拷問のような攻撃に、ふたりは「げー!」とうめいた。しかし当の筋肉男は、まったく気にしていない。

「すばらしい、なんてすばらしいんだ!」

ナン張りに興奮しやすい体質のこの男、その名を馬子力王。チーム剣ノ舞のリーダーだ。

「に、兄さん、苦しいです!」

「先輩、ちょ、ちょっと」

一気に醒めた隊員たちは、筋肉パンダから必死に逃げようともがいた。

「……うををを」

涙を流して興奮するパンダ。腕に込める力が倍になる。

「もうだめです――」

馬子斬の目が点となり、こてんと力尽きた。

「もう……」

ナンは足に力を込めて歩き出した。

「すばらしいぞ、やったぞ、ついに」

男泣きの力王とこてんな斬を引きずって、数歩移動するナン。意外に力があるのかと思いきや、その顔はすっかり真っ赤になって額に二本ほど縦の筋が入っていたから、火事場のなんとやらというやつだろう。

数歩移動して、さっきまで自分が入っていた筐体の側に着いた。手を伸ばして、適当に空間をさぐる。白い肉壁のせいで、視界が確保できないのだ。

冷たく堅い触覚が返ってきた。ようやく手すりを見つけた。伝っていく。やがて手すりに立てかけたそれを見つけた。

よし――とナンが思ったとたん、

「うををを!」

感激の力王が動いて、手が離れてしまった。

仕方なく、おなじ作業を繰り返した。

ナンの顔はもはや沸騰寸前だ。

やった。

ふたたびそれを掴むや、握り手を持ち「せいっ!」と馬子力王の脳天に思いっきり打ち据えた。

ぱーん。

「……は?」

ショックで力王の万力が外れたところで、ナンは抱擁地獄から逃げ出した。ナンが抜けた空間に斬が倒れ込みかけた。意識までは失っていなかったようで、危なっかしい足取りで転ばないようふらふらと、兄から離れる。

「はふう……死ぬかと思った」

「…………」

力王は頭が真っ白なのか、すっかり石像になっている。

「大丈夫? 斬くん」

「助かりました」

斬がなんともないのを確認すると、ナンは持っていたそれの先でぱんぱんと渡しの鉄製の床を打った。竹のしなる音。竹刀だった。やや古くて、先や柄革が変色している。竹を束ねた糸は綺麗なので、手入れはしっかりと行き届いていた。

「まったく、痛いじゃないですか先輩」

ナンが怒りを含ませた声で抗議すると、力王は「……あ」と言って正体を回復した。

「おお、すまん。つい」

まるでなにもなかったかのように髪を掻く。そこには間違いなくたんこぶが出来ているはずであったが、力王はまるで気にしていないようだ。

ナンは竹刀でつんつんと力王のよく筋肉が発達した胸部を突っついた。力王を見上げて、注意する。

「まったく、私の二倍以上体重も腕力もあるんですから、自覚してくださいね、先輩」

ナンは身長一四三センチなので、一八八もある力王を見上げないといけない。

普通ならこの身長差なら圧倒されそうだが、力王は顔がパンダみたいななごみ系なので、まったく怖くない。

「気をつけるよ」

筋肉パンダは殊勝そうに言ったが、しかし顔の崩れはまだ続いていた。

「……それにしても、とっさでよくいい作戦を思いつきましたね、ナンさん」

斬だ。

「回避に優れた武藏にロケット弾を集中させ、すべての弾頭を使用させてから、一気に攻撃する――おかげで比較的楽に倒せました」

「七〇本はナンのほうに飛んでいったはずだが、よく無事だったな。地上機VSでナンの回避に並ぶ者は、四国にはいないな」

「……うん。姉さんに比べたら、まだまだだけどね」

ナンは素直に肯定しつつ照れた。頬がうっすらと赤くなる。

「それに、やはり斬くんの的確な指示がないと、とうてい成功しなかったよ」

「斬の軍師としての力は、チーム行動の要だからな。見事な誘導ぶりだった。あっぱれ」

わははと大口で笑う力王。言い換えればこの戦い、リーダーはたいして貢献していないということになるが、力王はそういうことを気にする性格ではない。

『これより二〇年度夏期VS四国選手権大会決勝を行います。剣ノ舞、戦闘準備をお願いします』

館内放送が流れた。

ホールのギャラリーたちがざわめき出す。

いや、ずっとざわめいていたが、その音がいままで、三人には聞こえていなかった。

それだけ喜びが大きかったのだ。

三人の表情が、引き締まった。

「……ここまで来たからには、わかっているな?」

力王の問いかけに、ナンと斬は無言で頷いた。

「俺達は、優勝するぞ」

* *

戦意が高揚したのを確認し、剣ノ舞の面々はそれぞれのコックピットへ滑り込んだ。チームリーダーの力王は右翼、斬は中央、左翼はナンだ。

ナンはコックピットに入るまえに、持っていた古い竹刀を大事そうに手すりに立てかける。その竹刀を数秒眺め、ちいさく礼をすると、二人に遅れて球体に潜り込む。

狭い空間だ。車用のものに似ている椅子が、扉に表を見せるように設置してある。椅子の横には荷台があり、そこに黄色いゴーグル付きヘッドギアが置いてあった。

ナンが腰掛けると、扉が閉じはじめた。

「がんばれよー、剣ノ舞」

「また勝てよ!」

閉じる扉の向こうから、見知らぬ人々の応援が届いた。扉が閉じる。室内灯で狭いコックピットが照らされる。無音になった。

四点ベルトを慣れた手つきで締めるとチェックグリーンとなり、コックピットの下側でぶうんという音がした。ジャッキが動き、筐体を持ち上げている。三六〇度に回るだけでなく上下左右に揺れるからには、空間が必要なのだ。

ついでヘッドギアを装着し、シングルゴーグルを調整する。

〈こちら力王&十兵衛〉

つかの間の静寂と、わずかな孤独の時間が終わる。ナンがプレイしているのは個人戦ではなく、スリーオンスリーチームバトルだ。

〈ナン、斬、ありがとう。以上だ〉

「了解、先輩」

〈了解、兄さん〉

もはや多くは語るまい。力王の檄でナンの肉体はアドレナリンで溢れる。人をやる気にさせる不思議な力を、力王は持っている。それゆえリーダーにふさわしい。

軍師の斬、回避のナン、まとめ役の力王。それぞれが各々の役割を果たし、チームとして剣ノ舞は有機的に機能してきた。

ナンは一枚のカードを取り出した。

目の前――扉の裏側――に画面が出る。VSの選択画面だ。一〇体のオリジナルVSがくるくる回っているが、それを無視してスロットにカードを差し込んだ。

数秒して『OK』という表示が出る。

赤いラインの入った黒武者が現れた。武藏だ。その顔は漆のように黒く、発光する双眸は細い。まるで明鏡止水の老境に達した、達人の風格を漂わせている。

武藏の下には「オウンカスタム」という表示がある。VSはソフトを利用して、制限内で自由に機体を作ることができる。ネット上のサーバにデータを置き、パスワードで呼び出すのが普通だが、あえてメモリーカードを利用するプレイヤーも少なくない。

仲間の機体が表示された。力王の十兵衛はトモエゴゼンカスタム、斬の総司はフェアリーカスタムだ。カスタムはオリジナル機をベースにすることが多い。

宮本武藏、柳生十兵衛、沖田総司。

三人の剣豪が並んだ姿は壮観だ。剣ノ舞は外装に凝っている。コンセプトは当然、近接での斬撃にある。

ただ武藏や総司はいいのだが、力王の十兵衛は渋い茶色の、布でできた着物を着ている。左目を覆う眼帯は革にしか見えないし、バカ殿のような丁髷も本物の髪をスキャナで取り込んだものだ。白い顔や肌はさすがに装甲板だった。

総司は頭部に白い鉢金巻を付けた幕末志士だ。男物の水色――浅葱色と言わないと斬は怒るが、水色で十分だとナンは思っている――の羽織は、振り袖の先が白く、水色と白の境界はダンダラ蛇腹。下半身は濃紺の袴。いわゆる新撰組の格好に装甲板を模している。

剣ノ舞の三体が並ぶすこし上に、新たなウィンドウが開いた。対戦相手の紹介だ。

高知県高知市のチーム、ヤイロバーズ。四国大会は通信対戦で行われている。

機体はケツァールカスタムで名前はずばり八色となっている。それが三機。鳥型VSで、いかにも高機動そうだ。色彩は白を基調に黒い頭、緑の羽根、青いワンポイントなど、カラフルに塗られていた。

ナンは対空装備を選択した。

機関砲は炸弾。敵の至近で自動炸裂する。ポッドのほうはダブルミサイルにした。刀は固定装備なのでそのまま。最後は補助装備類で、誘導妨害と加速機構を選択した。

選択を終えるとOKの表示が各機に灯る――四、五、六。全機スタンバイOK。

周囲がぱっと明るくなった。

夏の草原だった。地平が見える。

天気は快晴。蒼穹の天が、静かで緩やかな大地に被さっている。

システムがランダムに選んだ戦場は、モンゴルステージだ。

その草の大地に降り立つ、黒い鎧武者。

二刀流の剣豪、宮本武藏。

そのすぐ背を見つめる格好で、ナンはいる。

コックピットが揺れている。武藏の肩が上下するのに合わせているのだ。芸が細かい。

武藏は剣ノ舞左翼を担当している。僚機は八〇〇メートル右に中央機の総司が、一・六キロメートル右に右翼機の十兵衛がいる。

黄色い「始動準備」という文字が武藏の上に出た。はるか彼方に、空に浮かぶ影が三つ見える。最短距離は二五〇〇メートル。

ナンの頬に、緊張の汗が垂れた。

四国地区、決勝戦。

その大舞台に現実に立っていることが、にわかに不思議に思えてきた。自分を場違いな存在に感じてしまう。目の前の存在が、どうにも倒すべき敵に見えない。準決勝まではこんなことは思わなかったのに。

威勢のいい音とともに、「戦闘開始」の赤い大文字。

溜まってもない唾を、ナンは呑み込んだ。

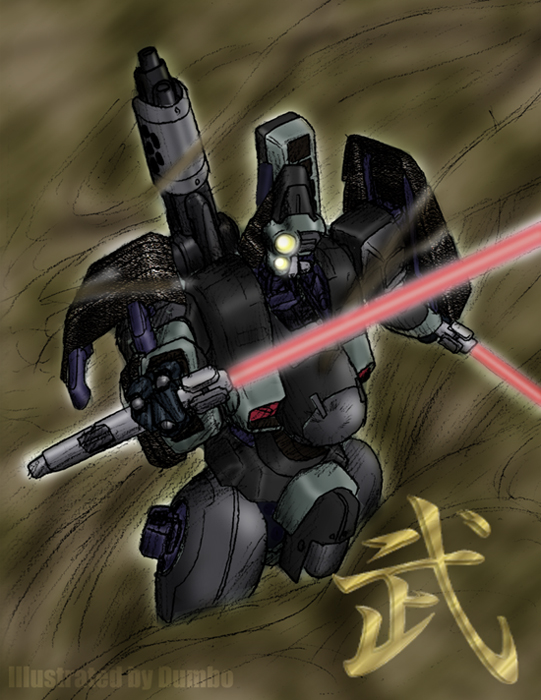

イラスト:

イラスト: