巡航艦 Cosmic Cruiser(F:Cosmic cruiser)

巡航艦 Cosmic Cruiser(F:Cosmic cruiser)

非会戦時、すなわち前線の多くの場面における主役は巡航艦である。標準型巡航艦という名で紹介している資料もあって、ほぼ単一の設計で何万隻も生産されている。同盟領域の警備や前線の哨戒任務を淡々とこなし、小規模戦闘であれば中心戦力として活躍する。編成規模がささやかであれば旗艦にもなる。

非会戦時、すなわち前線の多くの場面における主役は巡航艦である。標準型巡航艦という名で紹介している資料もあって、ほぼ単一の設計で何万隻も生産されている。同盟領域の警備や前線の哨戒任務を淡々とこなし、小規模戦闘であれば中心戦力として活躍する。編成規模がささやかであれば旗艦にもなる。

同盟軍の巡航艦は全長が帝国軍巡航艦の6割弱くらいしかない。重さとなるとさらに開きが出て、2~3割ていどとなるだろう。巡航艦部隊同士の戦いは一見では大人と子供の戦いに思えるが、実際はまったく互角の勝負になる。同盟軍艦艇は基本的に帝国軍と戦う以外の運用を想定しておらず、機能効率がはるかに高いからである。

同盟軍の巡航艦は全長が帝国軍巡航艦の6割弱くらいしかない。重さとなるとさらに開きが出て、2~3割ていどとなるだろう。巡航艦部隊同士の戦いは一見では大人と子供の戦いに思えるが、実際はまったく互角の勝負になる。同盟軍艦艇は基本的に帝国軍と戦う以外の運用を想定しておらず、機能効率がはるかに高いからである。

同盟軍巡航艦はその大きさに不釣り合いな高出力エンジンを抱えており、航続距離も戦艦より長いようである。艦橋ブロック後部にあるこぶ状のでっぱりは通常宇宙空間で用いる推進剤を満載しており、内容は純水となっている。見た目だと標準型戦艦のタンクより大きい。

同盟軍巡航艦はその大きさに不釣り合いな高出力エンジンを抱えており、航続距離も戦艦より長いようである。艦橋ブロック後部にあるこぶ状のでっぱりは通常宇宙空間で用いる推進剤を満載しており、内容は純水となっている。見た目だと標準型戦艦のタンクより大きい。

同盟軍巡航艦の身軽さは運動性能へダイレクトに反映され、小回りの利きを高めている。旋回性能も制動性能も帝国軍巡航艦より上であるのは間違いない。乱戦ではこれが有利に働く。艦体が小さいぶん被弾確率も下がる。

同盟軍巡航艦の身軽さは運動性能へダイレクトに反映され、小回りの利きを高めている。旋回性能も制動性能も帝国軍巡航艦より上であるのは間違いない。乱戦ではこれが有利に働く。艦体が小さいぶん被弾確率も下がる。

テールフィン帯の両側面には10mていどの厚みを持つ構造体が艦尾まで伸びている。これにより重心がエンジン近くに寄っており、かなりの安定を稼いでいると思われる。小型艦ゆえのブレを抑制し、砲撃の命中率向上に一役買っているだろう。

標準型戦艦が艦の上部に集中させているセンサー群の類は、巡航艦では上下に分散配置されている。

標準型戦艦が艦の上部に集中させているセンサー群の類は、巡航艦では上下に分散配置されている。

下部後方にはスパルタニアン3機を常備しているが、実際の戦いで運用している例はあまりない。少数編成での哨戒任務を除き、パイロットや戦闘艇整備要員は搭乗していないと考えられる。会戦時に最多編成となる可能性が高い艦種は巡航艦であるが、その定員393人に対し艦隊運用は一隻平均わずか百数十人で行ってる。この実状から非搭乗員が多数にのぼる事情を伺うことができる。会戦時、スパルタニアンはエネルギーも燃料も抜いているかも知れない。就役以来退役ないし撃沈まで訓練以外一度も飛ばさずに終わった巡航艦も多いだろう。

下部後方にはスパルタニアン3機を常備しているが、実際の戦いで運用している例はあまりない。少数編成での哨戒任務を除き、パイロットや戦闘艇整備要員は搭乗していないと考えられる。会戦時に最多編成となる可能性が高い艦種は巡航艦であるが、その定員393人に対し艦隊運用は一隻平均わずか百数十人で行ってる。この実状から非搭乗員が多数にのぼる事情を伺うことができる。会戦時、スパルタニアンはエネルギーも燃料も抜いているかも知れない。就役以来退役ないし撃沈まで訓練以外一度も飛ばさずに終わった巡航艦も多いだろう。

巡航艦の後部は同盟軍にはほとんどない、横に長い形状を取っている。エンジン左右の構造体はまれに最後尾の四角い部位よりエンジン噴出の光を放つ描写があるが、巡航艦のエンジンは設定上あくまで1基であり、作画スタッフの誤解であると思われる。

巡航艦の後部は同盟軍にはほとんどない、横に長い形状を取っている。エンジン左右の構造体はまれに最後尾の四角い部位よりエンジン噴出の光を放つ描写があるが、巡航艦のエンジンは設定上あくまで1基であり、作画スタッフの誤解であると思われる。

第3次ティアマト会戦に先立ち発生したグランド・カナル事件の当事者。

第3次ティアマト会戦に先立ち発生したグランド・カナル事件の当事者。

輸送艦の都合が付けられず、軍需物資を民間委託で前線まで輸送する必要が生じた。動員された輸送船団約100隻に巡航艦を中心とする護衛が10隻ついたが、ロボスが決戦の前に貴重な戦力を損なわないようにという訓令を発していた。過剰反応した護衛艦は次々と危険宙域前で離脱し、最後はグランド・カナル単艦が律儀に任務を遂行していた。

輸送船団はやがて哨戒中の帝国軍巡航艦2隻と遭遇してしまった。グランド・カナルは勝ち目のない戦いに身を投じ、フェーガン艦長以下全員が玉砕したが、その自己犠牲が稼いだ貴重な時間によって、船団は撃沈1・捕獲1というごく軽微な損失で済んだ。ほとんどの船は無事だったが、逃げ散ったうち半数が引き返し、目的地に到達した船は半数に留まった。必要とされた物資の5割しか前線に届かなかったわけで、輸送作戦は事実上失敗に終わった。

同盟軍の失態を覆うため、軍上層はグランド・カナル乗員を、民間人を大勢救った英霊として奉り、派手な慰霊祭まで執り行った。ヤン准将は「グランド・カナルには、100個の勲章より1隻の味方が必要だったと思いますよ」と、ごく真っ当なことを述べている。しかし軍の利益にそぐわない見識は異端とされ、疎外されていた。

艦名は「大運河」を指す英語。英語圏は元より、グランド・カナルの訳に相当する運河は世界中にたくさんある。

あああ

あああ

フェザーン駐在武官の辞令を受けるユリアン・ミンツと、銀河帝国正統政府への参加が決まったメルカッツ提督を、イゼルローン要塞から首都星ハイネセンまで運んだ巡航艦。具体的な所属はおそらくヤン艦隊だろうとは思うが、正確なところは不明である。

フェザーン駐在武官の辞令を受けるユリアン・ミンツと、銀河帝国正統政府への参加が決まったメルカッツ提督を、イゼルローン要塞から首都星ハイネセンまで運んだ巡航艦。具体的な所属はおそらくヤン艦隊だろうとは思うが、正確なところは不明である。

艦名はギリシャ神話に登場する、死を司る神。死という現象そのものを神格化している。

あああ

あああ

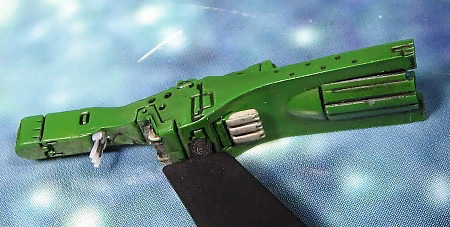

1/5000ガレージキット(提供ウォルフ(Wolfgang)さま)

![]() 巡航艦のバリエーションのひとつ。数百発からそれ以上の、大量のミサイルを搭載している。一度に多くの射出が可能なよう、6箇所に分散配置されたミサイルポッドは合計で94門にも達する。短時間で全弾を撃ち尽くしてしまうので、在庫が空になるとさっさと後退する、一撃離脱型の戦闘スタイルを取る。

巡航艦のバリエーションのひとつ。数百発からそれ以上の、大量のミサイルを搭載している。一度に多くの射出が可能なよう、6箇所に分散配置されたミサイルポッドは合計で94門にも達する。短時間で全弾を撃ち尽くしてしまうので、在庫が空になるとさっさと後退する、一撃離脱型の戦闘スタイルを取る。

[3枚目以降はバトルシップコレクションの写真を使用予定]

[3枚目以降はバトルシップコレクションの写真を使用予定]

集中投入による瞬間的な破壊力は、凄まじいの一言に尽きる。

第6次イゼルローン攻防戦ではミサイル艦で編成されたホーランド分艦隊が要塞に直接攻撃を仕掛け、奇襲ともいえるミサイルの洪水は表層の流体金属層を押しのけ、さらなる濁流となって第2層まで貫いている。

この事実からミサイル艦は有益な艦種に思えるかも知れないが、実際には第6次イゼルローン攻防戦以外での登場は表だってはない。ウィレム・ホーランド個人の華々しい武勲に貢献した割には、ミサイル艦の未来は浮かばれないものだった。

どうして残らなかったのかというと、まずこのミサイル艦が、攻防両面で帝国軍の同艦より見劣りしていた事実がある。ミサイルポッド数は94門もあるが、帝国軍ミサイル艦はさらに上回る156門を実現している。

防御面は致命的ともいえるレベルで、ただでさえ誘爆の危険が高いミサイルを、被弾しやすい外壁に沿って分散配置している。最後尾のポッドにいたってはその装着位置は動力炉からさして離れておらず、ここへの被弾で即撃沈は、例外なき規定のゴールだっただろう。

帝国軍ではこのようなバカな設計は採っていない。フレームのレベルから、ミサイル運用に特化して開発された専用艦である。対し同盟軍ミサイル艦は巡航艦のバリエーションにすぎず、悪くいえば体のいい流用艦だ。おそらくは帝国によるミサイル艦開発の情報を得て、慌てて対抗したのだろう。

ところが肝心の帝国軍が、ミサイル艦の本格配備をしなかった。なれば同盟軍も、帝国軍に劣る性能の艦をわざわざ生産しつづける理由はない。そんな事情があったと想像できる。

帝国のミサイル艦が量産されたとしても、同盟軍のこのミサイル艦がそのままの形で作られ続けたとは考えにくい。いずれにせよ消えゆく運命だったといえよう。

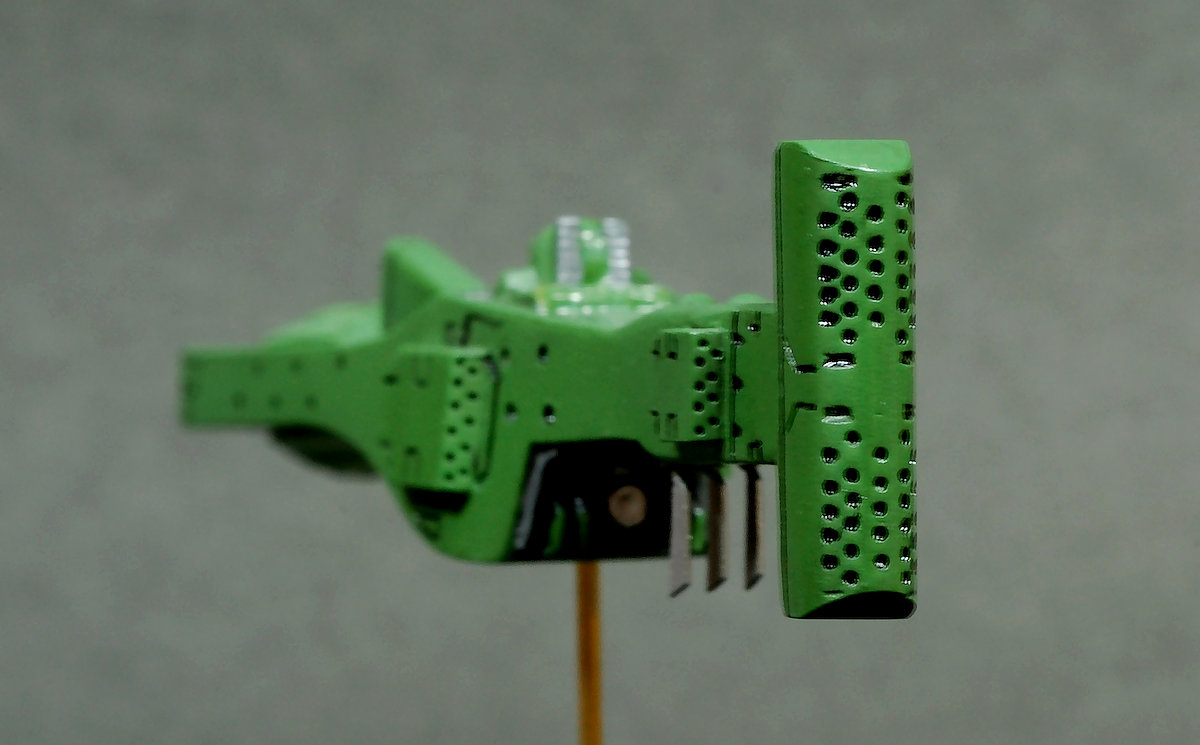

![]() ウィレム・ホーランド少将が第6次イゼルローン攻防戦の折、旗艦としていたミサイル艦。外見上の差違は個艦ナンバー以外とくに見あたらないが、通信機能や管制能力などが旗艦用に多少向上していると思われる。

ウィレム・ホーランド少将が第6次イゼルローン攻防戦の折、旗艦としていたミサイル艦。外見上の差違は個艦ナンバー以外とくに見あたらないが、通信機能や管制能力などが旗艦用に多少向上していると思われる。

第6次イゼルローン攻防戦におけるミサイル艦の活躍は目覚ましかった。

ホーランドのミサイル艦部隊は同盟軍本隊を囮にする形でイゼルローン要塞へ肉薄し、ホーランド当人が豪語したように、火力の滝をもってイゼルローンの鉄壁に穴を穿つことに成功する。

前線の分艦隊指揮官にすぎないホーランドの策が採用された裏には、総司令ロボス元帥お気に入りの参謀アンドリュー・フォーク中佐がおなじような作戦を提示した事情があるが、ホーランドの戦術目的はラインハルト・フォン・ミューゼル少将の奇襲によって、完成を見なかった。

作戦を挫かれたホーランドは諦めず機会をうかがい、会戦の後半で参謀長グリーンヒルに起用される。ホーランド分艦隊は帝国軍艦隊の側面へ同盟軍左翼側よりミサイルを乱射しながら3度突入し、大損害を与えることに成功した。この波状攻撃は帝国軍全体を瓦解させる寸前まで追いつめたが、オスカー・フォン・ロイエンタール准将、ウォルフガング・ミッターマイヤー准将の、2人の青年提督による活躍で持ちこたえている。

攻防戦は最終的に同盟軍の敗北に終わったが、ウィレム・ホーランドの功績は飛び抜けており、中将に昇進し一個艦隊を任される身となった。それは当然ながらこのミサイル艦から降りることも意味していた。

ミサイル艦が大舞台にあがった最後の戦いは第6次イゼルローン攻防戦で、その後は脇役にすらなれず劇場からの引退を余儀なくされる。この521ナンバー艦も通常の巡航艦に再改装されたか、退役したと思われる。

だがなんの皮肉だろうか、ミサイル艦を駆使して一個艦隊司令官まで出世したウィレム・ホーランドも、つぎの第3次ティアマト会戦で歴史という舞台より強制退場させられてしまうのである。

1/5000ガレージキット(提供ウォルフ(Wolfgang)さま)

![]() 新時代の巡航艦として開発された、レダ級高速巡航艦のネームシップであり、名前のみ。ナンバーは不明である。

新時代の巡航艦として開発された、レダ級高速巡航艦のネームシップであり、名前のみ。ナンバーは不明である。

レダ級高速巡航艦は耐ビーム傾斜装甲の同盟初実装や大口径長射程の主砲搭載など、攻撃・防御・推力といった基本的項目はもちろん、地味なところでは運用人員の大幅な減少に成功するなど、多くの面で従来の巡航艦に優っていたが、実戦配備に至った同クラスはこの艦とレダIIの2隻に留まってしまった。

開発中にアムリッツァの大敗があり、本格的な量産が不可能になった事情があると考えられる。高速巡航艦を大量生産するには生産部門への大規模な投資が必要となるうえ、形となって返ってくるのに時間もかかる。それなら現在ある巡航艦の生産ラインをそのまま稼働させつづけたほうが、時間的にもコスト的にも効率が良いのは容易に想像できるだろう。

同時期、帝国軍では次世代量産艦艇の開発が戦艦を中心として着実に進められており、アムリッツァを境として艦艇の開発競争で同盟は次第に遅れを取るようになる。それまでは標準戦艦の戦闘性能や艦隊機動におけるソフトウェア面での優位性を持っていただけに、ハードウェアの質と量双方で劣勢になっていった同盟末期の転換を間接的に象徴する、幻の量産艦種となってしまった。

レダおよびレダIIは本来、レダ級の実地試験艦もしくは最終試作艦であったと思われる。一定期間の試験運用を経て設計に最適化を施し、本格的な当面の量産に移るわけで、アイアース・トリグラフ・アガートラムや帝国軍のバレンダウン・キュクレインなどが該当する。