民間船・昔の艦 Other Ships

民間船・昔の艦 Other Ships

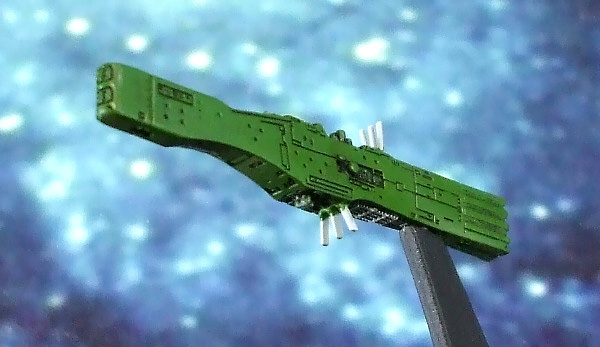

艦隊旗艦として成功したカンジェンチュンガ級の設計思想を受け、2倍の処理能力を目指して開発されたアコンカグア級のネームシップ。ハードウェアのノウハウがまだ伴わなかったため、3隻しか建造されなかった。

艦隊旗艦として成功したカンジェンチュンガ級の設計思想を受け、2倍の処理能力を目指して開発されたアコンカグア級のネームシップ。ハードウェアのノウハウがまだ伴わなかったため、3隻しか建造されなかった。

アコンカグアはアメリカ大陸最高峰で標高6962m。

この船のみシルエットは1ピクセル10m換算。

【

】←同スケールのブリュンヒルト 【

】←同スケールのブリュンヒルト 【

】←同スケールの同盟軍輸送艦

】←同スケールの同盟軍輸送艦

アーレ・ハイネセンが長征1万光年の足がかりとして惑星脱出のために作った船。全長122キロ、幅40キロ、高さ30キロの巨大なドライアイスをくり抜いて建造された史上最大の宇宙船だった。

アーレ・ハイネセンが長征1万光年の足がかりとして惑星脱出のために作った船。全長122キロ、幅40キロ、高さ30キロの巨大なドライアイスをくり抜いて建造された史上最大の宇宙船だった。

星間航行能力は持っておらず、おなじ恒星系内の小惑星帯まで40万人の脱出者を乗せた後、短い役割を終えて遺棄された。脱出者たちは60隻の宇宙船に分乗し、半世紀に及ぶ長い旅路に出発した。

船名はドライアイスを宇宙船にするというアイデアの元となった子供の名で、ファゼカスは東欧系の名字。イオンは東欧でも「ION」と表記できる(ハンガリー語で確認)。

第2次ティアマト会戦時、ジョン・ドリンカー・コープ中将の乗艦で第11艦隊旗艦。

730年マフィアが活躍した時代の旗艦で巨大戦艦。旗艦毎ですこしずつ形状が異なっており、後世のパトロクロス級に見られる同盟軍の伝統は半世紀前からあったことがわかる。ヴィヴァスヴァットはパランティア星域会戦で沈んだ。

横面に長く走る銀色の構造は強化装甲ないし追加装甲の類だと思われ、艦の重要な部位を保護していると考えられる。この時代エネルギー兵器の主役は中性子ビーム(質量兵器)でなく光子レーザー(熱線兵器)であり、鏡面処理は簡易なものでもかなり有効な対策だったはずである。

艦名はインドのマイナーな太陽神で、リグ・ヴェーダに登場する。

ダゴン会戦後、次第に艦隊規模は拡大していった。やがて数千隻の艦隊を単艦で統制できる専用艦の開発が決定され、はじめて建造されたのがカンジェンチュンガである。カンジェンチュンガ級は当時の戦艦より一回り大きく、いずれも艦隊旗艦として活躍した。

ダゴン会戦後、次第に艦隊規模は拡大していった。やがて数千隻の艦隊を単艦で統制できる専用艦の開発が決定され、はじめて建造されたのがカンジェンチュンガである。カンジェンチュンガ級は当時の戦艦より一回り大きく、いずれも艦隊旗艦として活躍した。

艦名はヒマラヤにある世界3位の高峰、標高8586m。シリウス戦役の際地球側が最後の砦とし、戦後は地球教の総本山となった。カンジェンチュンガは実際にはカンチェンジュンガと表記されることが多い。銀英伝の艦名にはフォンケルをはじめ、表記が最近と異なるかなり古い資料に基づくと思われるものが散らばっている。

ダゴン星域会戦時の同盟軍主力戦艦。

ダゴン星域会戦時の同盟軍主力戦艦。

単一エンジン、並列アンテナ、露出水タンク、分割主砲ブロック、不完全ながらモジュール工法の採用など、後の標準型戦艦に継承される同盟軍戦艦の基本形がほぼ出揃っている。

単一エンジン、並列アンテナ、露出水タンク、分割主砲ブロック、不完全ながらモジュール工法の採用など、後の標準型戦艦に継承される同盟軍戦艦の基本形がほぼ出揃っている。

主砲ブロックは大きく上下2つに分かれている。エネルギー供給も各個独立しており、一方が被弾ないし故障しても、残ったほうで射撃を継続できる。

主砲ブロックは大きく上下2つに分かれている。エネルギー供給も各個独立しており、一方が被弾ないし故障しても、残ったほうで射撃を継続できる。

推進剤となる水タンクは艦体中央部の上下左右に分散されていて、重心の偏りを防いでいる。推進剤の積載量が後世の標準型戦艦よりはるかに多いのは機関効率が悪くたくさん積む必要があったからである。

艦中央側面に見えるごちゃごちゃした構造は、動力炉へ直接アクセスするためのメンテナンス用ハッチ構造であるが、直撃を受けてすぐ撃沈される例が続出したため、後継艦では改良されたという。底にある一見するとスパルタニアン格納庫のように見える構造はシャトル発着場で、このデンジャラスな搭載方法が後世経済的なスパルタニアン半露出収納へ転化したのは間違いないだろう。

艦中央側面に見えるごちゃごちゃした構造は、動力炉へ直接アクセスするためのメンテナンス用ハッチ構造であるが、直撃を受けてすぐ撃沈される例が続出したため、後継艦では改良されたという。底にある一見するとスパルタニアン格納庫のように見える構造はシャトル発着場で、このデンジャラスな搭載方法が後世経済的なスパルタニアン半露出収納へ転化したのは間違いないだろう。

エンジン構造部はのちの730年マフィア期に同盟帝国双方ともやたらと巨大化している。最終的には初期の小型エンジンに帰結するわけだが、エンジン性能が常に上昇していたのはいうまでもない。マフィア期は性能アップを大型化で実現したが、その後は基礎技術の発達でスリム化したと考えられる。そのように取れば納得できる記述が、帝国軍駆逐艦の過渡期におけるハーメルンIIの解説で見受けられる。

エンジン構造部はのちの730年マフィア期に同盟帝国双方ともやたらと巨大化している。最終的には初期の小型エンジンに帰結するわけだが、エンジン性能が常に上昇していたのはいうまでもない。マフィア期は性能アップを大型化で実現したが、その後は基礎技術の発達でスリム化したと考えられる。そのように取れば納得できる記述が、帝国軍駆逐艦の過渡期におけるハーメルンIIの解説で見受けられる。

ダゴン会戦に参加した戦艦の一隻。艦名こそ不明だが同会戦シーンで唯一の紋章(ユニコーンの頭?)付きだったことから、旗艦級と思われる。

ダゴン星域会戦時にリン・パオが乗っていた戦艦でアニメ未登場。時代背景的にまだ専用旗艦の開発は行われておらず、標準的な戦艦とまったく同じ外見だった。

ダゴン星域会戦時にリン・パオが乗っていた戦艦でアニメ未登場。時代背景的にまだ専用旗艦の開発は行われておらず、標準的な戦艦とまったく同じ外見だった。

ダゴンの大勝利がなければ、当時まだ弱小勢力にすぎなかった同盟はたちまち帝国に屈していたはずだから、サンタイザベルが体験した戦いはまさに歴史の転換点だった。

艦名は聖女イザベル(複数)。フランス王ルイ8世の娘やポルトガル王妃など。365日守護聖人の一人。地名としてボリビア中部、ソロモン諸島の一部など。

この時期の同盟軍艦は標準型戦艦をはじめとして、総じてずんぐりとしており、とくにエンジンが巨大である。高速巡航艦のようにほとんどエンジンだけのように見える艦種もあった。帝国軍も本伝より相対的に大きめの推進部を持っているので、時代背景的に必要とされた機動性能に対して、推進機関の技術がまだ伴っていなかったと思われる。

アニメの描写ではエンジン部への被弾で撃破される例がかなり多かったので、運動性能を維持しつつ推進部を小型化するのは命題だったといえるだろう。ヤンが活躍する時代の標準型戦艦は推進機関だけでなく、全体的にスリムな体型となっていて、前面から見たときの露出は最小限に抑えられている。

標準型戦艦の艦首主砲は8門と、帝国軍より2門少ない。上4門の口径は小さめで、戦闘中撃つのは下側の4門が中心である。

艦体後部の上側は前方向に乗り上げる形で突出しており、その突出部にはミサイルなど実体弾の類が集中配備されているようだ。真上にずらりと並ぶミサイル射出口と思われる部位には独特の迫力がある。突出部の特異な形状は誘爆対策であろうか。ただしこの仕様ではフレームが弱くなり、高速機動、とくに急速旋回には向かない。それだけ機動面の性能が最初から低いことを暗示しており、高速巡航艦のような艦種が必要とされる理由となっているのかもしれない。重武装と機動性能の両立はペイロードに余裕のなかったこの時代、困難だったのだろう。

横面には追加装甲板のような構造が見受けられる。場面によっては輝いたり、迷彩のような虎皺が散りばめられていることもあり、装甲らしきものがない艦もあるなど、その描写は一定しない。同時期の巡航艦や帝国軍艦が標準装備していたものの、簡易版であると思われ、複数の書き分けが見られたのはオプション的装備としての、バリエーションの存在を示しているのだろうか。

艦尾のナンバー表示は本伝と比べかなり巨大であり、それだけ識別のための望遠観測技術が未熟だったということだろう。

第2次ティアマト会戦時ウォリス・ウォーリック提督麾下の同盟軍標準戦艦。後に元帥まで上り詰めるアレクサンドル・ビュコックが乗り込んでいた。

艦名はサファビー朝最盛期のイラン王。ペルシャ絨毯の発展史に欠かせない。

第2次ティアマト会戦時の巡航艦は、外遊漁を思わせる素早そうな外見をしている。艦首は細く、後ろにゆくにしたがい段階的に上下の体積をほぼ正対称に増やしてゆく。この形の理由は情報が足りず推測するしかないが、上方向にも下方向にも同等の攻撃・防御・観測が可能となっていると考えられる。本伝の巡航艦も情報・攻撃機能を艦の上下に分散配置しているので、デザインは運用方法と直結している可能性が高いと思われる。

艦首砲門は6門。ほかに艦中央の上下正面に副砲と思われる砲門群が確認でき、その武装はおそらくレールガンだろう。そのさらに外側にはミサイル射出口と見られるものがある。

戦艦や駆逐艦にはない、横面の銀色金属板群もおおきな特徴である。姉妹艦種である高速巡航艦も持っているこの装備は、同盟軍ではほかには旗艦級でしか見られない。看板のように表面より若干距離を置き、浮かぶように設置されていることから、追加ないし強化装甲と思われ、銀色の鏡面処理はもっぱら同時期の主兵器だった光子レーザーへの対処だと考えられる。つまり被弾すなわち敵の先制攻撃を前提とした対策であるが、それを量産艦艇レベルで必要とする厳しい運用が巡航艦には求められているのだろう。

同時期帝国軍が採用していた同様の銀色装甲は、大気圏航行を意識してか、通常装甲にぴたりと張り付く形になっている。

高速仕様の巡航艦である。戦艦と巡航艦を足して割ったような外見をしている。

四角を基調とした無骨な推進部から前方に棒がにょきりと生え、指揮ブロックと主砲攻撃ブロックを可愛らしく形成する。艦体積の8割以上を占めると思われる推進部は3基で構成され、単発エンジンを原則とする同盟軍にあって明らかにコスト高の特異な存在となっている。推進部には銀色の追加装甲と思われるものがない。防御に重きを置けば嵩のぶん遅くなるので、速さを優先していると考えられる。

主砲は4門と駆逐艦に等しいが、口径はずっと巨大だろう。余裕の少なそうな外見からミサイルなどほかの武装は貧弱だと思われ、高速機動・一撃離脱に特化したまさに本伝における雷撃艇のような艦だと考えられる。

このような先鋭化された艦は、常に必要なレギュラー艦種とは別に、時代の運用ニーズに合わせてその時期だけ発生する。本伝の帝国軍高速戦艦とおなじく、ときたま咲く大輪の花火のような存在だといえるだろう。

![]()

第2次ティアマト会戦期の駆逐艦である。

戦闘機能の実装レベルは最低限で、全体的に簡素な造りである。同時代の帝国軍駆逐艦とおなじく体積の大半が発動推進機関に占拠されており、機動力の高さは想像に難くない。

本伝と同様、大会戦で積極的に前に出て砲撃戦に参加するシーンは少なかったが、旗艦ハードラックを直接護衛する小部隊の主構成戦力が駆逐艦であったように、艦隊の後方で敵の奇襲ににらみを利かせていたようだ。駆逐艦のメインステージは会戦ではない。

艦首の主砲は4門。ほかにエンジン部上下の前面に2門ずつ、副砲と思われる砲口が開いている。

ハイネセン級の発展型、グエン・キム・ホア級のネームシップ。本級の開発と同時期、惑星ハイネセンの軌道上空では工廠が稼動を開始し、同盟軍宇宙艦隊は急速に拡充してゆく。

ハイネセン級の発展型、グエン・キム・ホア級のネームシップ。本級の開発と同時期、惑星ハイネセンの軌道上空では工廠が稼動を開始し、同盟軍宇宙艦隊は急速に拡充してゆく。

グエン・キム・ホアはアーレ・ハイネセンの親友。事故死したハイネセンの後継者として長征1万光年を指揮した。老いて失明するに至って可住惑星を有するバラート星系に到達し、生きて自由惑星同盟の誕生に立ち会った。

第2次ティアマト会戦時、ファン・チューリン中将の艦。第8艦隊旗艦。730年マフィアが活躍した時期の巨大戦艦。

細身の前半部、巨大なエンジンという分かりやすい二分構造は、この時期のほとんどの同盟軍艦艇に共通する特徴である。この極端な分岐が薄い艦艇は、前半分の機能を動力推進部に分散させていると思われる。

艦名はミクロネシアの冥界神で死者に裁きを与える閻魔大王さま。チューリンの人柄にふさわしい名称。

西暦2527年時、地球統一政府所属の宇宙空母。艦長アーノルド・F・バーチ大佐は貴族のような艦内生活を送っていた。

西暦2527年時、地球統一政府所属の宇宙空母。艦長アーノルド・F・バーチ大佐は貴族のような艦内生活を送っていた。

艦名はアメリカ合衆国南部一帯。ジャズ発祥の地。

第2次ティアマト会戦時、730年マフィアの一匹、ヴィットリオ・ディ・ベルティーニ中将が乗艦した巨大戦艦で第9艦隊の旗艦。第2次ティアマト会戦の最終局面で味方の誘爆に巻き込まれて撃沈した。

前半分は同時代の標準型戦艦を、後半部は高速巡航艦を再設計し大型化したような、合体戦艦といった外見を持つ。

艦名は南米アステカ神話の破壊神。

旧同盟領(新領土・ノイエラント)の民間船。

旧同盟領(新領土・ノイエラント)の民間船。

宇宙暦801年、自由を求める亡命者900名を乗せ回廊近くまで来たところで故障し、イゼルローン共和政府に救援を呼んだ。同時に帝国軍も呼び寄せたため、戦いに終止符を打つシヴァ星域会戦の原因となった運命の導き手。

船名はそのまま新世紀を意味し、新しい世紀を迎えていた宇宙暦および同盟へのこだわりを示している。

第2次ティアマト会戦時、宇宙艦隊司令長官ブルース・アッシュビー大将の艦。

当時の同盟軍総旗艦にして、同時に730年マフィアの代表ともいえる象徴的な艦だった。第2次ティアマト会戦の最後で艦橋に流れ弾を受け、永遠に主を失った。

総旗艦だけあって艦橋の上下に発光信号用の巨大な専用装備を持つ。通信波は妨害できても可視光は難しいので、帆船時代の通信方法は星の海でも現役なのである。

ハードラックは悪運を意味する。艦名自体が当時の真実に迫る巨大な伏線となっていた。

同盟軍最初の宇宙戦艦。ネームシップであるハイネセンを1番艦として、計8隻が建造された。おおきさはヤンとラインハルトが戦った時代の同盟軍巡航艦ほどしかなかった。

同盟軍最初の宇宙戦艦。ネームシップであるハイネセンを1番艦として、計8隻が建造された。おおきさはヤンとラインハルトが戦った時代の同盟軍巡航艦ほどしかなかった。

ハイネセン級はその後の同盟軍艦艇が受け継ぐ基本構造のうち、すくなくとも艦首兵装モジュールおよび艦尾亜空間スタビライザー(推進安定装置のテールフィン)を持っていた。

テールフィンがあると有人惑星への降下が不可能となるので、同盟軍の軍艦開発がその端緒より専制主義からの防衛だけを想定していたことが分かる。

艦名は同盟軍はじめての守護者にふさわしく、長征1万光年最初の指導者アーレ・ハイネセンより。途上で事故死し同盟の曙に関与することはなかったが、彼がいてこそ帝国領からの脱出行が可能だったので、建国の父と位置付けられている。

商船の武装は帝国同盟双方で認められており、それだけ宇宙海賊など治安上の不安があったということだろう。

商船の武装は帝国同盟双方で認められており、それだけ宇宙海賊など治安上の不安があったということだろう。

回廊の死闘の果てにヤンとカイザーの歴史的な和解が成されようとしていたそのとき、地球教によるヤン・ウェンリー暗殺計画が発動した。ド・ヴィリエ大司教に誘導・洗脳されたフォーク退役准将は後の歴史上もっとも有名となったしかし名前すら知られぬ武装商船を駆り、ヤンが乗るレダIIに攻撃を仕掛けようとしたが、地球教徒扮する偽の帝国軍駆逐艦2隻に攻撃され、同船を棺桶に散った。あとは物語の知る通り。

第2次ティアマト会戦時、フレデリック・ジャスパー提督、通称マーチ・ジャスパーの艦。第4艦隊旗艦で勝ち・勝ち・負けというマーチのただ中にいつもいた。

艦の前半分はハードラックと似ており、設計思想的に共通する要素があるのかも知れない。中央部のごちゃごちゃとした有機的なデザインは同時代のほかの艦艇にはまったく見られない、むしろ帝国的ともいえる構造で、この時代にも本伝のアイアース級と同様に多岐に渡っての試行錯誤があったことがわかる。

艦名はケルト神話の女神だが、一部では男の名でもある。

宇宙軽空母ホワンフー級のネームシップ。ホワンフー級は戦闘艇80機前後を搭載できる。同盟が劇中で運用する現役空母にラザルス級しか見られないことから、すでに運用期間を終了していると思われる。

宇宙軽空母ホワンフー級のネームシップ。ホワンフー級は戦闘艇80機前後を搭載できる。同盟が劇中で運用する現役空母にラザルス級しか見られないことから、すでに運用期間を終了していると思われる。

艦名は中国第二の長大な河川、黄河の中国語発音。河口部はあまりに広く対岸が見えない。先史時代、中・下流域で黄河文明が栄えた。

宇宙暦640年時の駆逐艦。

宇宙暦640年時の駆逐艦。

後にイゼルローン回廊と呼ばれる宙域の出口付近を哨戒中、帝国軍の大艦隊を発見した。一週間後、同盟の命運を決するダゴン星域会戦がはじまる。

艦名は作中の史実で超光速航行を実現させた研究者。

第2次ティアマト会戦時、ウォリス・ウォーリック中将の乗艦。730年マフィアが活躍した時代の旗艦で巨大戦艦。

全体の形状はこの時代の巡航艦に似ているが、細部の構造はまるで異なる。エンジン部には後世のヒューベリオンをはじめとする小型旗艦群やアイアース級が標準採用した星間物質取り込み口と思われるインテーク構造がある。

艦名はミクロネシアの神で、農業を人に伝えるため降臨した。バロン・ウォーリックは軍を退役後政界に転向したのだが、それと艦名が関係するのかは微妙なところ。

同盟軍最初の宇宙空母ワシントン級のネームシップ。現在の標準型戦艦ていど(10機前後)の搭載能力しかなかったとされる。

同盟軍最初の宇宙空母ワシントン級のネームシップ。現在の標準型戦艦ていど(10機前後)の搭載能力しかなかったとされる。

艦名はジョージ・ワシントンより。植民地軍の将軍としてアメリカ独立戦争を指揮し、戦後は初代大統領に就任した。アメリカ建国の父の一人。