フィギュア撮影可能な、寄れる白レンズだぜ。

キヤノンは1970年代くらいからフルサイズ対応望遠ズームで中~上級モデルの鏡胴が白い。当初は炎天下の直射光対策だったが、素材技術の著しく発達したいまでも白く塗ってる。大半のメーカーがステルス性重視で黒くしており、もはや所有感すなわちステータスの一種だろう。

キヤノンは1970年代くらいからフルサイズ対応望遠ズームで中~上級モデルの鏡胴が白い。当初は炎天下の直射光対策だったが、素材技術の著しく発達したいまでも白く塗ってる。大半のメーカーがステルス性重視で黒くしており、もはや所有感すなわちステータスの一種だろう。

いわば目立ちたがり向けな白レンズ群の中でも、これは歴代最軽量クラスの一本。695gだ。普通ならF4通しで800g前後、F2.8通しなら1キロ前後から以上。RFマウントの望遠は高画質と軽量化を両立させた。

いわば目立ちたがり向けな白レンズ群の中でも、これは歴代最軽量クラスの一本。695gだ。普通ならF4通しで800g前後、F2.8通しなら1キロ前後から以上。RFマウントの望遠は高画質と軽量化を両立させた。

肩や腕に慢性的な故障を抱えており、もはや完治はない。ゆえに軽いレンズをより一層好む傾向が強くなっている。 あと白レンズ所有者になってもみたかったぜ。やはりこの白って効果あるよね物欲を刺激するほうで。

肩や腕に慢性的な故障を抱えており、もはや完治はない。ゆえに軽いレンズをより一層好む傾向が強くなっている。 あと白レンズ所有者になってもみたかったぜ。やはりこの白って効果あるよね物欲を刺激するほうで。

軽量化の代償で、ニョキニョキ伸び縮みする仕様だ。こちらのほうが軽くできるぜ。最近はシーリング技術の発達などにより、20~30万のレンズでも伸び縮みするタイプが増えている。

軽量化の代償で、ニョキニョキ伸び縮みする仕様だ。こちらのほうが軽くできるぜ。最近はシーリング技術の発達などにより、20~30万のレンズでも伸び縮みするタイプが増えている。

特殊コーティングは表面に防汚防滴フッ素コート、内部に直射光反射防止用のASCが施されている。AFはきわめて高速で正確。このレンズの導入により、EOS

R6のAF性能をようやく発揮できるようになった。

特殊コーティングは表面に防汚防滴フッ素コート、内部に直射光反射防止用のASCが施されている。AFはきわめて高速で正確。このレンズの導入により、EOS

R6のAF性能をようやく発揮できるようになった。

最短撮影距離は従来より40cmも短縮して、60cmほど。下が70mmで写したサイズ感。最近の中望遠ズームとしては普通のスペックに思えるが――

最短撮影距離は従来より40cmも短縮して、60cmほど。下が70mmで写したサイズ感。最近の中望遠ズームとしては普通のスペックに思えるが――

200mm端でも60cmと不変なのが、RF70-200mm F4 L IS USM の強み。ゆえにかなり大きく写せるぜ。三脚を動かさずに構図を大きくコントロール。最大倍率は0.28で、ほぼクオーターマクロ(0.25倍以上)。

200mm端でも60cmと不変なのが、RF70-200mm F4 L IS USM の強み。ゆえにかなり大きく写せるぜ。三脚を動かさずに構図を大きくコントロール。最大倍率は0.28で、ほぼクオーターマクロ(0.25倍以上)。

上は極端な例だったが、一般的なフィギュア撮影だと使用ズームの変動はおおむね100mm以遠となる。

上は極端な例だったが、一般的なフィギュア撮影だと使用ズームの変動はおおむね100mm以遠となる。

200mm端で大きく写せる。三脚は動かしておらず、ただズームしただけ。

200mm端で大きく写せる。三脚は動かしておらず、ただズームしただけ。

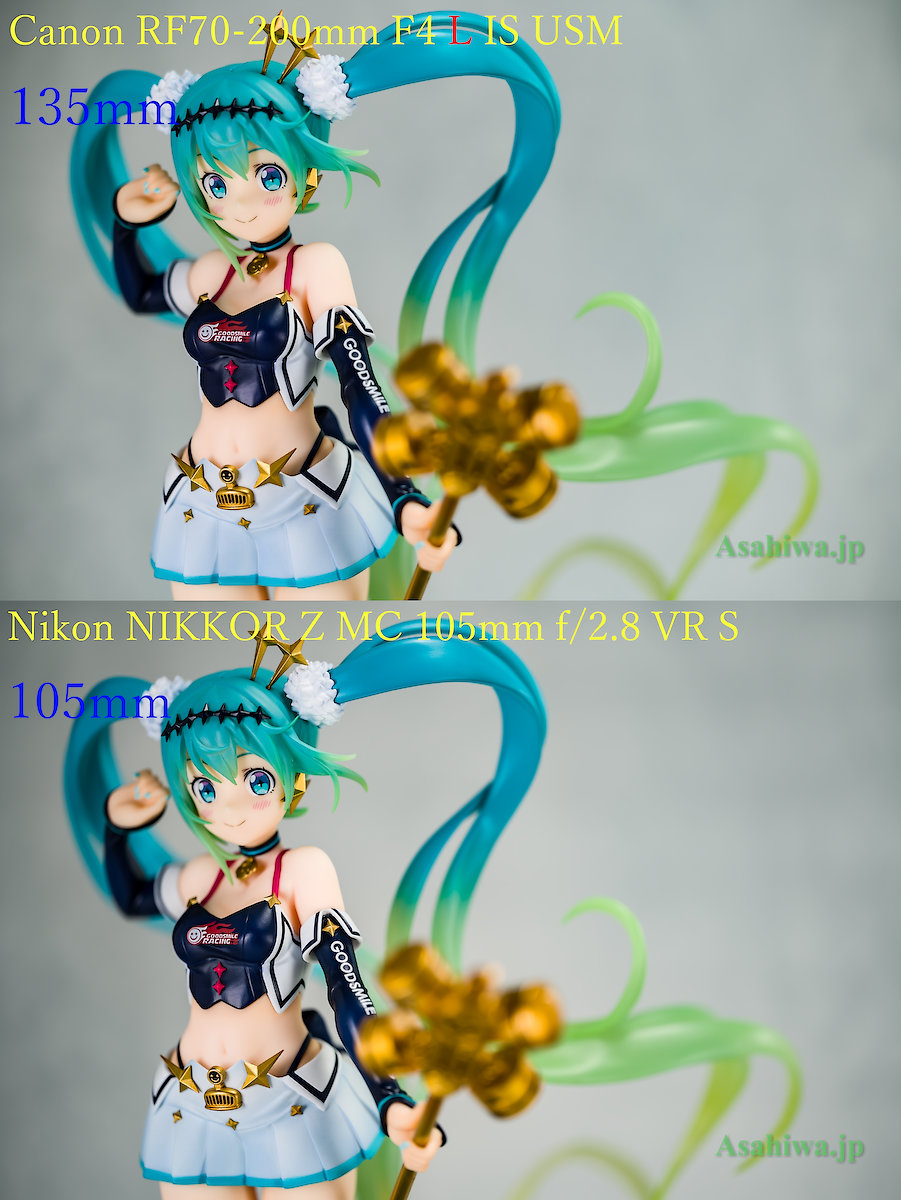

RF70-200mmF4L を購入しレビュー記事用の撮影ネタを溜めてる間に、ニコンの新マイクロ105mmが届いたので、おなじ構図と絞り値で写してみた。マクロレンズの105mmと、ズームレンズの135mmで、だいたいおなじ撮影距離になる。

RF70-200mmF4L を購入しレビュー記事用の撮影ネタを溜めてる間に、ニコンの新マイクロ105mmが届いたので、おなじ構図と絞り値で写してみた。マクロレンズの105mmと、ズームレンズの135mmで、だいたいおなじ撮影距離になる。

ズームの200mm端とおなじ構図は、単焦点マクロだと三脚ごと前進してフィギュアに寄る必要があり、腕の筋肉が炎症を起こしてるときだと大きな負担になる。カメラとレンズを合わせたら1.4キロほどだが、三脚と雲台を合わせれば一挙に5キロほどになる。そのために導入した70-200mmだ。

ズームの200mm端とおなじ構図は、単焦点マクロだと三脚ごと前進してフィギュアに寄る必要があり、腕の筋肉が炎症を起こしてるときだと大きな負担になる。カメラとレンズを合わせたら1.4キロほどだが、三脚と雲台を合わせれば一挙に5キロほどになる。そのために導入した70-200mmだ。

ここで思わぬ嬉しい誤算? が発覚。ズームレンズと単焦点マクロの鑑賞サイズでの比較だが――

ここで思わぬ嬉しい誤算? が発覚。ズームレンズと単焦点マクロの鑑賞サイズでの比較だが――

まるで見分けられないぜ。もちろんさらに拡大すれば、さすがに専門家たるマクロレンズが解像感もボケ味でも勝つが――

まるで見分けられないぜ。もちろんさらに拡大すれば、さすがに専門家たるマクロレンズが解像感もボケ味でも勝つが――

ニコンZ24-70mmF4Sよりフィギュア撮影でのボケ味が良いっぽいな。ゆえにこのレンズは購入直後からもっぱらレビュー撮影で活躍している。

ニコンZ24-70mmF4Sよりフィギュア撮影でのボケ味が良いっぽいな。ゆえにこのレンズは購入直後からもっぱらレビュー撮影で活躍している。

最短撮影距離で絞りを開く(F4)と、下のように輪郭がソフトに写る(たぶんスマホでは見分けられない)。ここはマクロレンズと決定的に違う非マクロレンズの特徴で、女性フィギュアを写すのに都合の良いふんわり表現だぜ。

最短撮影距離で絞りを開く(F4)と、下のように輪郭がソフトに写る(たぶんスマホでは見分けられない)。ここはマクロレンズと決定的に違う非マクロレンズの特徴で、女性フィギュアを写すのに都合の良いふんわり表現だぜ。

全身を写す距離や、絞ってピントの合う範囲を深くすると、無難に解像。なんにせよちょっと離せばマクロとの違いを見分けるのは難しいだろう。

全身を写す距離や、絞ってピントの合う範囲を深くすると、無難に解像。なんにせよちょっと離せばマクロとの違いを見分けるのは難しいだろう。

ズームにより三脚を動かす回数が減るのが、ズームレンズを使う利点だが、F2~F2.8ではじまるマクロよりボケ量ではさすがに不利。ここは便利とのトレードオフだぜ。

ズームにより三脚を動かす回数が減るのが、ズームレンズを使う利点だが、F2~F2.8ではじまるマクロよりボケ量ではさすがに不利。ここは便利とのトレードオフだぜ。

またこのズームレンズはピント位置の移動によって撮影体の見かけサイズが勝手に変化する「ブリージング」を抑制しており、フィギュア全身撮影での構図調整がきわめて楽に行える。

またこのズームレンズはピント位置の移動によって撮影体の見かけサイズが勝手に変化する「ブリージング」を抑制しており、フィギュア全身撮影での構図調整がきわめて楽に行える。

マクロレンズは倍率を大きく稼ぐ光学設計仕様上、ブリージングを防ぐことが困難で、上に書いたように等距離でマクロの105mmがズームの135mmとおなじ画角だったり、寄っていくほど実質の焦点がどんどん大きくなっていく(露出倍数とか)。

マクロレンズは倍率を大きく稼ぐ光学設計仕様上、ブリージングを防ぐことが困難で、上に書いたように等距離でマクロの105mmがズームの135mmとおなじ画角だったり、寄っていくほど実質の焦点がどんどん大きくなっていく(露出倍数とか)。

ブリージングを抑制した動画用マクロレンズという特殊レンズもあるが、どれほど安くても35万円くらいはして、さすがに手が出ない。しかもすごく重くなる。ゆえに写真用マクロはピントを動かすと被写体が伸び縮みする仕様から逃れにくい。これも時短などの目的で最新ズームを併用する理由。

ブリージングを抑制した動画用マクロレンズという特殊レンズもあるが、どれほど安くても35万円くらいはして、さすがに手が出ない。しかもすごく重くなる。ゆえに写真用マクロはピントを動かすと被写体が伸び縮みする仕様から逃れにくい。これも時短などの目的で最新ズームを併用する理由。

ブリージングを抑制しない望遠ズームは、じつは寄らずともそこそこ倍率が高くなったりする。RF70-200mmF4L の前機種 EF70-200mmF4LII

は、最短撮影距離1mで同最大倍率0.27倍、寄れる距離が40cmも違いながらさほど変わらない。

ブリージングを抑制しない望遠ズームは、じつは寄らずともそこそこ倍率が高くなったりする。RF70-200mmF4L の前機種 EF70-200mmF4LII

は、最短撮影距離1mで同最大倍率0.27倍、寄れる距離が40cmも違いながらさほど変わらない。

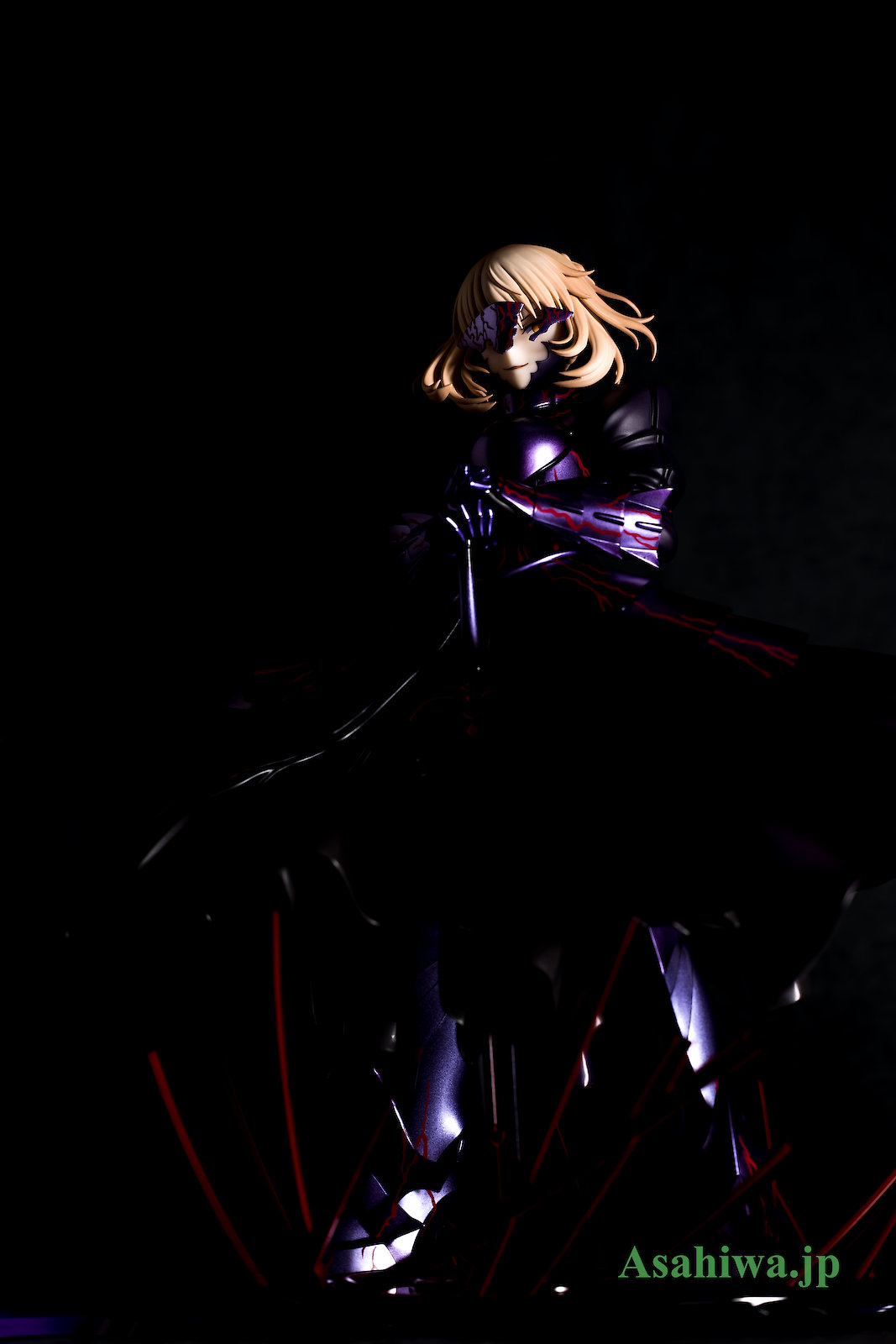

となれば離れたままで大きく写せるほうが有利に見えるが、寄れないレンズでは下の写真のように動きや変化のあるダイナミックな構図を取りづらくなるぜ。表現の幅の確保として、やはり寄れるのは性能だ。ニコンの新マイクロ105mmもおなじ倍率で数センチ寄れるようになっており、そのぶんブリージングを前機種より改善してるぜ。

となれば離れたままで大きく写せるほうが有利に見えるが、寄れないレンズでは下の写真のように動きや変化のあるダイナミックな構図を取りづらくなるぜ。表現の幅の確保として、やはり寄れるのは性能だ。ニコンの新マイクロ105mmもおなじ倍率で数センチ寄れるようになっており、そのぶんブリージングを前機種より改善してるぜ。

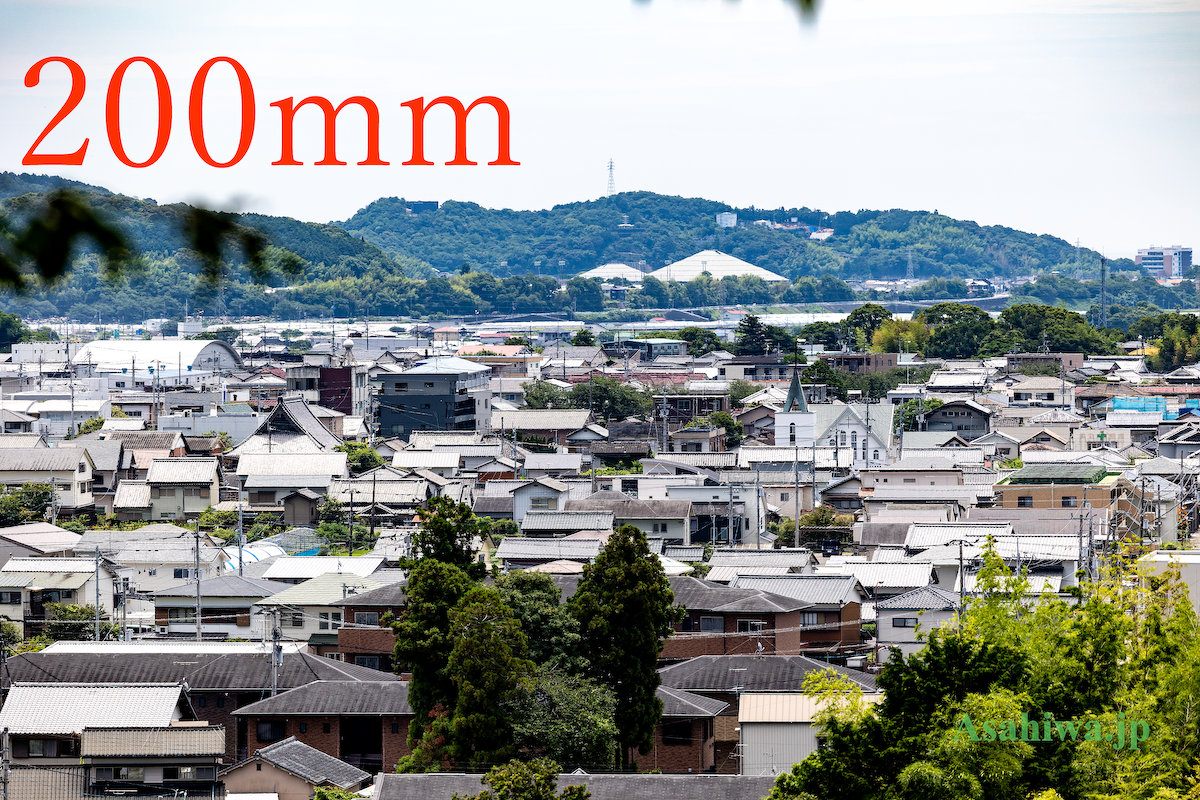

ここまではRF70-200mmによるフィギュアレビュー写真を載せての解説だったが、やはり通常の撮影もあったほうがいいよねと。高台より70mm。

ここまではRF70-200mmによるフィギュアレビュー写真を載せての解説だったが、やはり通常の撮影もあったほうがいいよねと。高台より70mm。

200mm。ズーム倍率の低いレンズなので、画角変化は劇的というほどじゃない。ただし低倍率ほど画質を良くできるぶん、作品撮りなどはしやすい。

200mm。ズーム倍率の低いレンズなので、画角変化は劇的というほどじゃない。ただし低倍率ほど画質を良くできるぶん、作品撮りなどはしやすい。

また高画質すなわち解像度の高いレンズは、トリミング(切り取り)にも強いので、記録用途ていどであるなら、実質はもっと高い倍率のズームとして振る舞える。

また高画質すなわち解像度の高いレンズは、トリミング(切り取り)にも強いので、記録用途ていどであるなら、実質はもっと高い倍率のズームとして振る舞える。

実感だと昼間で光量十分なら、2000mm相当くらいは大丈夫だろう。 下の写真がそう。光学性能のアラが少ないレンズほど、アップに強いぜ。

実感だと昼間で光量十分なら、2000mm相当くらいは大丈夫だろう。 下の写真がそう。光学性能のアラが少ないレンズほど、アップに強いぜ。

光量が減るとノイズ処理にディテールを吸われ、切り取るほど下のようにデジタル処理感が目立つ。ISO3200くらいで、おおむね1600mm相当ほどに切り取り。

光量が減るとノイズ処理にディテールを吸われ、切り取るほど下のようにデジタル処理感が目立つ。ISO3200くらいで、おおむね1600mm相当ほどに切り取り。

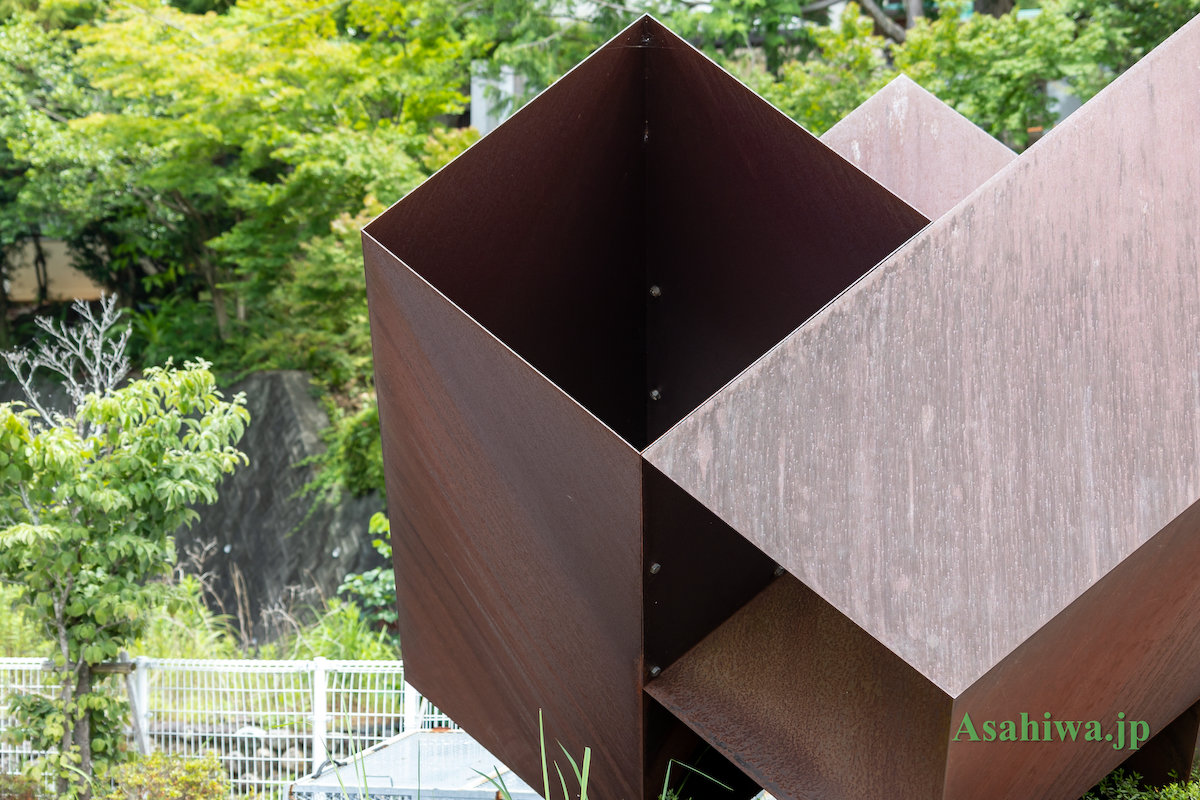

F4だが、望遠レンズというだけで人物より大きな物でも背景をボケさせられる。

F4だが、望遠レンズというだけで人物より大きな物でも背景をボケさせられる。

プロによって、背景ボケはやや硬調という評価がされている。前ボケのほうが得意らしい。

プロによって、背景ボケはやや硬調という評価がされている。前ボケのほうが得意らしい。

AFは静かで高速、手ブレ補正もカメラ本体側に防振があるなら7.5段。片手でもサクサク撮れるぜ。

AFは静かで高速、手ブレ補正もカメラ本体側に防振があるなら7.5段。片手でもサクサク撮れるぜ。

AFが高速だと、カメラ側の性能も伴えば、動くものを捕捉して追いやすい。むろんフィギュア撮影だけしかしないなら、そういう性能はレンズ&カメラ双方ともに不要だぜ。

AFが高速だと、カメラ側の性能も伴えば、動くものを捕捉して追いやすい。むろんフィギュア撮影だけしかしないなら、そういう性能はレンズ&カメラ双方ともに不要だぜ。

あるていど絞れば普通に全体解像。

あるていど絞れば普通に全体解像。

背景を整理し絞ると解像するってのは、暗いズームや安いモデルでも変わらないか。

背景を整理し絞ると解像するってのは、暗いズームや安いモデルでも変わらないか。

たださすがにAF速度だけは差が出る。光量が多い昼間なら、ほぼ瞬間かな。 素早く泳ぎ回るメダカくらいは楽勝。

たださすがにAF速度だけは差が出る。光量が多い昼間なら、ほぼ瞬間かな。 素早く泳ぎ回るメダカくらいは楽勝。

ボケを見る。

ボケを見る。

ちょっと前まで使用していたニコン70-300mmクラスと比べたら、煩くなくて良いね。値段も数倍違うしね。

ちょっと前まで使用していたニコン70-300mmクラスと比べたら、煩くなくて良いね。値段も数倍違うしね。

中望遠ズームは、望遠といっても手近なものをサクッと写すのに向いている。

中望遠ズームは、望遠といっても手近なものをサクッと写すのに向いている。

いまどきレンズの歪みはデジタルで自動補正されちゃうんで、わからん。四角いものはちゃんと四角く写る。ここは安いレンズでも高いレンズでも共通する性能。

いまどきレンズの歪みはデジタルで自動補正されちゃうんで、わからん。四角いものはちゃんと四角く写る。ここは安いレンズでも高いレンズでも共通する性能。

自然系なら水平線などを除き、そういう要素はあまり考慮しなくていい。

自然系なら水平線などを除き、そういう要素はあまり考慮しなくていい。

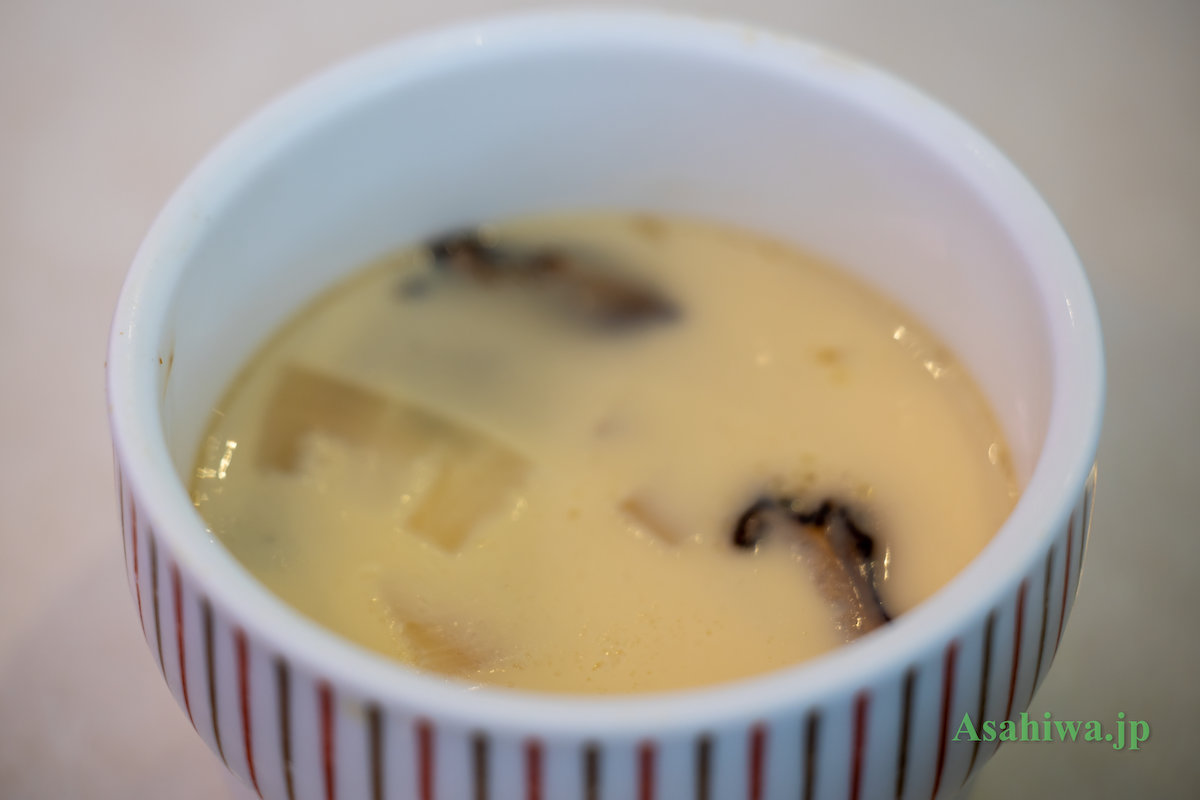

いちおう飯撮りも可能。

いちおう飯撮りも可能。

ただし最短撮影距離60cmの壁は、こういう撮影で間抜けな撮影風景を周囲に晒す。

ただし最短撮影距離60cmの壁は、こういう撮影で間抜けな撮影風景を周囲に晒す。

そのためか、最近はワイド端で大きく寄れて、望遠側で寄れなくなるズームが増えている。等距離型だと、ワイドが寄れないぶん、望遠端がより寄れるぜ。

そのためか、最近はワイド端で大きく寄れて、望遠側で寄れなくなるズームが増えている。等距離型だと、ワイドが寄れないぶん、望遠端がより寄れるぜ。

変動する手のレンズはメシ撮りやテーブル上のものを写すのには向いているだろうけど、ズームによって寄れる距離が違う仕様は、フィギュアレビュー撮影のようなガチ系には向かない。少なくとも私には無理。ニコンZ24-70mmF4Sも等距離型で、フィギュアの歪みが最小化されるテレ端で、ほかのメーカーより9cmから15cmも寄れる。

変動する手のレンズはメシ撮りやテーブル上のものを写すのには向いているだろうけど、ズームによって寄れる距離が違う仕様は、フィギュアレビュー撮影のようなガチ系には向かない。少なくとも私には無理。ニコンZ24-70mmF4Sも等距離型で、フィギュアの歪みが最小化されるテレ端で、ほかのメーカーより9cmから15cmも寄れる。

花とかの撮影なら、メシ撮りの間抜けさは関係ないな。

花とかの撮影なら、メシ撮りの間抜けさは関係ないな。

ほぼ最短で最大倍率でひまわり。おおむねマクロに近いけど、解像はちょっと弱め。それも表現として割り切ればいいな。絞ればソフトさも低減して解像しちゃうぞ。

ほぼ最短で最大倍率でひまわり。おおむねマクロに近いけど、解像はちょっと弱め。それも表現として割り切ればいいな。絞ればソフトさも低減して解像しちゃうぞ。

ニコンとキヤノンにまたいでだが、小三元(F4通し)が広角・標準・望遠と揃った。ウェブ閲覧サイズだとマクロレンズとの違いが分かりづらいていどに良好な描写性能で、標準と望遠をフィギュア撮影に使ってるぜ。

ニコンとキヤノンにまたいでだが、小三元(F4通し)が広角・標準・望遠と揃った。ウェブ閲覧サイズだとマクロレンズとの違いが分かりづらいていどに良好な描写性能で、標準と望遠をフィギュア撮影に使ってるぜ。

カメラ・レンズ レビューリスト

カメラ・レンズ レビューリスト