お茶はいかが?

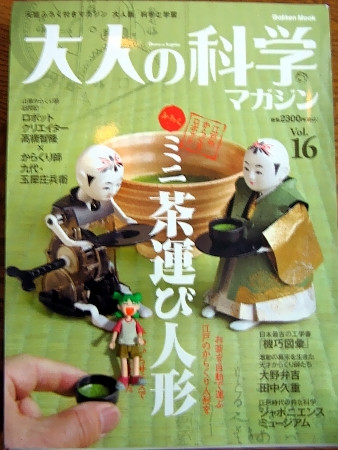

江戸時代末期に町人の間で流行したカラクリ文化の中で、もっとも有名な代表格が茶運び人形だった。

江戸時代末期に町人の間で流行したカラクリ文化の中で、もっとも有名な代表格が茶運び人形だった。

素材はプラスチックだけで4種類も使用しており、いろいろ考えられている。

素材はプラスチックだけで4種類も使用しており、いろいろ考えられている。

組んでみた。

組んでみた。

今回の茶運び人形のモデルとなったのは「機巧図彙」(1790年代)のもの。高知県出身の細川半蔵が土佐より江戸に出てまとめた手本集で、日本最古の本格的な機械工学書だった。基本的な事柄から詳細に解説していたため、明治維新に至るまで半世紀以上、技術者の定番入門書となったらしい。

今回の茶運び人形のモデルとなったのは「機巧図彙」(1790年代)のもの。高知県出身の細川半蔵が土佐より江戸に出てまとめた手本集で、日本最古の本格的な機械工学書だった。基本的な事柄から詳細に解説していたため、明治維新に至るまで半世紀以上、技術者の定番入門書となったらしい。

すごい寸胴。

すごい寸胴。

このハゲアタマめ!

このハゲアタマめ!

アップ。不気味。

アップ。不気味。

ネジ巻きを回して……

ネジ巻きを回して……

外に出た。

外に出た。

ゴゴゴ……

ゴゴゴ……

グゴゴゴ……

グゴゴゴ……

ぬふぅ!

ぬふぅ!

首をちょっとだけ傾けておじぎ。

首をちょっとだけ傾けておじぎ。

茶碗を取るとピタっと止まる。戻すと再開。

茶碗を取るとピタっと止まる。戻すと再開。

美味しいぜ。

美味しいぜ。

茶碗を戻すと回転して帰って行く。

茶碗を戻すと回転して帰って行く。

こうしてよつばは星となった。

こうしてよつばは星となった。

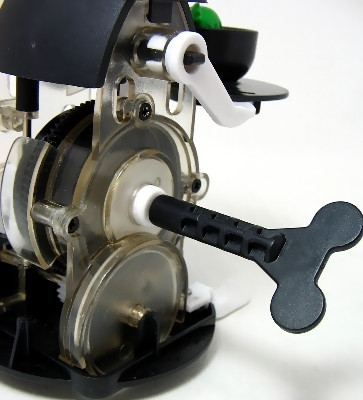

服の下

服の下

かなり間抜けな図である。当時の機構をかなり忠実に再現している。

かなり間抜けな図である。当時の機構をかなり忠実に再現している。

動力源はゼンマイ。当時はクジラ髭を使用していた。

動力源はゼンマイ。当時はクジラ髭を使用していた。

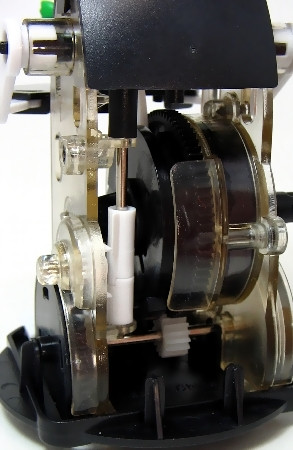

調速に用いるテンプ。時計の技術が流用されており、玩具・見せ物といっても当時の先端を投入している。時計の技術が自動人形に広まったのは機械時計発祥の地であった欧州でも同様だったが、ヨーロッパから遠く離れた鎖国の日本でもこういった応用の文化が発達していったのは面白い現象だろう。

調速に用いるテンプ。時計の技術が流用されており、玩具・見せ物といっても当時の先端を投入している。時計の技術が自動人形に広まったのは機械時計発祥の地であった欧州でも同様だったが、ヨーロッパから遠く離れた鎖国の日本でもこういった応用の文化が発達していったのは面白い現象だろう。

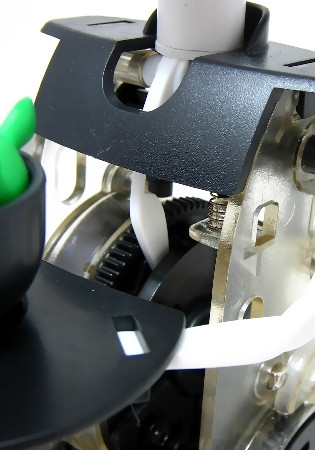

おじぎ動作の元となる突起。

おじぎ動作の元となる突起。

おじぎをした直後、前輪が斜めを向いて回転する仕組み。大型のより凝った茶運び人形では両足先が前後に動くギミックも実装している。

おじぎをした直後、前輪が斜めを向いて回転する仕組み。大型のより凝った茶運び人形では両足先が前後に動くギミックも実装している。

底。旋回中で止めている。後輪の透明なほうはただの滑車で、旋回動作をスムーズに行える。

底。旋回中で止めている。後輪の透明なほうはただの滑車で、旋回動作をスムーズに行える。

盆に重みを与えると動く。

盆に重みを与えると動く。

除くとスプリングの力で腕が上にあがり、テンプを止めて動かなくなる。オルゴールとおなじ仕組み。

除くとスプリングの力で腕が上にあがり、テンプを止めて動かなくなる。オルゴールとおなじ仕組み。

これらの知識を踏まえ、最初のgifアニメをもう一度。

これらの知識を踏まえ、最初のgifアニメをもう一度。

玩具 ホビーレビューリスト

玩具 ホビーレビューリスト