星伝

小説大量の戦艦を操る能力を持つ少女ミサは、破壊者の手から星を守る。

第一章 「宇宙人になった日」

第一章 「宇宙人になった日」

1

雑多な思考が渦巻いていた。

『……時空跳躍完了』

『――異常なし』

『操艦接続解除お願いします』

『操艦接続解除』

『ただいまより本艦は跳躍子蓄積モードに移行します』

『ムロト、残留班を合流させろ』

『交代組をはやく叩き起こせ』

『ただいまより任務遂行に移るぞ――』

『サリィ、なにしてる』

『すいません!』

『少佐、行けますか?』

『私はいつでもOKだ』

『残留班全員集合しました』

『任務組も全員揃っています』

『少佐、迎えが来ました』

『よし、行くぞ』

『いってらっしゃいませ』

『楽しみだ。どんなに育っただろう。ミサ……』

* *

ああ、気持ちがいい。

空は一面の夜。

ほっとするね。

きれい……天の川……なんて大きいんだろ。私なんて、こんな地の底でさぼってるだけだし。

いいなあ。輝く君たちよ、ほら私をごらん。小さな星の地べたをうろうろしているよ。さまよえる子羊~なの。

あっ、瞬いた。

いいなあ――ねえ、連れ去って。私を、こんな退屈な毎日から。

実はね、私あした誕生日なの。一五になるし、大人になるんだけど……うれしくないんだ……

だって……私ね、将来が完全に決まっているの。制限されているの。抑圧よ。

たとえばね。

知ってる? 妊娠したときに遺伝子検査とかあって、だめな子はむりやり殺すんだよ。原種保護だって。怖いよ、私。

だいいち、就職するにしてもおもしろそうなところないし。一番いいところって、なんと宇宙人の館だよ。私をこんな星に閉じこめてるあの連中の! 母さんが昔そこで働いていたんだけどね、いじめられて追い出されたの。きっと父さんとも別れさせられたんだよ、ひどいと思わない? 遺伝子いじくって長生きしてるだけで、同じ人間なのに何様かしら。

ならばせめて自分を表現しようと物語や歌を作るでしょ。でも、保護すべき人類文化の伝統権威を保護する~てけちつけるの。

ごめんね星たち、こんなことばかり言って。でも、我慢できないの。この星は安全だけど、狭くて窮屈で退屈で――

……ミサ。

――えっ?

……ミサ。

なに、もしかして星が答えてくれた?

ミサ。

でもそんなことって……

ミサ!

あああ、こんなことって!

* *

「ミサ!」

「やはりあるわけないよね!」

少女はいきなり目覚めた。

勢いで立ち上がり――ごつんと音。

「ぐわっ」

「はひ?」

白の半袖ブラウスにスカート姿の少女はよろけた。

ぶつけられた相手――スーツを着た中年の男性――もよろけた。

二人とも、額が赤くなってる。

周りから、いっせいに笑い声。

少女の頭から銀色のヘアバンドが落ちた。それは木目の床に落ち、からんと音をたてて転がった。

「あっ」

少女はあわてて腰をかがめ、バンドを拾った。いきおいで緑系チェックのスカートと黒い長髪がひるがえる。目的を果たした少女は、ほっと息をついたが――

と、少女は何か怖い視線を感じたのか、半座りのままかわいい目玉だけ器用に動かす。

少女の視線の先には――仁王立ちで、額を痛そうにさする背広姿の中年男が立っている。整えていた七三分けも台無しだ。

「また夢見バンドを使っていたな、ミサ。指導教官の授業で堂々と使うとは、まったく君も偉くなったものだな」

「へへへ……すいやせん刑事」

「誰が刑事だ、下手な演技は止めろ。没収だ、カガミガワ・ミサ君」

「はあい、刑事さん」

少女――ミサは、仕方なさそうにヘアバンドを差し出した。

先生は、バンドをすばやくもぎ取ると、腰ベルトの脇側におもむろにそえた。そして数秒じっと押さえつけると、ふいに手を離した――するとバンドは、なんとベルトの横でふわふわと浮き始めた。

「まったくどこまで上達するんだか。ついに顔を下げずに寝るとはな……いきなり『夜に~』って叫ばなければ気づかなかったぞ」

「いやあ、恥ずかしいな、ギエム先生。誉めてくれなくても」

「だれがいつ誉めた? あきれているんだよ。その若い情熱を、頼むから勉強に回してくれないかい。限界はない、信じるんだって言うだろ。元々成績いいんだから、君ならすぐにトップクラスになれるだろうに」

「勉強は苦手なんで……」

「謙遜するな。だいいちサボタージュするなら、最初から教室に入るな。ばれない眠り方の模索より、ずっと楽だろ?」

「それだと皆勤賞なくなっちゃう……」

クラスメイトたちからいいぞとヤジが飛ぶ。さすがにギエム先生は、顔面を押さえて諦めたように首を振った。

「みょうなところで律儀だな君は。まあいい、退席にしようと思っていたが、どうやらミサ君は授業に参加したいようだ……終わるまでそこで立ってなさい」

それにミサは、

「わかりました!」

と、勢いよく敬礼して答えた。

* *

ミサは自分の机の前で立たされっ子のまま、なんとなく授業を聞いていた。

退屈な時間にちょっとした刺激があったせいか、二四名のクラスメイトたちは一様に神妙な顔をして、真面目なふりをして授業を受けている。一様なのは表情だけではない。髪もだ。すこし茶色がかった人もいるが、一人残らずみんな黒い髪。ただ、肌は白めの人も濃いめの人もいる。

そう――この木目調で統一された落ち着いた教室は、いろんな民族が混じったような、るつぼの状態だった。制服がないらしく全員が私服を着ていたので、ごちゃまぜ感はいっそう強調されていた。とはいえ、そこには髪が黄色だったり目が青だったり、肌が極端に濃い者は一人もいなかった。ギエム先生も含め、全員が黄色人種――モンゴロイドだった。

授業は歴史らしく、各生徒の机の上には、古くさい政治家の演説模様が立体映像として投影されている。

生徒たちは、おのおの自由に映像を指でいじる。するとそこにいきなり別の立体映像が現れたり、また空中にウインドウが開いて文字が流れたりした。

ひときわ巨大な立体映像が、教壇の上に浮いている。説明するギエム・バン・ディン先生は、巨大映像を指示棒で示しながら行ったり来たり。その後を、さきほどミサから没収した夢見バンドがふわふわとついていく。先生はときおり額をさする。色白めの肌なので、腫れがよく目立った。

ときどきギエム先生は生徒たちに背を向ける。そのたびにミサは舌を出したり、手を振ったりして、先生をからかった。この小さな反撃に、クラスメイトたちは面白がって無言のままにぎわうが、違和感を感じたギエム先生が振り向いても、そこにはいつもの静かな、惰性の秩序が維持されているのだった。

ギエム先生は首を捻りながら授業を続ける。小さな扇動者は、ささやかな勝利に満足して今度こそ本当に大人しくなった。

と、ふと、映像が変わった。

教室が少しだけ暗くなった。

ミサのすこし淡い瞳が、いきなり大きく見開かれた。口元が、微笑みをたたえた。

「星空……」

彼女の机の映像は、宇宙だった。

「こうして第四期移民団は母なる惑星テラを飛び立った」

ギエム先生の授業は続く。

矢印が浮かぶ。それはうすい円盤である銀河系の星々の間を突き進む。やがて矢印は幾筋にも分かれた。映像は、そのうちの一本をずっと追い続けている。

「時空跳躍を繰り返しながら南十字座の方角へ跳びつづけた我らの母船は、船内時間の宇宙暦一七〇年、銀河系外縁部にて、ついにこの星――」

ギエム先生は左足を強く踏み鳴らす。おどろいた数名の生徒が小さく跳ねた。

「――踏みしめるべき大地に着いたのだ」

映像が変わった。黄色い燃える恒星と、そのまわりを回るいくつかの惑星。内側から二つ目の惑星は、まるで地球のように青い。

「先祖は運がよかった。恒星系の第二惑星は自生藻の活動によって大気に酸素が充満しており、手を加える必要がなかった。原住生物は陸上進出しておらず、人類が対処すべき病原菌もほとんどいなかった。重力も一・一Gと、母なるテラにきわめて近かった」

映像に白い髭を生やした、ダンディな壮年の男の胸像が割り込んできた。

「よって当時の艦長ヴァルダナ・チャンドラ・アーザードは、恒星とすべての惑星に、自身の民族の古い神の名を与えた。以後、恒星シヴァを母胎とした単星系共和国が成立した。緑の第二惑星ラクシュミー、今日のモンゴロイド〇五に首都を置いて開拓暦を創設し、一〇万先祖は建国の熱意に燃えた」

鐘の音がした。授業終了のチャイムだ。生徒たちの顔から、見るからに緊張が取れる。

ギエム先生は指示棒を降ろした。何か操作すると、ふいに教壇上の宇宙が消えた。それに呼応して、生徒たちも机の映像を消す。

「今日の授業はこれで終わる。次回の授業は『開拓暦時代編その一』だ、予習しとけよ。ミサ、もういいぞ。ええと……」

なぜか、すこし間が開いた。

「カガミガワ・ミサ、昼休み中に職員棟の……私の部屋に来い。大切な話がある」

最後ほど早口で言うと、ギエム先生は教室から出ていった。

先生が消えると、教室の中は目に見えて騒がしくなった。

そんな中で、ミサは授業がまだ続いているかのように、立ったまま動かなかった。

ミサの机の映像だけは、消えていなかった。

ミサは、映像にゆっくりと手を伸ばした。ウインドウが現れる。ミサはウインドウを操作した。すると宇宙が消え、そこに一枚の映像が浮かび上がった。平面の静止した「写真」だ。ミサはそれを拡大させた。

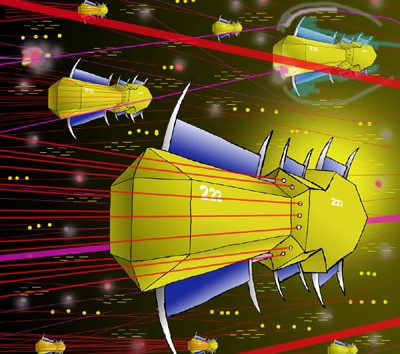

空だった。うすい茜色の雲が、写真の半分ほどを覆っている。時間は夕方だ。昼の熱が空に巻き上げた微粒子で、雲の赤味が強調されてよどんでいるからだ。そんな雲間の彼方に、いくつもの影が浮かんでいる。

その影どもは揺れている。巨大な、黄色がかった「棒」だった。

「しかし――」

ミサは、右手で影を弾く真似をした。

「――しかし開拓暦三八〇年、宇宙人さんのせいで、自由の時代は終わりをつげましたとさ。めでたし、めでたし……」

* *

教室を出たミサが右側対面通行の移動廊下に乗ると、後から背の高い少女が追いかけてきた。上がジャンパー、下がジーンズと、活発な服装だ。

「こらミサ、どこ行くんだー!」

「リン……どうしたの?」

「どうしたのじゃない。この昼休みに、明日のバースデイパーティーについて話し合う予定だっただろ? 主役がいないんじゃ、話にならないじゃないか」

「……あっ。ごめ~ん」

ミサは両手を顔の前で合わせ、「許して」のポーズを取った。

「忘れていたのかよ……なんだ? もしかして気になることがあるとか?」

「うん」

「おい、それじゃあ方向が逆だぜ。ギエム先生のことだろ? 最後になんか知らないけど言いよどんでいたところを見ると、ついに取り調べのようだな」

「それはいいの」

「あれ、おいおい困るじゃないか、連続居眠り犯さん」

「いいの! 後で行くから」

「後で? じゃあ取り調べは優先度が低いんだ。まさか逃げる気か、犯人よ」

「やだ、いじめないでよリン。反省してるわ」

するとリンはミサの前方に回り込んだ。たじろぐミサをじっと見つめる。物言いは完全に男だが、リンはほりの浅い整ったきれいな顔をしている。

「本当に反省しているのか?」

ミサは気まずそうに視線をずらした。だがリンの痛い視線を感じる。

「……たぶん」

「困るよ『たぶん』じゃ。ミサ、ほんとの味方は少ないよ。多くは優等生の反乱を面白がってるだけなんだからな」

「リンもね」

「うむ、その通り」

「さいしょから居直り確信犯だ、ひどーい!」

「まあまあ友人の戯れという奴で。とにかく、あんまり教師を舐めてると、いくら優等生といっても痛い目を食らうぞ、とわたくしアン・リンは言いたいのだった。おしまい」

「私、優等生じゃないよ」

「ほう、またそれかい。学年三万人中で常にランキング一〇〇〇番以内をキープするうらやましい奴を、優等生と言わなかったらなんて言うのかねえ?」

「うっ」

「あたしゃあミサの脳味噌を食べたくて食べたくて、それはもう毎日舌なめずりをしているのさ」

本当に舌なめずりをした。

「ああん、いじめないでー。みんなー、リンが虐めるよ~」

ミサは泣く真似。ミサの頭を撫でるリン。

「よしよし、いい子だね。だから教えておくれ、おまえは友との語らいや取り調べを放ってまで、いったいどこに行こうとしているのかな~」

「……元天文部。星が見たくなっちゃって」

「あらま、またあそこかい」

* *

移動廊下網は、九万人の学生を抱えるマンモス校の広大な敷地全体を縦横に巡っている。銀色の円筒形をしたシンプルな棟が、沈むような深い緑の中からいくつも生えている。いずれもかすむような高さだ。その棟と棟の間を、透明なチューブがくねくねと巡っているのだ。そのうちの一本が、学校の僻地とでもいうべき、ある丘のほうに伸びていた。

丘の上にはうす汚れた棟が立っていた。

ミサとリンを運ぶ移動廊下の流れは、その古い棟に吸い込まれていく。

いよいよ目的地。

ミサは棟を見上げた。高い。首が痛くなりそうなほど。天気がいいので、すぐに眩しくなった。ミサは首を戻した。

この棟は、高さ七〇〇メートル。学校の中で一番古く、一番小さい。

でもここから、宇宙が見える。

広い、このいつも暮らしている世界よりもはるかに広く、そして決して手の届かない世界が、一番低いこの場所から見える――

視界が暗くなった。

棟に入ったのだ。

その棟は、他の棟とちがっていた。

まず、階層に分けられてない。内部がぜんぶ、空洞なのだ。採光口がたくさんあり、通気もいい。

そして円筒形の空間の中央に、高さ数百メートルに達するかという巨大な、白い望遠鏡が真上を向いて立っていた。

可視光線等を集める反射式望遠鏡だ。主鏡は口径三五メートル。これはこれで立派だが、宇宙に浮かぶ研究補助鏡は四〇〇メートルもある。実はここの望遠鏡施設は、宇宙に浮かぶ鏡を主に使っている。

二人は、望遠鏡の脇についている高速エレベーターに乗り、望遠鏡のなかほどにある頼りない観測室に入った。

でも誰もいない。そっけなく置かれてある端末機械のうちの一台だけが起動中だった。操作用立体映像が遠方の超銀河団のスクリーンセーバーを映し出していた。

リンが声を張り上げた。

「ムハメッド! 遊びに来てやったぞ!」

すると、男の声がかすかに返ってきた。

「こっちですー」

ミサが声のした扉を開けると、そこは銀色のすりばち空間だった。主鏡だ。ライトアップの光が鏡面で乱反射され、どこか異世界じみた雰囲気を醸し出している。

そんな空間にまったく似合わない存在がいた――ムハメッド・シャイフは作業服を着て、自動回転モップ両手に銀色に光る大鏡の底を掃除していた。

肌がすこし濃くて顔のほりもかなり深いムハメッドは、頼りなさげな眼鏡を付けている。そんな抜けた顔で二人の女学生を見ると、掃除を中断してうれしそうに手を振った。

「やあー、カガミガワさーん、アンさーん!」

そして近寄って来た。ふわふわと肩が上下する――いや、体全体が上下する。ムハメッドは浮いていた。鏡を踏まないように反重力靴を履いているのだ。

二人はあきれた顔をしていた。

アン・リンがまた大声で、

「何やってるんだムハメッド?」

「何って、掃除ですけど」

「そりゃ分かるさ。あたいが聞いてるのは、なんでこんなでかい鏡を人の力で、しかも一人でやっているのかって言うことだ」

「いや~なにせお金がないもんで」

「元天文部だもんね~」

「カガミガワさん、同好会ですよ。天文同好会」

「一人だけでも『会』っていうの? 名前を変更しなさいな」

「それは言いっこなしですよ。でも二人が入ってくれたら文理系部昇格規定の三人に達しますから、予算が出て人力で掃除する必要もなくなるんですけどね」

するとリンは首を振った。

「あたしゃあ古式バレー部の引退試合が近いから手一杯だって。だいいち数ヶ月もすれば三人とも卒業だろうが。あ、よくここに来るミサが同情入部しろよ。帰宅部で余裕あるし、成績も近いからお似合いじゃねえか」

「なんで私に振るの? いやよ、一五にもなって一人称がいまだに僕で、そのうえ気兼ねする必要のない同学年の知人に敬語を使うようなネクラ君と、一緒に過ごすの」

ムハメッドは頭を掻いた。

「あの~、僕の立場がないんですけど」

* *

席に座ったムハメッドが端末を操作すると、超銀河団のスクリーンセーバー投影が消え、かわりに細々とした数値データーのウインドウがいくつか開いた。ムハメッドは映像を直接さわるのではなく、端末に古ぼけたキーボードを接続していじくっている。

横で見ているリンが、感心したように、

「いつ見てもすごいじゃん、目で見ずに操作するなんて」

「僕に言わせれば、視覚と触覚を同時に酷使する入力ほど非効率的なものはないんですけどね。一番いいのは適応選択型思考入力でしょうけど、技術がない以上、指先の経験反射が一番です」

「なんだって? わかる言葉で説明しやがれエセ天才」

リンはムハメッドの頭をぐりぐり拳。

「痛いなあ、二度と見せませんよ」

「あたいは別に見たくて来てるわけじゃないもんね。ミサのお守りだから」

「……カガミガワさん、なんか言ってやってください」

カガミガワ・ミサはわざとらしく、

「えっ、何か言った?」

ムハメッドはため息をついた。

「……僕は不幸だ……あ、起動しますよ」

と同時に、上からモーターの音が聞こえた。棟のドーム天井が開いているのだ。同時に下からも音がした。こちらは望遠鏡本体を傾けているのだろう。今いる巨大望遠鏡付属の部屋は、つねに水平になるように設計されているが、多少は揺れるしだいいちうるさい。

ミサはたずねた。

「前から聞きたかったけど、どれも年代物のモーターよね」

「三〇〇年はたってるんじゃないかな。今はもう、だましだまし使っているね」

「がらくたじゃん、壊しちゃえ」

「ひどいなアンさん。これでも宇宙の鏡と連動させれば、濃い銀河円盤の中心を突き抜けて、向こう側の情報を得ることができるんだよ」

「なんだそりゃ?」

ミサがひとさし指を立てた。

「つまり、あらゆる宇宙空間を見ることができるってわけ」

「……よくわからん」

音が止んだ。

三五メートルの地上望遠鏡と宇宙空間の大望遠鏡は、大宇宙の一点に的を絞ったはずだ。昼の太陽の光をものともせず、宇宙からの光を集めている。

「カガミガワさんのリクエスト、恒星系の銀河系内速度を絞り込むのに手間取っちゃったんですけど、三日前に過去の精密な観測記録が見つかりまして。さあ、出ますよ」

ムハメッド・シャイフが最後のキーを押すと、端末の映像が大型化した。そこには宇宙の一点が映っていた。平面モードだ。

ぼんやりと輝く黄色い恒星が浮かんでいた。揺らめいているからライブの映像だ。

リンがおもしろくなさそうに、

「なにこれ? 変哲もない。まるであたいたちの太陽、シヴァみたいじゃない」

「太陽そのものよ」

ミサの声に、リンはいっしゅん声を失った。

「――えっ?」

「オリジナルの太陽よ、これが」

ミサは、じっと太陽を見つめていた。

「……というと、あたいたちがうっきーな小猿から進化した星、テラを抱えた恒星?」

ミサは黙ってうなずいた。

「へえ~、これがねえ。生で見るのははじめてだわ。ムハメッドもやるじゃん」

「光子で観測していますから、昨日今日のではなくて、四万八千年ほど昔の太陽なんですけど……満足していただけましたか、カガミガワさん。一日早いけど、これが僕からのバースデイ・プレゼントです」

「あー! なに抜け駆けしてんだこの男は。ゆるさん、明日のパーティーにはぜったいに入れてやらないからな――ミサ?」

ミサは、無表情だった。

「……カガミガワさん、どうしました?」

「ミサ、怒ってるのか?」

「…………」

ミサは、無言で太陽の投影を指さした。

「ありがとうムハメッド。でも、私はテラを見たいの。テラを映して」

「……テラを?」

「うん、テラ。できる?」

「……できると思いますよ。テラは太陽の周りを回っているから、もっと絶対時間を絞り込んめば――」

ムハメッド・シャイフの指が、高速で動いた。つぎつぎにウインドウが開く。

「――出ました。けっこう早かったですね。すぐに掴めた二つの巨大ガス惑星の位置を元に、該当する周回年度の――」

「さっさと映しなさいよ」

「アンさん、また小突かない……あ、出ます」

映像がかわり、青と白の惑星が映し出された。今度は立体だ――それは、まさに青い星だった。緑の陸地、砂の陸地、巨大な河、極地を覆う氷、流れ渦巻く雲、昼の領域、夜の領域――みな、鮮やかだ。文明に汚される前の、先史の姿。

リンが弾んだ声をあげた。

「おお、きれいじゃん」

ムハメッドが胸を張った。

「観測時間が長くて十分に情報が溜まったので、立体化できました」

「でも半球だぞ」

「アンさん、見えない裏側のデーターまでは無理ですよ」

ミサは小さく微笑みながら、惑星地球――テラに、触れようとした。もちろん手は空を切った。これは、あくまで映像にすぎない。その映像がぼやける。とたん、ミサの表情に曇りが差し、きつくなる。

「テラ……私を、私たちを大地に縛りつける、宇宙人たちの星」

「ミサ、独り言か?」

「テラが宇宙人の星……たしかにそうですね」

ミサはうなずいた。

「私、宇宙人が憎い」

「どうしたんだよ、ミサ」

「だって私、明日で一五歳なんだよ。大人になっちゃうんだよ」

「大人になりたくないのか?」

「ちがうわリン。私は、宇宙人を憎いと言ったの。母さんをいじめた宇宙人どもを。私をいらいらさせる宇宙人を!」

「宇宙人宇宙人って言っても、彼らは同じ人類ですよ。まあ、遺伝子を操作して長生きしてますけど。やはり本当の宇宙人と言えば一〇〇〇年前に出会ったウグレラルナとか、ミケンとか。姿までは規制のせいで知りませんけど――」

「ムハメッド、私は真面目街道まっしぐらよ、揚げ足取らないで」

「――前々から思っていましたが、もしかしてカガミガワさんは宇宙に出たいのですか」

「そうムハメッド。宇宙に行きたいの! 平和だけど退屈、安全だけど抑制された暮らし。みんな征服されて何百年もたって、すっかり慣れている――私、こんな星で朽ちたくない。外に出れば何か変わるかもしれない。宇宙に出たいの」

「……でもさあ、宇宙には行けないじゃん。宇宙人が禁止してるから。それにあたいたち、やはり保護されてる立場だし」

「リンはそれで納得してるわけね。悪いけど私、あなたのそういうあまり考えないところ嫌い」

とたんに、リンの眉が逆立った。

「その言い方、筋が違うね。こちらも言うけどミサ、あんた普段から本音を言わなすぎる。たまに言ったと思ったら、たいていストレスが溜まっていてすぐに人に当たる。悪い癖じゃない?」

ミサは、リンをにらんだ。リンも、ミサをにらんだ。

二人のにらみ合いを背に、座ったままのムハメッドはすっかりおろおろしている。

――と、リンの顔が急に崩れた。爆笑の一歩手前だ。

つられたのか、それとも安心からか、ミサの顔も崩れる。そして二人は、大声で腹を押さえて笑い合った。

「あああ、なにがなんだか」

ムハメッドは、かえって混乱してしまったようだ。

涙が出るほど笑ったミサは、その涙を払い取りながら、

「……ごめんね、失礼なこと言って」

「なあに。これしきのことであたいが本当に怒るわけないでしょ?」

「今日は変な日。私、もう何回謝ったかな?」

リンは一本ずつ指を折った。

「朝から四回」

ミサは驚きを抑えるためか、深呼吸をした。

「……あなたのおかげで私、いつも助かるわ」

「どういたしまして」

* *

昼休みも半ばをすぎたころ、食事を終えたミサはリンと別れ、一人で教務棟に入った。

すべての教師は、ひとつずつ個室を持っている。ミサは歴史の教員が集まっている一画へ赴いた。その一室が、ミサの指導教官、ギエム・バン・ディンの部屋だった。

ミサがノックして広い部屋に入ったとき、ギエム先生はちょうど、机でくつろぎながら紅茶を飲んでいた。ミサから没収した夢見バンドは、机上の隅に置いてある。

「失礼します、ギエム先生」

「おう、カガミガワ・ミサか」

「大切な話を聞くために来ました」

「なにを改まってる。普段から私には敬語なんかぜったいに使わないくせに」

とたん、ミサは頭を振った。

「やはり慣れないことはしないほうがいいわ」

「そうそう、それそれ」

「ところで刑事さん、そろそろ取り調べをはじめてくださらなくて」

「はあ? 誰が刑事だ」

「私は心から反省しておりますの。実は私こそが、かの極悪な連続居眠り事件の犯人だったのです。ああ、いかなりともお好きな罰をお与えてくださいませ」

「ああ、それのことか。残念ながら君の覚悟と演技は無意味だよ」

「えっ」

「私は刑事になるつもりはないし、また君を取り調べるつもりもない。説教する気もな」

「……なら、大事な話って、なに?」

するとギエム先生は、いきなり無言になった。足をかたかたと小刻みに貧乏ゆすりさせた。かと思うと、紅茶の残りを一気に飲み干し、すぐにポッドからついでまた飲み干した。

何か、言いにくい類の話らしい。

ミサはそう感じた。

何のことだろう。もしかして、母さんのことではないだろうか。私と私の家で、他に問題があるとすれば、それぐらいしか――

「――言いにくいことだが……」

来た。

「君には今日いっぱいで……」

――ふむ、今日いっぱいで何?

「この学校を卒業してもらう」

――そうそう、卒業するのよ……

……っておい!

「……………………はい?」

――何を言いたいのかなー、この先生は。

「まだ卒業まで三ヶ月はあるので、本当は中退という形を取るのだろうが、君の場合はすでに単位も足りていることだし、特例だ」

――何を言ってるの、ギエム先生。

「あのお……大丈夫ですか」

「私は至極まともだ」

「先生?」

ギエム先生は立ち上がった。ミサに近寄りながら、

「それに明日は誕生日だそうじゃないか。一五と言えば選挙権が貰えるし、就職する資格もできる。脳を発達させるための低効率な間接式人対人教育ではなく、直接式睡眠学習も受けられる――」

早口にしゃべる。まるで質問を封じたいようだ。

「――まあ君は成績がいいから、推薦で大学に行くという選択もあったな。そのときは直接式学習のおかげで勉強時間がかなり短縮されるぞ。そうすれば時間にかなり余裕ができるだろうから、青春をめいっぱい謳歌するといい。とはいっても、今回のことは異例で正規の手順ではないから、進学が認められるか保証はできないが……」

ミサはようやく理解した。これは事実だ。決定事項だ。もう、覆せない。ギエム先生が本気で言うときは、たいてい早口だから。

だが――なぜ?

ミサは、ついに泣き出した。ギエム先生に詰め寄る。

「先生~」

「……とにかく卒業だ。さあ、ミサ、一緒に校長室に行こう」

「いやよ! ……突然すぎる。こんな現実ってあるの? なんでいきなり? 母さんのせい? 母さんが宇宙人の館を辞めたのが、今頃になって問題になったの? それともなに、学校のメンツ?」

ギエム先生は、困ったように、

「……すまん。実は私も、何も知らされていないのだ。授業中は苦しかった。さりげなく言おうとして、誤解を受けるような言い方しかできなかった……」

「うそよ……先生は、私の母さんが罰を受けるようなことをしたと思っているんだ」

「カガミガワ・ミサ!」

いきなりの叱咤に、ミサはびくりとした。だが、ギエム先生はすぐに穏やかな顔になった――というか、無理にそう振る舞おうとしているようにミサには見えた。

「それはミサ、君の心の持ちようだよ。すくなくとも私と、それに君の友人たちは、あの解雇事件で、君の母とその娘が後の全人生を否定されるいわれの過ちを犯したとは、まったく思っていない。一部の心ない連中の中傷を、社会全体に当てはめるんじゃない」

「……先生も、苦しいんだ」

「君に比べれば大したことはないさ」

「……わかった。私、先生を信じる」

「君がそう言ってくれて正直ありがたい。じっさい私も、なぜこんなことが起きたのか、わからずに混乱しているのだからな――」

2

ショックだわ。

あんまり受けた衝撃が大きいもんだから、こうして家に帰ってから、ようやく思い返すことができる。こんなに思考停止時間が長かったことって、かつてないなあ。

えっと、思い返そっと。まず校長室で、卒業証書をキムおばさんから貰った。

それからホーム教室でのいきなりのお別れをし――

学校からホバー車で――今日はあまりのことで自分で運転する気力もなかったんだよね。このミサ様が自動運転に頼るなんて……森の上を飛び越し、首都高速を突き抜けた高層マンションの家に帰り、自分の部屋でベッドに体を預けてるところ。

ああ、あたたかい布団~。さてと、今日の戦利品をば……

卒業証書、なんと紙。一生でこんな珍品もらうのはあと何度あるかな。でも、幼年校のときも年少校のときも思ったけど、濡れたらどうするんだか。それになんか足りないと思っていたら、私、卒業者番号がないじゃない。おかしいな、これじゃあ大学どころか、まともに就職もできないよ。あ、それに達成中だったはずの皆勤賞もないや。あれがあるだけで、一生自慢できるのに。

教室は……みんな、本当に驚いた顔をしていたな。とくにリンちゃん――今夜ちゃんと話そう。あ、何人かの男子は納得したような顔ぶりだったな――覚えておこう。きっと私の母さんのことと結びつけていたにちがいない。ガキのくせに、聞きかじったことで世の中の道理を知ったふうな顔しやがって。

そういえばキム校長も、同じ顔をしていたな。理由までは知らないもんねとかわいこぶっていたけど――あああ、思い出したよ。なんで忘れていたの!

そうそう、けっきょく当たっていたんだ、宇宙人の館。校長が言ってた。

私を学校から追い出したのは、なんとやはり宇宙人どもなのだった。ちゃんちゃん。ギエム先生、怒りで赤くなっていたっけ。くそおばさんは涼しい顔してたけど。しょせんは他人事さ、てか? ありがたいギエム先生には今度贈り物でもしなくちゃ。正義の味方だもんね。限界はない! 信じるんだ! って、臭いことが信条だし。でもさすがに今回はきついよ。限界あるじゃん。

でも、ううう~まさか本当に母さんのことで……でもなんで?

ちくしょう。むこうには治外法権のくせに、こちらには一方的に強権を発動できるなんて! 不公平じゃないか! こうなったら闘争だわ。ゲリラだテロだ――あれ、テロって、何するのかな? 歴史で習って言葉だけ知ってるけど――たしか百科事典がこのあたりに――あった。

ありゃ、空中にうまくウインドウが開かないや。しばらく使ってなかったからなあ。

ええと……え、殺すの!

いやだよ、そんなこと。殺人なんて一年に一〇件ていどしか起こらない超凶悪犯罪じゃない。お呼びじゃないわよ。

ああ、私は戦うことも許されないのね……明日から何しよっかな。宇宙に行きたいな……あ、音。母さんが帰って来た――どうしよう。

* *

敬愛すべき母カガミガワ・リエはワンピース・ドレスが似合う美人だ。すくなくともミサはそう思ってるし、じっさい近所の殿方の人気も高い。そして母に似ていることが、ミサの自慢でもあった。今日は白の半袖ブラウスに緑系チェックのスカートというありふれた上下だったが、ミサが一番好んで着るのは一体型のワンピースだった。

カガミガワ・リエは、今は公共機関が主催する「教養教室」で演劇の先生をして生計を立てている。収入はかつて「宇宙人の館」でエリート事務員をしていた頃に比べたら半減どころか激減しているが、かけがえのない時間的余裕があるのがいい。

広いリビングキッチン。そこでミサは早足で行ったり来たりしながら、母に興奮気味に一連の話をした。母はそれを椅子に腰掛けて落ち着いて聞いてくれた。

しかし話を聞いた後、カガミガワ・リエは昔から覚悟していたかのように、淡々と言った。

「そう……ミサは年長校を卒業したのね」

「卒業じゃないよ、追い出されたの」

「追い出された……たしかに、そういう解釈もできるわね」

「母さん、なんでそんなに冷静なの? もしかして知っていたの?」

「落ち着きなさいミサ。ほら、椅子に座って」

リエは立ち上がり、ミサに椅子を勧めた。

ミサにとってリエは女神だ。もちろん大人しく従う。

「なにか飲み物いる?」

「レモンティ~」

「ついでに何か軽く作るわね。ティーパーティーにしましょう」

リエはキッチンに行った。そして料理しながら、

「ミサ、今回のことで、私を責めないのね」

「だって……母さんは、悪くないじゃん」

「ありがとう――でもミサ、あなたは、私を憎んでもいいのよ」

「えっ……どういうこと?」

しかし母は答えない。ミサはそれ以上なにも言えなくて、いつしか無言の時間が流れた。そのうちにリエがキッチンから、ちょっとしたツナのサンドイッチと輪切りレモンの浮いた紅茶を二人分トレイで運んできて、机の上に広げた。

ミサは無言の緊張に耐えきれなくて、すぐにサンドイッチにかぶりついた。しかしあんまり勢いがよかったので、詰まらせてごほごほとせき込んだ。

母は席から立つと、ミサの背中をさすった。

「ほらほら、あわてんぼうねえ」

ミサは涙目でティーカップを口に運んだ。そしてようやくおさまってから、

「どういうこと、母さん」

リエはしかし、また答えない。娘の目をじっと見つめる。

「あなたの目は、とても素敵だわ。黒であり黒でない。ニホノ系には滅多にない、見事な淡さをもっている――」

ついで娘の髪に手をかけ、指の間で優しく梳いた。

「あなたの髪も。この黒さは、宇宙の黒さよ。宇宙からの贈り物なの」

「母さん? 何を言いたいの?」

「……ミサ、あなたは、私を憎んでいいのよ。いえ、憎むべきだわ。私は、あなたを騙すことを知りながら、あなたを産み、育ててきたのだから」

「えっ……」

ミサの体が、突如として震えはじめた。

「ミサ、あなたはね――」

「いや!」

ミサは大声をあげて、母の言葉を遮った。

「いやよいや! 私、聞きたくない! 母さん、頼むから『騙す』なんて言葉、使わないで――」

そして自分を抱く。

「私、母さんを信じてる。母さんしか信じない。母さんを信じなきゃいけないの! じゃないと私、きっと醜くなっちゃうよ」

――そして、下を向き、黙ってしまった。

リエは、どうしようかと迷っていたが、目をつむると、優しく娘を抱いた。頭を撫でる。

「ごめんなさいミサ……つらいことがあったばかりなのよね……」

そのとき、いきなり机の上から呼び鈴が鳴った――電話、フォンのコールだ。

母は、しかし音を無視して、ミサを抱きしめたままだ。ミサも、座ったままで心地よさそうな顔をしている。

が、いつまでたってもコールは終わらない。

沈黙の中で、規則正しい音だけが続く。

リエも、ミサも、動かない。

――耳障りなコールは、まだ終わらない。

ついに母が、おっくうそうに反応した。ミサと離れる。ミサは満足した笑みだ。

リエは指を二回鳴らした。すると、机の底から小さな銀円盤が数個飛び出てきて、ミサとリエの周囲を囲んだ。ふわふわと空中で静止している。そして一秒ほど間を置いて、机の上に立体映像が出た――それは「投影拒否」という英文だった。

『……重要な用件ですので、どうか途中で切らないでください。このフォンは政府の許可を受けた正式なものです。なおそちらからの質問は一切受け付けないことを、事前に通知しておきます』

なにこれ……ミサは思った。女性の声だけど、言い方がなんか感じ悪いわね。発音も変わっているし、なんで政府? いたずらフォンかしら。

『ところでそちらに立っている方は、リエ・カガミガワ・カレルさまでしょうか』

えっ……母さん? でも姓名の並びがちがうし、一部に聞き慣れない単語が――

「はい」

母が答えた。それで正しいらしい。

どういうこと?

『そちらは、一人娘のミサ・マリー・カガミガワ・カレルさまでしょうか』

え? ――わたし?

まりい? それにかれる?

「ミサ、はいと答えて」

母さんだ。

「いいの?」

「早く」

「……はい」

数秒後、

『声紋を照合の結果、両名とも本人であることを確認しました。本題に移ります。お二人とも、明日〇九三〇時までに、原種保護領事館正門までおこしください。なお、ミサ・マリーさまはその時をもって人類連合市民登録が有効となりますので、以後、原種保護地域に出るときは領事館の許可が必要となります』

えっ、なんか重要なことを言っているような気が……まったく飲み込めないけど。

『なお、領事館内は治外法権で人類連合の領土とされています。リエさまはすでに職員登録を抹消されておりますので、領事館への立ち入りはご遠慮ください。以上のことは、失礼ながら強制的にそちらのフォンメモリーに記憶しますので、わからないことがあればのちほど内容の確認をお願いします。それではこれで失礼いたします』

まるで原稿でも読んでいたかのようなしゃべりが終わると、一方的に文字だけの投影映像が切れた。向こうに映像を送っていた、ミサとリエを囲んでいた銀円盤群も、机の下に戻っていく。

ミサは、すぐに机の脇にあるボタンを操作した。すると先ほどの短いやりとりが双方の立体映像つき――向こうは文字だが――で再現された。ミサは、すぐにある事に気づいた。

「……母さん、どういうこと? 原種保護領事館って、宇宙人の館のことよね。それに午前九時半っていったら、私が生まれた時間じゃない」

母は、観念したような、そんな遠い目をしていた。

「――そうよね、ミサは明日、一五歳になるのね。でもあの人が本当に約束を守ってくれたなんて……ちょっと強引すぎたけど。ミサはもう大人だわ、知るべきね」

「…………」

「……行きましょう。たぶん、お父さんが出迎えるわ」

「やはりそうなのね」

母はうなずいた。

「……私の父さん、宇宙人なのね」

「でもこれだけは信じてちょうだい。私とエミール・カレルは、心から愛し合っていたわ。そして私たちの娘であるミサ、あなたはまぎれもない、真実の愛の結晶なの。エミールは、今もあなたを愛しているはずよ……」

「ほんとう?」

「ええ。なぜなら私もミサも、宇宙ではいまだにカガミガワ・カレルなんですもの」

* *

夜。

ミサの部屋に小さな明かりがついていた。

枕元の電灯だけをつけ、薄暗い部屋の中、自分のベッドでごろごろと転がるミサ。パジャマの胸には「くま」さん。くまの下には「MISA」という、おそらく自らがほどこした英文刺繍がついている。

ミサは天井を向いた。その眼前に数十センチの距離を置き、小さな人間の上半身が浮いている。

アン・リンだ。ミサと同じおそろいのパジャマだが、名前の刺繍はいささかいただけない出来だ。半透明のリンの彼方には、小さな銀円盤がふわふわと浮かんでいる。通話相手のリンにミサの映像を伝える小型カメラ群のうちの一台だ。

『そっか……前から不思議には思っていたんだけどね、ミサの瞳の薄さをさ……でも、まさかなあ』

「私の父さんね、エミール・カレルって言うんだって。カレルが名字よ」

『変な響き。あれ? じゃあもしかして、髪が金とか赤とか、青や緑っていう、あのコークサイダーって人種なのか?』

「コーカソイドよ。それに金や赤はともかく、青や緑は人間の髪の色じゃないわよ」

『写真ある?』

「残念だけど宇宙人の館を出るときに、全部処分させられたって……」

『でも一枚くらい隠し持ってるだろ』

「ほんとにないって。よほど向こうのチェックが厳しかったみたい」

『うへっ、宇宙人もなんちゅう罪作りな連中だ。よほどあたいたちに宇宙のことを知られたくないようだな』

「記憶を消されないだけましよ……ねえリン、失礼なことだけど、聞いていいかな」

『なんだよいきなり。だいじょうぶさ』

「私、その宇宙人の子なのよ、どうしてあんまり驚かないの? 戸惑わないの?」

リンは、腕組みをした。

『う~ん、わかんねえや。ただ、宇宙人の子だと言われたら、そりゃ普通なら急に反発したり、嘘だとあざ笑うだろうが――あたいはミサが頭こそすこしおかしいけど、まあたぶん正常だってことを知っているからな』

「ひど~い」

『まあまあ。それに昼間の卒業騒動もあるし、あたいはミサが嘘を言ってるとは思ってないさ。あ……こんなんじゃあ、質問の答えになってないな……なんて言ったらいいかな……そう、あたいにとって、ミサはミサってこと。ミサや他人がどう言ようと、あたいの中のミサは変わらないさ――そういうことじゃないかな?』

ミサは、右耳たぶの三日月イヤリングを操作した。すると、リンの映像がすこしだけ大きくなった。

「ありがとう。リンは私の大切な親友よ」

リンの顔が目に見えて赤くなった。

『よせやい――だけど不思議だな』

「なに?」

『別人種の血が混じってる割にはミサ、ぜんぜんバレなかったもんな。五年もつきあってる腐れ縁のあたいですら、うすい瞳ぐらいにしか違和感を覚えなかったし』

「そりゃそうよ、自分でも気づかなかったもん。母さんは館勤務時代に私を産んだから、父さんもてっきり雇われ組の事務員だとばかり思っていたし――母さんがあまりにも言わないから、母さんより体面を選んだひどい野郎、とぐらいにしか考えてなかったわ。別にいなくても、私、母さんと二人だけでじゅうぶんに幸せだったもの」

『すごい絆だねえ。あたいの親なんて、両方ともあたいを放し飼いだぜ。毎週のはじめに金をくれて、後は自由にしなさいな~って』

「私と母さんの場合は、逆境があったからよ。言うでしょ、結束は困難から生まれるって」

『べつにあたいとミサとの間にゃ困難なんかなかったけど』

「……まあ、名言ってものは聞こえがよければそれでいいとされてるしね」

『あてになんないなあ』

「うん、あてにならないね」

映像のリンが、歯を見せて笑った。

『おかしいな』

ミサも微笑んだ。

「おかしいね」

『なあ、ミサ』

「なに?」

『これからも、親しき友だぜ』

「……ありがとう、リン」

ミサの目から、涙がこぼれた。

「……私、私ね、なんか、いきなり宇宙人になっちゃうんだよね――」

『ミサ……』

「不安だよ……これって罰なのかな。宇宙を独り占めしてるのを妬んだ、罰なのかな」

リンは、すこし間を置いた。

『……ちがうよ』

「えっ……?」

『ちがうよ、ミサ。ミサは、宇宙人を憎んではいなかった。ただ――うらやましかっただけだよ。だって、あたいもうらやましいと思っていたからな。宇宙を自由に飛び、星から星に渡りいろんな世界を見ることができる――それにひきかえ、こちらは残り少ないオリジナルの人類ということで、保護され、血統を守るために外部との接触も向こうからの来訪も禁止。完全にオリのサル状態だろ? その上にあちらの寿命が長いとくりゃあ、コンプレックスを抱かない奴のほうがおかしいぜ』

ミサは涙を拭った。

「リン……」

『だからこそみんな考えたくないのさ。それどころか、なんと卑屈な連中の多いことか――ミサの母さんがいい被害者だろ? 給料がいいだけしか取り柄のない、たかが宇宙人の館を辞めたくらいで、いかにも世紀の醜聞であるかのようにあることないこと報道して。将来を約束されたエリート、子連れで辞職、領事館でなにがあったのか! って、あほじゃない? しかも何周年! なんて節目のたび騒いでさ』

ミサは笑った。

「変な声出さないでよ、リン」

『だからミサは両者の板挟みで、つもる不公平感を持て余していただけなのさ。ミサはぜったいに悪くない――だからこそ、逆に大手を振って父親と会えばいい。そして拳で殴り倒してやんな、そのカ……なんとかという、くそ親父を』

ミサはうなずいた。

「わかった、そうする。リンごめんね、心配かけて」

するとリンは指を突き出し、

『また謝った、本日五回目!』

直後、アン・リンの映像とミサは、同時に吹き出していた。

* *

翌朝。

ミサの部屋に、あけぼのの光が射し込む――と同時に、ミサは目が覚めた。

顔と髪を洗い、長髪を軽く束ねて、寝間着のままキッチンに入った。

「あれ、母さん」

キッチンには、母リエの背中があった。

「今日は私が作る番じゃあ……」

「ミサ、今日はミサの門出の日だもの。お母さんに作らせてちょうだいな」

母は背中を見せたままで答えた。

「母さん……」

ミサは、小走りでリエに近づいた。前に屈んだ格好で、母親の暖かい背中に顔を寄せた。

「母さん……ありがとう」

* *

高層マンションの中階層から、白いホバー車が飛び出した。四人乗りの可愛らしい丸形デザインだ。そのホバーの左前座席――運転席に白いワンピースにレースケープを羽織ったミサが、右側の助手席に母が乗っていた。リエは赤いスーツで決めている。

ホバーは、マンションの壁際を滑空し、近くの広場にゆっくりと着地した。そしてホバリングに切り替え、道路への合流口に向かった。

ミサは、周辺がみょうに静か――というか何もないのに違和感を感じた。

「ねえ、母さん。この時間は広場って、こんなに閑散としてたっけ」

リエは首を傾げた。

「ほんとね。でもいいんじゃない、静かで」

「そうね、静かなほうがいいよね――今日は」

やがて白い車は道路に合流した。すぐに高速道路に乗り換える。

高速道路を、多くのホバー車が駆け抜けている。おのおのの仕事場、おのおのの学校、おのおのの居るべき場所に行くために――そこにミサとリエの車も混じっていた。

二人は他愛ない話題に花を咲かせている。背後席には、多くの荷物がある――そのトランクやバックのすべてに「MISA」の文字があった。

やがてホバー車は都市部を抜け、温帯の森林に入っていった。高速道路が突如としてとぎれ、森の上にあまたの誘導灯がふわふわと浮かんでいるのが、えんえんと続くのみ。そこを、飛行モードに切り替わったミサの車が飛んでゆく。春盛りの温帯林が後方に滑る。彼女たちの眼下の森には、テラ産の動物たちが見事な生態系のバランスの中に生きている。かつて開拓者は荒野に草木を植え、虫や獣を放ち、後はなにもしなかった。自然の山火事にまかせ、自然の食物連鎖にまかせた。そして、今の複雑な森がある。

その森林地帯を抜けると、草原地帯が広がっている。ここにもたくましい動植物の生態系がある。誘導灯群は相も変わらずふわふわと浮き、ミサを迷わせない。ミサの車は、草原の中を飛んでゆく。

そして草原の彼方に、人工の建物が見えた。青い、晴れた空のように青いしゃれた、ドーム状の建物。草原に浮かぶ船のようだ。

このドームこそ、宇宙人の館――原種保護領事館だった。

このころになると、ミサと、リエの間に会話はなかった。笑顔も。

いよいよ、別れのときが近づいている。

せめてその瞬間には笑っていられるよう、エネルギーを蓄えておこうとミサは思った。

だが――

ミサは、ドームの前に、おそらく入り口と思われる箇所に、なにやら妙な黒い帯があるのを見つけた。と、それとほぼ同時に、どこから現れたのか、ミサの車は上下左右に前後を、黒く四角い、いかつい八台のホバー車に囲まれてしまった。

「……なに、なんなの?」

「大丈夫よミサ、領事館の車だわ」

「宇宙人の?」

「もうその呼び方は止めなさい。彼らはおなじ人間よ」

「……ならなんて呼べばいいの?」

「人でじゅうぶんよ。私たちはもはや傍流で、彼らこそが人類の本流なんだから」

「じゃあ私たちは?」

リエは首を傾げ、

「そうねえ……自虐なら絶滅危惧保護種、誇りを持って言うなら原人類かしら」

「私ならなんとなく先宇宙人にするな」

「たぶん自虐と誇りの中間ね」

「奥様、実は双方へのちゃちゃもブレンドしてありますのよ」

「まあ、それはそれはおいしそうだこと。一杯いただけまして、マドモワゼル」

「母さんノリいい! ありがと、これで落ち着けたよ」

そんな会話をかわすうちに、ミサの車はいよいよ領事館の入り口に来た――と、気になっていた黒い帯が動き出す……人。ぜんぶ、人だった。人の群から数台のホバーが浮き、こちらの進路上に立ちふさがる。明らかに、ミサたちの道を塞ごうとしている。

そこに、領事館のホバーが、八台のうちの五台が、横一列に並びつっこんだ。驚いたお邪魔ホバーたちは、あわてて避けようとしたが、かわしきれずに黒いホバーに衝突するものが多かった。黒い車がどんな構造をしているのか、お邪魔ホバーたちは一方的に壊れ、破片を飛ばしながら転がってゆく。そんな混乱をよそに、ミサと護衛ホバー三台は、回り道をして入り口を目指す。

すると、人混みのほうから多くの小さな球体が飛び出してきた。球体は音もなくすばやく動き、ミサたちを追いかける。それを入り口を固めている黒服の門番たちが小銃で迎撃した。彼らは魔法の腕でもしているのか、人間では対応できない動きをする素早い球体たちを、つぎつぎに撃ち落としてゆく。よく見れば、弾道がどれもまっすぐではない。弾に仕掛けがあるようだ――その攻防が防衛側の勝利だとほぼ確定したころ、ミサたちは領事館への進入を無事果たした。

入り口すぐの空間は、球技場ほどの広さがある大ホールだった。

ミサの前方を走る先導ホバーの後部窓が不透明化し、そこに「STOP」の表示が出た。交通警察がよくやるやつだ。ミサは応じ、車を停めた。ハンドルから手を離すと、てのひらが、汗でぐっしょりと濡れていた。

そのとき、入り口から一個の球体が侵入してきた。ミサの車に一直線に向かい、連続フラッシュをたいた。ミサとリエは、眩しさに目の前を手で覆う――

それをすかさず、黒服の一人が撃つ。

撃たれた球体は、浮遊する力を失って床に落ち、動かなくなった。

その球体には、細い棒状の筒が刺さっていた。筒には風切羽根や噴射口まである。

超小型の追尾弾――ホーミングバレット。浮遊球体を迎撃するには、もってこいの武装だった。

だが、そんなことはミサやリエにとってどうでもよかった。

「浮遊カメラ……」

ミサが、ハンカチで手の汗を拭いながらつぶやいた。

リエは、息をついた。

「レース撮影用カメラじゃない。それほど大スクープが欲しいのかしら、まったくしょうがない狼たちね、マスコミって。いったいどこから嗅ぎつけてくるのやら」

「私が世紀の大事件だから?」

「そうね……彼らがどこまで知ってるかは別にして……確かに大事件だわ」

二人が車から降りると、前の黒い車の助手席ドアが開いた。中から一人の若い男性が飛び出し、素早く場を仕切り始めた。

「カメラのデーターは記者に転送されている。全員を確保せよ。抵抗時の制圧武器はショック棒までだ。また、データーがすでに通信社等に送られている可能性が高い。号外速報の転送配布をなんとしてでも阻止すべく、現地警察を動員せよ。それから外の事故に早く医療班を回せ。保護規定により治療レベルはこの星の技術水準までだ、死亡していても蘇生は許さん。それから――」

てきぱきと矢継ぎ早の命令を出す青年を見て、ミサは驚いた。

――髪が、赤い。

赤茶色の髪をしている。彼の部下たち――門番たちは、みんなヘルメットを被っているから、さらに目立つ。

鼻が高い。目が、瞳が黒ではなく、淡い。なにより、言葉の――英語のアクセントがちがう。昨日のフォンとよく似たアクセントだ。

と、その赤い髪の男が、ミサに気づいた。こちらに近寄って来る。着ている黒い服は見たことがないセンスだ。背広スーツというよりは礼服に近く、形状はかなり機能優位のようだ。布地はどういうものかは分からないが、服というものにつきものの折り目やしわがほとんど目立たない。しかし体に張り付いているわけではなく、むしろふんだんに遊びを取ってあり、動きやすそうだ。左胸に輝く何かの紋章と、意味がありそうでたぶんない右肩から背中に垂れる黄色の房が、いい配置でバランスを取っていた。

――これが、宇宙人。

若くて、健康そうな肌。顔もハンサムとまではいかないが、好みの部類に入る。

はじめて見る白色人種。はじめて出会うコーカソイド。

なにより、はじめて対面する、宇宙人。

――いや、もう人と呼ぶべきよね。私はこれから、彼らの中に飛び込むのだから。

赤い髪の男は、ミサと一メートルほど距離を置いて立ち止まった。直立不動で両手を背中で合わせ、まるで値踏みするかのようにワンピース姿のミサを見つめる。

ミサは、その視線に軽い嫌悪を感じたが、いきなり印象を悪くするような行動を取ってはまずいかなと思い、じっと耐えていた。

と、その赤い髪の男が、口を開いた。

「貴様がミサ・マリー・カガミガワ・カレルか」

なっ、なんですって。

貴様?

ミサの顔が、すこし赤くなった。

「答えろ、貴様がミサ・マリーか」

男が繰り返す。ミサの顔が、ますます赤くなった。怒りの赤だ。

「私は、初対面の異性を貴様呼ばわりする失礼な男に、答える名を持ってないわ!」

そう言い放つと、ミサは男に背を向け、自分の車に戻ろうとした――

すると母が、いつの間にかミサの隣にいたリエが、ミサの右手を掴んだ。

「母さん!」

「だめよミサ――軍人さん、たしかにこの子が、ミサ・マリー・カガミガワ・カレルです」

軍人さん? ――ミサは混乱した。そうか、この服は軍のものなのだ。でもなぜ宇宙人は、たかが私を迎えるのにわざわざ軍なんて物騒なものを寄越したの?

「そうか、ならばあんたが、リエ・カガミガワ・カレルか」

「はい。ミサと私を助けてくださり、ありがとうございました」

「礼などいらん、自分はただ任務を遂行しただけだ。ところであんたはすでにここにいる資格を持たないが、外がまだ混乱している。特例として、外が片づくまではこのゲートホール内ならいてもよろしい」

「ありがとうございます……」

ミサは、困惑した顔でお辞儀をする母を見ていた。

「なんでよ!」

その叫びは、意志とは関係なく出た。

「なんでよ母さん。母さんは誇り高いのに、こんな仕事の虫に頭を下げないで!」

リエの顔が青ざめ、そして男の顔が真っ赤になる。

「貴様、上官になんて口のきき様だ! 指導してやる!」

男はそう怒鳴るやいなや、ものすごい早さでミサに詰め寄り、右手をあげた。

ミサは、動けない。

「覚悟の猶予を三秒やる。歯を食いしばれ!」

ミサは、怖くなって目をつむった。

しかし、

「やめて!」

リエが、母が男の右腕にしがみついていた。

「やめて、軍人さん。ミサは――ミサは、何も知らないんです」

しかし赤い髪の軍人は聞かない。

「離せ女。ミサ・マリーは上官を仕事の虫と侮辱したのだ」

「上官って、何のことです!」

「一般の保護民でしかない貴様が、知る必要はない。誰か! この女を拘束しろ」

近くの部下たちが反応し、小走りでやってくる。

ミサは、これは悪夢だと思った。

母さんが私のせいで逮捕される。

誰か、助けて!

そのとき――

「おいおい、ムロト大尉」

赤い髪の男の肩を、一人の若い背の高い青年が叩いた。

するとムロトと呼ばれた男は、とつぜん麻痺したように動かなくなった。

「その辺で止めとけや」

すると赤い髪の男、ムロト大尉は、とつぜん母をふりほどくと――なぜか母もすぐに手を離した――右腕を規則正しく折って敬礼した。

母は、青年を見てぼうっとした、気の抜けた顔をしている。

寄って来ていたヘルメット軍人たちも、人形のように敬礼している。

一言で、場のすべてを変えた男。

だれ、この凄い人。

ミサは、救い主の青年を見つめた。

髪は――黄色、いや、金色。金髪だ。すこしくせっ気のある短髪が、ライトの光に照って、なんともいえない艶を放つ。うす青い瞳に、整っているかのように見えてやや角張った頬が特徴の顔立ち。見る者を惹きつけてやまない男性的な魅力に満ちている。

服は赤い髪のムロト大尉とほとんど同じ。ただ、胸の紋章がすこし違っている。金髪のこの青年のほうが、わずかに派手だ。そして年は、年はそう、二〇歳前後だろうか。

かなり好み……

「……エミール」

え、父さんの名……いまの母さん?

「エミール!」

それまで硬直していた母――リエは、いきなり走り出すと、青年の胸に飛び込んだ。

「逢いたかったわ、エミール・カレル」

母さんは喜びに溢れ、すべての体重を、自分よりはるかに若い青年に預けて――

でも、この若者が、エミール!

ミサは混乱した。私よりわずかに年上の青年が――私の父親ですって?

勘違いでは? ――だが母の行為は、どこから見ても真実だった。真実でしかない。完全に自分を解放し、相手に身を任せているからだ……青年も、しっかりと母を受け止めている。しっかりと、だ。そして青年は優しげな、いや、本当に優しい目をして、

「リエ……」

とつぶやくと、母を抱き寄せ、その髪を撫でた。ゆっくりと、撫でながら、言葉もなく顔を寄せ。母も寄せ――二人は、キスをした。

ミサは、その光景をじっと見つめていた。もはや疑いようはない。

この人は、父さんだ。エミール・カレルだ。

二人はしばらくお互いを求め合い、深く長く口づけを繰り返していた。だがミサがそわそわしているのに気づいたリエが、さすがに身内に見せるのは恥ずかしいのか、唇を離した。エミールはすこし不満げだったが、リエの視線でミサに気づいてあきらめたようにリエを抱擁から解放した。

しかしリエはすぐに、幸せそうにエミールにもたれた。

「エミール、まだ愛してくれていたのね」

エミールも、娘からすぐに妻に視線を戻す。

「おいおい、名字はそのままだっただろ?」

「それでも一四年は長いわ。本当なら、想いは風化しておかしくないはずよ。私、こんなおばさんになってしまったし」

エミールはリエの頬に軽くキスをした。

「関係ないさ、今の君も素敵だよ。俺はずっと、この日を待ちわびていた――リエ、君を一日として想わなかった日はないよ」

「私もよ――それを聞いて安心したわ。なにせミサには、まだ愛し合っているって、確証もないのに保証しちゃったんだもの」

「おいおい、俺は信用がないなあ」

「まあ。信用してくれ信用してくれと、いつも自分から言っていたじゃない」

「あああ、若い日々の過ちが、君にいらぬ不安を植え付けてしまうとは。我が身のなんと罪深いことよ――」

「その下手な演劇も相変わらずね」

「舞台好きの君が、嫌がる俺を力ずくで仕込んだくせに」

そしてまたキス。

人目をはばからない若い愛に、ミサは真っ赤になっていた。だがこのままでは、いつまでたっても話ができない。拳に力を入れ、勇気を奮わせ、

「お父さん――」

小さく、声をかけてみた。

すると、

「マリー!」

父さん――エミール・カレルが、跳ねるように左腕で妻リエを抱えあげた。

母さんは、それに驚いて足をばたつかせている。しかしカレルはそのまま無理な体勢で、ミサの元に歩いてきた。

「マリー」

カレルは、ミサ・マリーを見下ろしていた。ミサは、父を見上げる。

ああ、なんて言えばいいのかしら。

ミサがそんなことを思っていると、

いきなり。

カレルが、あいている右手を振り上げ、

平手でミサの頬を叩いた。

音がした。響く。母がなにか叫んだ。ミサの瑞々しく張りのある頬が揺れた。

ミサは、わけがわからなかった。

ミサは――ミサは、ゆっくりと自分の頬をさすった。すこし痛い。加減していることはすぐに理解できた。

でもなぜ? 私、なにかした?

「マリー、聞いていたぞ。何が『誇り高い母さん』だ。勝手に親を理想にはめるな。それにムロト・カケル大尉の恩を侮辱という仇で返すとは、何事だ」

…………

「謝りなさい」

ミサは頭を軽く下げた。

「……ごめんなさい。でも、不安だったの……ずっと」

ミサはカレルから視線を逸らした。

「ううむ……蛇足を付けるのはまだ感心せんが、まあ一度の催促で反応したから、今はよしとしよう」

ミサは、思わずカレルを見た――

と、目前にいきなりカレルのアップ。

「わはははは! いい子だなあ、リエと同じ美人に育ったものだ」

満面で笑いながら、右腕で呆然とするミサの腹から抱え上げる。

「やだあ、何するのよ~」

ミサは、足をばたばた。

「うおおお、重いぞ! あんなにころころだったのに、よく育ったなあ」

そして左腕にリエ、右腕にミサを抱えたまま、カレルはホールの中を走りはじめた。

「エミール、ちょっとふざけが過ぎるんじゃない?」

母は、なんか平気なようだ。冷静な声で文句を言う。

だが、ミサにはそんな余裕はない。

「床が近いー、落ちる~!、怖いよお!」

「あんまり足を振るなよ、スカートだろ」

「きゃあ~、ワンピースだよお」

「ここには男しかおらんから、あんまり暴れるなよ。わはははは」

「いやー、みんな頼むから下着を見ないでー!!!」

「減るものじゃないだろ、ほらほらー」

「きゃああああああああ!」

「エミール、いい加減になさい」

「わはははははははは」

「もうやだー!」

3

それからミサは、ムロト・カケル大尉に謝り、そして感謝した。

赤茶色の髪をした、どこから見てもコーカソイド系の彼は、なんとミサやリエと同じニホノ系の姓名を持っている。というのも、彼には「推定で」六四分の九というややこしい割合でニホノ系の血が流れているのだという。子供のころはなんとも言えない長い名だったそうで、独立時に相続の都合を名目に短くしたということだった。

すさまじく混血が進んでいる世界――それが、宇宙。モンゴロイド〇五では、婚姻はともかく、子供を産みたければ同じ民族との間でしか産んではいけない。そんな不自由が、まったくない世界――それが、宇宙。

ミサは、まだ見ぬ世界の複雑さと自由を象徴する人物を前にして、奇妙な感動を覚えた。

そんなミサの想いを知らずに、ムロト大尉はこう締めくくった。

「今回はカレル少佐に免じて許すが、くれぐれも注意したまえ。自分はカレル少佐ほど甘くはない。それから、貴様に面会を申し出ている者がいる」

そう言ってムロト大尉は、ミサをある部屋に連れて行った――

そこには――その応接間には、アン・リンがいた。昨夜のパジャマの上から、ジャンパーを羽織っているだけ。

「ミサ!」

「リン!」

ミサとリンは、すぐに抱き合った。

「うれしいけど、なぜこんなところに……服も寝フォンのときのままじゃない」

とミサが理由を聞くと、リンはうれしそうにムロト大尉を指差し、

「ムロト様が助けてくれたんだ!」

「ム、ムロト……様?」

「おお、様だ!」

そして、はしゃぐように話し始めた。

――実は、ミサ・カガミガワの部屋は、盗聴されていたのだった。

「なにそれ、そんな保護文化のつまらないスパイ映画みたいなこと……」

「それが、あったんだって」

だからリンがここにいるのだ。

ミサは、気味が悪くなった。自分の部屋は外壁に面しているから、たしかに盗聴しやすい――だが、母のスキャンダルは一四年も前のことだ。しかも盗聴の対象が、本人ではなく娘……なぜ? ミサは情報への執念に身震いした。私の長年のいろんな秘密が、みんな知らぬ誰かに知られていたなんて……

そんなミサの考えも知らず、リンの興奮気味な説明は続く。

昨夜のミサとリンのやりとりは、ネタとしては一〇年に一度のあまりにもおいしい情報だった。盗聴していたグループは喜び狂い、鉄則を忘れて数多のマスコミに売り込んだ。それをムロト大尉のグループが完全に把握しており、即座に手を打ったのだ。

すなわち、アン・リンを保護すると同時に、カガミガワ家の周辺から物理的・通信的にマスコミをシャットアウトした。そして夜半までには、情報を流し続けた連中の足を掴んで盗聴グループを摘発した。

長期に渡って安定した時代が続いているモンゴロイド〇五は、社会不安がほとんどなく犯罪が極端に少ない。若者特有の社会に対する遊離や反抗も、長年の警察と政府の努力により、犯罪に走る方向からずれた位置で完全に様式化されている。したがって一般市民の好奇心の対象は、自然にスターやタレント、エリートのスキャンダルに集中する。しかもその偏執ぶりは極端だった。そのため裏の盗聴産業が盛んである――らしい。ミサにもリンにも、いまいちぴんと来ない。比べるべき対象を知らないからだ。

とにかく、摘発した情報業者から押収した通信履歴により、ムロト大尉は遺漏ない緻密な作戦を取ることができた。ミサとリエが原種保護領事館まで行く道中、一〇〇〇台以上の覆面護衛車を使って、マスコミを排除し続けたという。

「……すごいだろ? ミサとリエさんをあたいのように直接保護する楽な手もあったのに、このムロト様ったら、なんて大胆な手を選んだんだろ! くう~。しかもそれが、業を煮やしたマスコミ連中が、最後の手段としてこのドームの前、一カ所に集まるようにするための巧妙な仕掛けだったなんて! 集まるだけならムロト様も手が出せないが、追いつめられた連中は過激な行動を起こした――この瞬間、もう一網打尽だぜ!」

袖をまくってガッツポーズ。頬は紅潮しっぱなし。完全に興奮している。リンのエンジンは臨界全回爆走中だ。

あんまり手放しで誉めるものだから、ムロト大尉も困ったように足早で同じところを行ったり来たり。頬には朱色。

「自分は、カガミガワ・カレルを無事に迎えるという任務に、忠実に従っただけだ」

「ええ~、なに謙遜してんだよムロト様。忠実に従っただけで、芋ヅルのように悪人をぞろぞろと成敗できるのか?」

そんなリンの突っ込みに、ムロト大尉は肩に力を入れ、

「もちろん、悪は嫌いだからだ」

思わず口をすべらせてしまった。直後、後悔したような表情を浮かべて首を振った。

「自分は外で待っている」

これまた早足で、リンから逃げた。

「すごい、あの口悪男を撃退するなんて……」

「もう好き好き。ファンクラブ作っちゃった。あたいが会員一号で会長、ミサが二号で副会長だわかったか? よーしわかったな決定」

呆然とするミサの前で、どこから取り出したのか、ペンダントの要領で開くと映像が出てくる投影写真のロケットが二つ。それをリンはそろえた両手の上で広げる。すると二人の、もちろんムロト・カケル大尉がご登場。なかなか決まったポーズを取っている。しかもプロフィールの文字表示付き……

どうせ今のように散々誉め倒して撮った――あれ?

「……あの、年齢の表示だけど。この七一歳って、間違ってるわよ」

「あん? ちょっと待て」

するとリンは、二人のムロト様を机の上に置くと、ペン型手帳を取り出して空中にウインドウを表示し、データーを照合した。

「七一歳……合ってるぞミサ」

「え?」

ミサは、頭を手で押さえた。

「――あの若い外見で、七一歳……もしかして……」

リンはようやく納得したのか、手を叩いた。

「ああその事か。あたいも今朝知ったばかりなんだけどさ、宇宙の連中な、二〇〇歳くらいまでは老いが遅くて、あたいたちにして外見でせいぜい三五歳前後までしか年取らないんだってさ」

「――何年、生きるの?」

「平均で二五〇くらい。子供の成長もゆっくりで、大人には四〇年もかかるって。長生きとは聞いてたけど、すさまじいだろ?」

「……どうりであの人も外見がやたら若かったわけね」

「あの人も? あれ、なにかあったのか?」

ミサは、リンに父親カレル少佐との「再会」を語った。とはいえミサに、一歳にして別れたときの記憶などあるはずもなかったが。

「へえ、おもしろい父ちゃんじゃん……後で年、聞いてみなよ」

「いやよ、きっとムロト大尉みたいにおじいさんだよ」

「だ、か、ら、ムロト様は永遠に若いんだって! あたいが老いて死んでもまだ若いんだ。すごい奇蹟じゃないか――だからミサ、ファンクラブ副会長として、あたいのかわりにムロト様を見守っていてくれ」

リンは、机に置いていたムロト様のロケットを一つ拾って閉じると、ミサに無理矢理渡した。しかしミサは不思議そうに、

「……なんで?」

リンは、ミサの左肩に軽く右手を置いた。

「あのな、もしかしてわざとぼけてるのか?」

「――私、四〇年もかけて大人になるような、そんな遅い成長してる? 外見もほとんど母さんのを受け継いでるし、そんなに長生きしないと思うよ。少なくとも二五〇年なんて途方もない退屈な時間ほどは」

「あっ……ぼけてたの、あたい?」

「つまりこういうこと。私たち、保護政策で人工的な淘汰を続けてきたわ。混血の禁止、妊娠後の検査でわずかでも劣った部分や欠陥があれば、即座の中絶――数百年もたてば、自由な混血をつづけてきた宇宙ほどの多様性はないけど、濃く強くなる」

「……遺伝子の根性が座っていたのか」

「リン、それなかなかいい表現だわ。でも本当は遺伝子って両親から半分ずつ受け継ぐはずだから、なんで私が母さんの血ばかり濃く受け継いだのかよく分からないけど」

これを聞いてリンの顔が明るくなった。

「そりゃきっとミサは成長でリエさんの、しなびり方で父ちゃんのを受け継いでいるにちがいない! 一五歳を越えたら瞳のように髪も薄くなるんだ。やはり、長生きするってことじゃないか」

「やめてよ、生え際想像しちゃったじゃない」

「だからよ、ミサ、頼むぜ。宇宙に行っても、ずっとムロト様を見守ってくれ」

ミサは、リンの言い方を奇妙に感じた。ミサは宇宙に出たいと思ってはいたが出られるとは限らないのだし、見守るにしてもミサにとってムロト大尉は他人だ。

「……宇宙に行くって、どういうこと、リン」

「あり、軍で働くんだろ? 秘書か事務官か知らないけど」

「なっ、なんですって!」

「まさか……聞いてなかったのか?」

* *

ムロト大尉に詳しく聞くために応接間を出ると、廊下には誰もいなかった。

不思議に思ったが、とりあえずミサとリン二人でゲートホールに行くと、そこで異変が起きていた。

ホールの中ほどに停めていた車群は、いつの間にか隅に避けられていた。しかしかわりに、ホールの中央には小さな人だかりができていた。

母がいた。リエは、数人の士官によって取り押さえられている。だがリエの暴れようが激しく、男たちは手こずっているようだ。母の前に、探していたムロト・カケル大尉が立っている。と、母がムロト大尉の顔に唾を吐きかけた。しかしムロト大尉は、あくまで慇懃に、母にお辞儀をした。

「すみませんが、落ち着くまでしばらく別室でお休みください」

敬語を使うのをはじめて聞く。だからミサは、ムロト大尉が怖くなった。

母さんが連れられてゆく……

「母さんを離して」

ミサは母を追いかけようとするが、しかしリンがミサの腕を掴んだ。

「相手は暴力のプロだ、かないっこない」

「……母さん!」

母は、しかしミサに気づかない。

憎しみの、鬼のようなきつい形相をして、

「裏切り者!」

と、一点をにらみつけながら吐き捨てる。母は、今や連行されている。

ミサは、母が凝視する先へ視線を流した。

父さん……

エミール・カレル少佐が、離れて立っている。服が軽く乱れ、胸元がはだけている。顔も口元から、血が一筋。髪はくしゃくしゃだ。

「カレル少佐……」

ミサは、リンの手を振り払うと、カレル少佐に詰め寄った。

「マリーか」

「カレル少佐、質問をいたしてもかまいませんでしょうか」

ミサの物言いに、エミール・カレルの片眉が一瞬跳ねた。

「……さすがにさっきのように、父さん、と呼んではくれぬか……」

「質問をいたしてもかまいませんでしょうか」

「……許可する」

「私は、どこに『配属』されるのでしょうか」

カレルの両目が大きく開かれた。

「いつから聞いていた」

「ここでのやりとりは知りません。アン・リンから聞きました」

「ムロトか……真面目なのはいいが、いまいち口が軽い」

「なんの用でしょうか、提督」

「君は構わない。すこし離れていてくれ」

「はっ」

ムロト大尉は敬礼すると、音もたてずに距離を取った。

「――マリー、聞いてくれ」

「私は、ミサです」

「……ミサ・マリー。私は父であると同時に、軍人なのだ。私にだますつもりなどまったくなかった。娘はかわいいし、戦場になどやりたくない――だが、結果としてこうなってしまった。軍人である以上、決まったことを覆すことはできない――すべては私のせいだ、ゆるしてくれないか」

「…………」

カレル少佐がつらそうな瞳でミサを見るが、ミサはわざと視線を逸らす。

カレル少佐は重い一息を吐くと、急に厳しい目をして、

「ミサ・マリー・カガミガワ・カレル。本日〇九三〇をもって操艦科准尉に任官する。貴官の最初の配置は、このエミール・カレルが指揮する大隊の幕下訓練小隊である」

そして歩き出した。ミサとすれ違いざま、

「本日一一〇〇に宇宙に出る。それまでに別れを済ましておけ。もちろんリエ母さんは私の権限で解放させる。いまここでは、私が一番偉いのだからな」

そう言い残すと、まるで何事もなかったかのように、歩き去った。

ミサは、その場に立ちつくしていた。床を見つめる。体が、小刻みに揺れる。

「ミサ!」

「アン・リン……」

「ミサ……ごめん。あたい、ミサが宇宙に出るってこと、軽く見すぎてた」

「リン。なんでなの?」

ミサの体が、震えはじめた。

「なんでこんなことになるの? わ……私が軍人? 人殺しをやる、兵隊?」

ミサは、自分の両手を目の前で広げた。十本の指も、ぶるぶると動いている。

「私みたいな、私みたいな平凡な小娘に、軍は何をしろというのよ! なんでマスコミも軍も、みんな私を特別に扱うの? もう特別扱いしないでよ! 普通でいいのに!」

ミサは、頭を抱えてその場に座り込んだ。

「……ミサあ」

リンが、心配そうにミサの背中をさすった。

* *

ミサは、リフトシャトル客員室の、右列窓側のある席に座っている。

腕輪に見立てたしゃれたデジタル腕時計を見る――もうすぐ午前一一時。

出発か――

ミサは何気なく、窓枠から外を眺めた。

ここからだと草原しか見えない。だからといって、反対側窓際席に行こうとは思わない。宇宙人の館が忌々しいだけだ。

ミサは、自分の左胸についている丸いバッヂを触る。バッヂの上半分は幻獣の浮き彫りだった。宇宙を飛ぶ翼を広げたドラゴンは、ひんやりとして冷たい。バッヂの下半分は平らで、青の左下がり斜線一本。これが准尉のしるしだという。

バッヂは、白いワンピースの上から付けている。なにしろミサの身長は一五歳としては低めの一四九センチ。これは一五五センチ以上という人類連合軍の規定身長に合わない。軍服がないのだ。なのにミサは軍にいる。

「なんで私、ここにいるの?」

ミサはため息をついた。そしていやなものを隠そうとするかのように、ケープを寄せてバッヂを隠した。だがレースの布地を通して、バッヂが光る。

「母さん――」

ミサは、シャトルに乗る直前に狭い部屋で母リエと出会った。落ち着きを取り戻したリエは、ミサを強く抱きしめた。

「ミサよくて、すべてを話すわよ」

母は、ミサに古い話、自分と父との馴れ初めを聞かせた。

父――その金髪の男はある日、原種保護領事館にふらりと現れた。

聞けば、軍の仕事で出向してきた中尉だという。だが何をするでもなく、いつもふらりとそこら辺を散歩しているだけ。母は、一体何者かと不思議に思っていた。

そんなある日、母の同僚が助けを求めて泣きついてきた。

聞けば、宇宙人の上司から例のふらり中尉との結婚を命じられたという。原種と宇宙の連中が結婚することなどありえない。それは宇宙側が勝手に立法化したことだった。それを向こうから破ろうとしている!

同僚は、母の大切な友人でもあった。怒った母は、散歩男に直談判をした。

すると男は、自分も困っていると返した。

聞けば、原種と遺伝子改良(宇宙の連中は自分たちをそう表現する!)種との間に子供をもうける計画があるとのことだった。その趣旨は、軍事的に特化した遺伝子資質の獲得だった。そして同僚の遺伝子(いつ調べた!)と男の遺伝子が、理論的に最適とされたのだ。

それが男の「仕事」だった。それから、母は友人と男の問題を解決すべく動き出した。男は自分の「仕事」を、倫理的に感心しないと、心からいやがっていた。母はそれに同情するとともに共感し、援助を惜しまなかった……

やがて献身的な母と正義感の強い男との間に、恋心が芽生えた。芽は無事に育ってつぼみとなり、愛という花が咲いた。

男は、義務より愛を実践する人物だった。エミール・カレルは母との結婚を決意し、母も同意した。

この挑戦的な婚姻の認可を巡り、上がかなりもめたが、最終的には認められた。母の遺伝子を調べたところ、ベストとまではいかないが、理論的にベターな組み合わせである、ということで、特別に許可が出た。この計画は宇宙中で多くのカップルを用意していたので、うちの一つが命令の完遂を拒んだところで、痛手にはならなかったのだ。

宇宙には、この星のような人間動物園惑星が他にもあるらしい。また秘匿性を重視して、一惑星で一組のみが選ばれていたという。

とにかく晴れて結婚できた二人は、原種保護領事館の一画に家をもらい、幸せな生活を送った。そして一年後、二人の間に娘が産まれた。ミサ・マリーである。

「でもそれから一年ほどして、エミールは戦場に戻って行ったわ。そして言ったの。ミサが大人である一五になったら、宇宙に連れていってやるって、笑いながらね」

母は微笑みながら語った。ミサはそこにエミールとリエの絆を感じた。いくらののしっても、裏切り者と叫んでも、やはり母はどこかでカレル少佐を許している。それが愛というもの、それが好きになるということなのだろうか。

母は続ける。

「もちろん軍人にはしないぞ、とも言ったわ――ミサ、実はあなたが受け継いだ遺伝子を調べたら、適さないという結果が出たらしいわ。だから安心していたのに……領事館を辞めたのは、これ以上領事館で暮らすなら、ミサに軍人育成用のカリキュラムを受けさせると上司が言ってきたからよ。だからミサ、怒った私は辞表を叩きつけたの」

そしてミサの頭を優しく撫でた。母の手は、いい匂いがした。

「ミサ、ごめんね。もっと早くにすべてを話していたら、こんなつらい別れをしなくて済んだかもしれないわね」

「母さん――安心した。母さんは、辞めさせられたんじゃないんだ」

「そうよ、だから恨み事を言うのはもうおよしなさい。エミールもきっと、事情があったにちがいないわ――だってあの人は、イヤな仕事があればおもしろい反抗を企てて成功させる、勇気と実力を備えた人ですもの」

「……私、ちゃんとやれるかな」

「ミサ、私はあなたの部屋をきれいにしておくわ。だから空の彼方で疲れたら、いつでも降りてらっしゃい――愛してるわ」

そして母さんは、ミサの額に、軽くキスをした――……

機内放送案内の音がして、ミサは現在に戻された。

『当リフトシャトルは、二分後に出発予定。各員、席に着け。なお目的地までの所用予定時間は、約一〇分』

ざわざわと周りから声がする。カレル少佐に、ムロト大尉に、他に十数名の男たち。みんな軍人でかつ仲間だった。そしてミサも。だがミサは孤独だ。

ミサは、目をつむった。

「母さん――」

* *

円盤型のシャトルは音もなく浮かんだ。

領事館の窓辺に、見送る二人の女性がいる。

アン・リンとカガミガワ・リエは、たちまちのうちに小さくなっていって今や光粒となったリフトシャトルに、手を振っていた。リンは大きく、リエは小さく。

「ミサ、大丈夫かしら?」

とリエがつぶやいた。

「……宇宙人と結婚するほど度胸がある女の娘だぜ、もちろんさ」

「ありがとね、リンちゃん」

リンは振る手を止めて、照れたのか鼻の上を指で掻いた。

「さてと、これからが大変だな。マスコミが、しばらくはしつこそうだもんな」

リエが、笑った。

「お互いにがんばりましょうね」

「せめてミサの半分はがんばらないとな」

するとリエは澄まして、

「あらっ、私はいやよ、四分の一でいいわ。リンちゃん四分の三がんばってね」

「あれ、責任放棄? まったくこの親は……」

「知らなかった? 私って世紀の悪女で魔女なの。角と尻尾も生えてるのよ。でもミサはちゃんと可愛く育ったでしょ?」

「はい、それはミサさんの親友を自称するわたくしアン・リンも認めるところです」

「いやね急に他人行儀だなんて。あからさまな棘を感じるわ」

「おうとも無責任」

「でも間違ってるわ。あなたがミサの親友なのは、自称でなくて公称よ」

「リエさん……」

「だって、リンちゃんは私の知らないミサをたくさん知っているんですもの、うらやましいわ――だから、これからもよろしくね」

右手を差し出す。

リンは、それを両手で握った。

「あたい、いや、わたくしこそ! ぜひ、お願いします!」

二人は、固い握手を交わした。

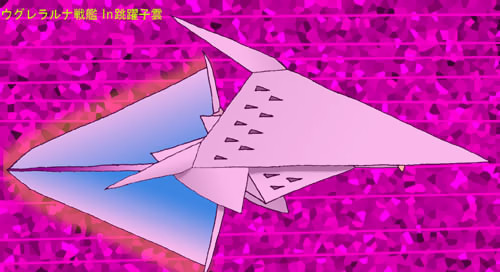

イラスト:

イラスト: